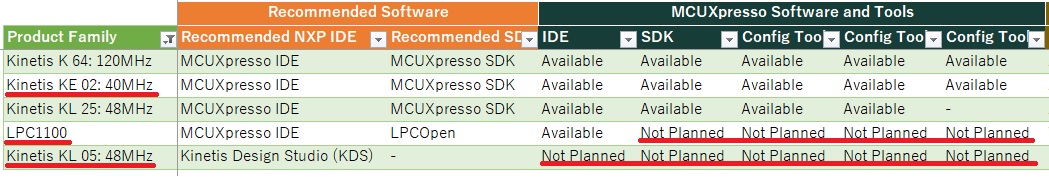

前稿に続きMCUXpresso SDKベースのMCUソフトウェア開発に欠かせないMCUXpresso Config Toolsの使い方を説明します。SDKサンプルプログラムに少しでも変更を加える時には、Config Toolsが必要になります。

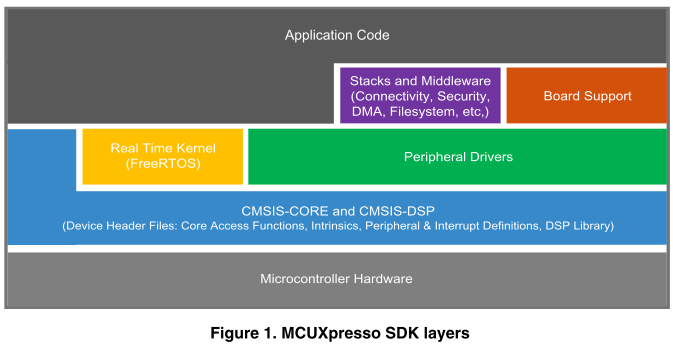

Config ToolsとSDK

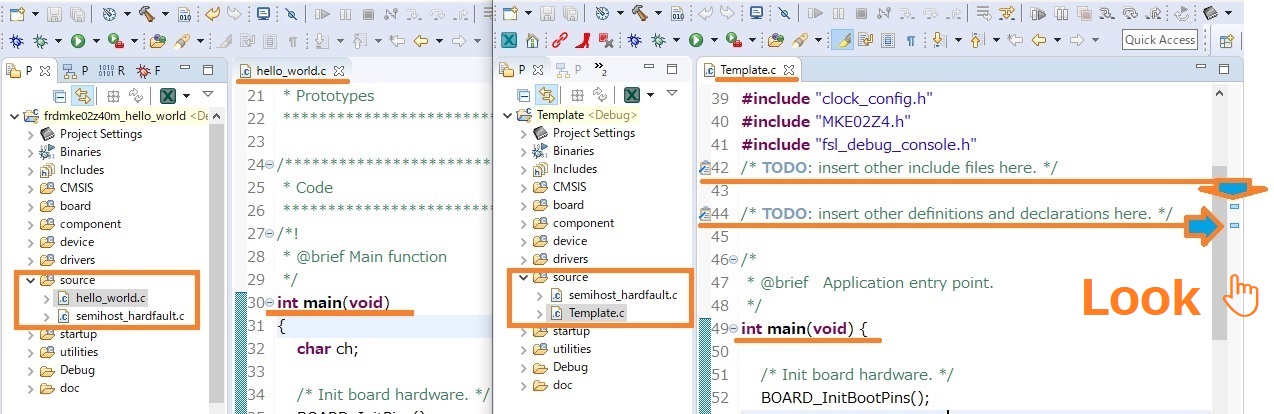

MCUXpresso IDEのSDKサンプルプロジェクトは、そのままコンパイルして評価ボードで即動作可能です。ユーザが変更を加える箇所は、sourceフォルダ内に限られています。sourceフォルダ以外は、ライブラリフォルダです(詳細は、前稿を参照してください)。

Config Toolsは、このSDKライブラリに変更を加えるツールです。

SDKサンプルプロジェクトは、MCU内蔵周辺回路の動作例ですが、逆に言うと、「その周辺回路しか動作させない例」です。低電力動作が必須のMCUでは、しごく当然のこのソフトウェア作法、つまり無用な回路は動作させない方針で開発されています。

ところが、SDKサンプルプロジェクトにユーザが変更を加える場合、サンプルプロジェクトで動作中の回路以外の周辺回路動作を新たに加える時があります。

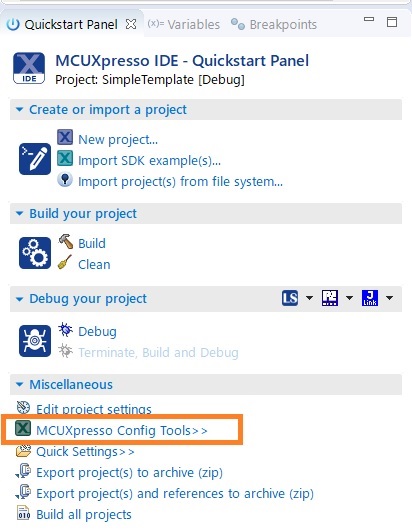

この時には、MCUXpresso Config Tools>>をクリックし、MCU内蔵の眠っている(=Inactive)周辺回路の目を覚ます(=Activate)必要があります。

周辺回路をActivateした結果、サンプルプロジェクトのSDKライブラリに対して、相応の変更をConfig Toolsが自動生成(上書き)します。これが、Config ToolsとSDKの関係です。

Config Toolsの使い方

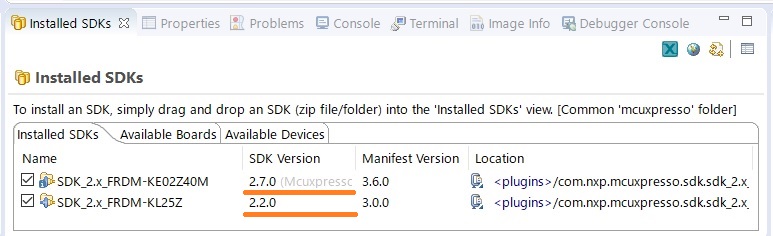

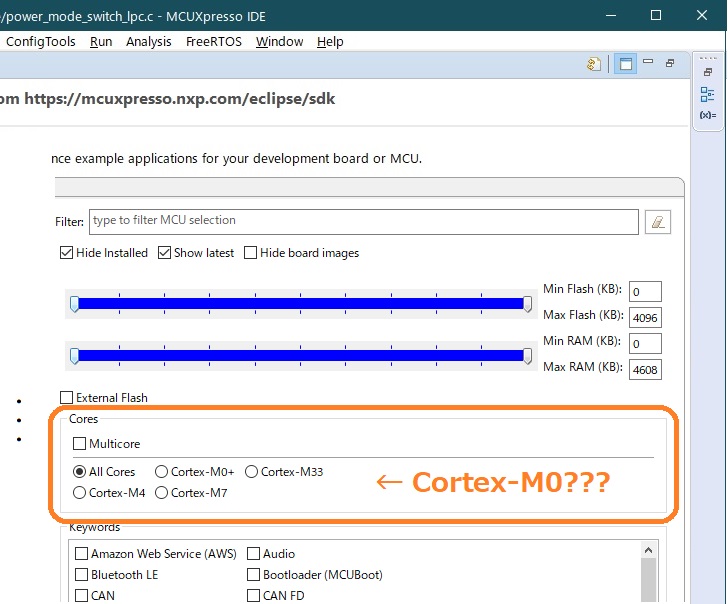

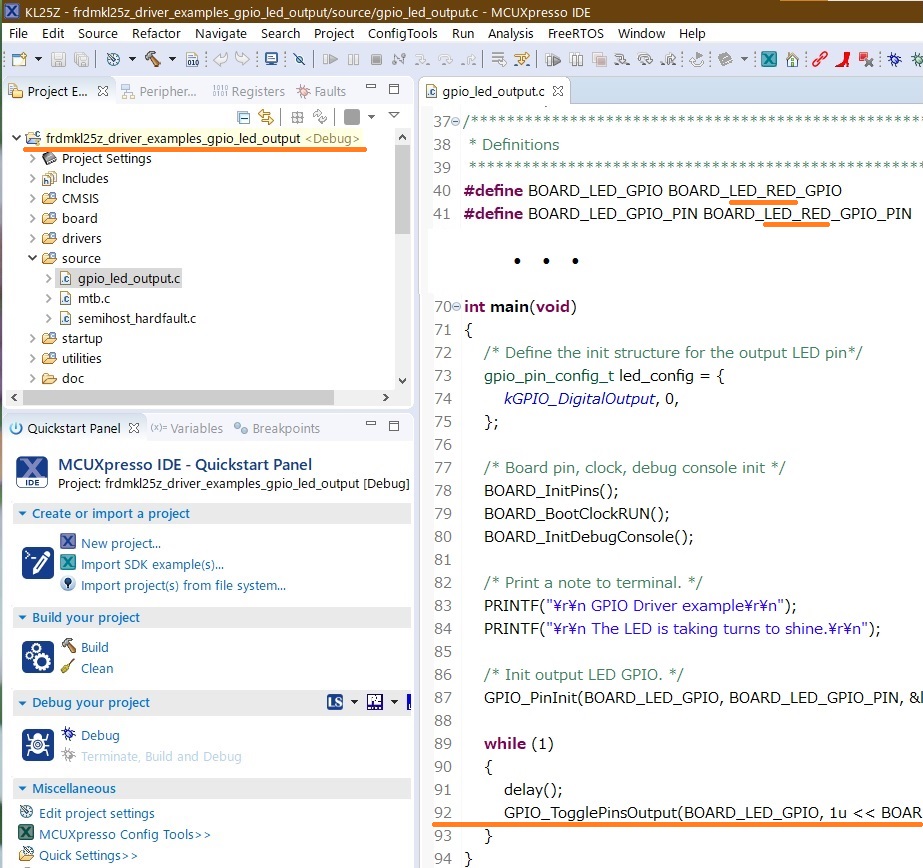

具体的にFRDM-KL25Z(Cortex-M0+/48MHz、General Purpose)評価ボードのSDKサンプルプロジェクト:gpio_led_outputを例に、Config Toolsの使い方を説明します。このサンプルプロジェクトは、いわゆるLチカサンプルで、評価ボード上の赤LEDを点滅させます。

ここでは、赤LEDの代わりに緑/青LEDを点滅させる変更をユーザが加えると想定します。

※他のサンプルプロジェクトも、殆ど赤LED(BOARD_RED_LED)1個のみを動作させますので、この緑/青LED変更方法は、多くのサンプルプロジェクトにも流用できます。

先ずConfig Toolsを使わずにL40とL41のRED_LEDをGREEN_LEDへ変更後、Buildします。その後、DebugでFRDM-KL25Z評価ボードを動作させても緑LEDは点滅しません。もちろん、ブレークポイントをL92に設定して動作は確認済みです。

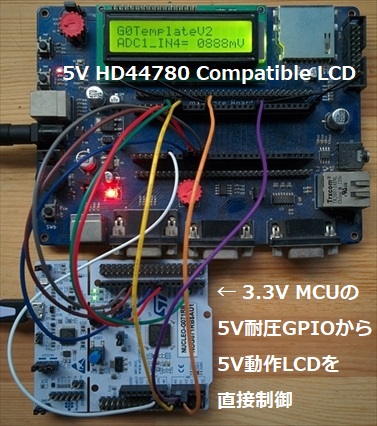

LEDが点滅しない理由は、評価ボードの緑/青LEDに接続済みのgpioピンが、Inactiveだからです。

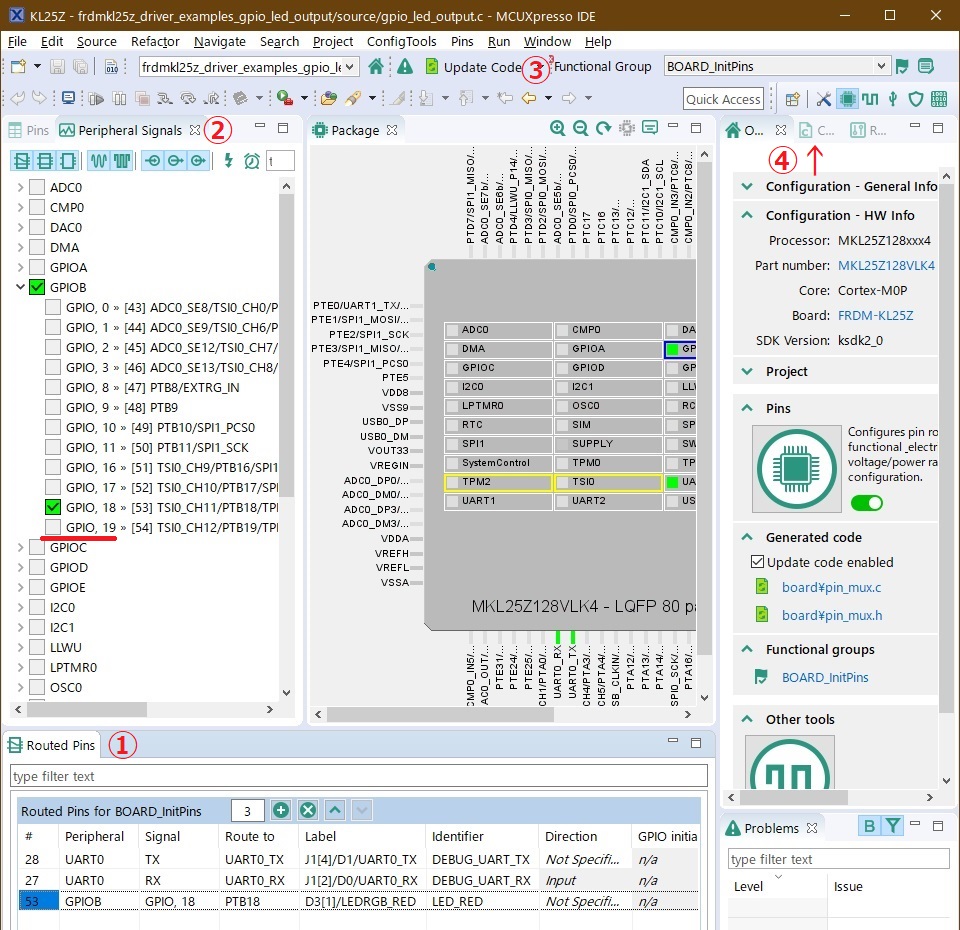

対策にMCUXpresso Config Toolsをクリックすると、Develop画面がPins画面へ変わります。

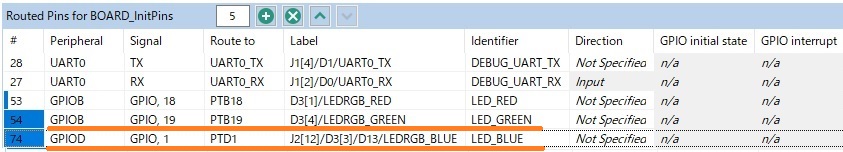

Routed Pinsタブ①に、GPIOB:LED_REDがリストアップされています。このリストは、Activate済みの全ピンを示します。

そこで、Peripheral Signalsタブ②で緑/青LEDのGPIOB、19とGPIOD、1に✅を入れると、リストに両ピンが加わります。Identifierは、LED_GREENとLED_BLUEにします。

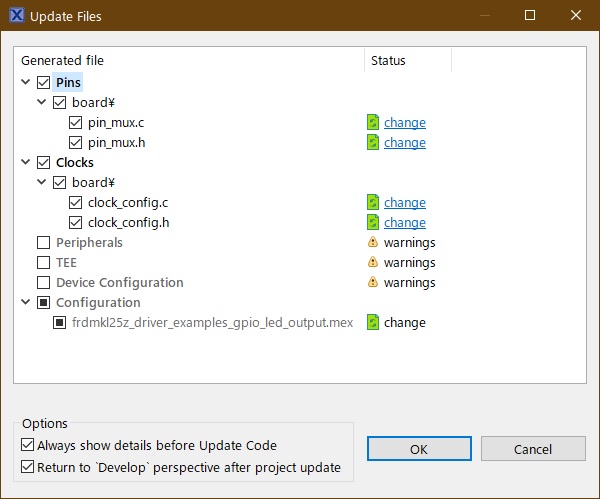

この状態で、「緑色」のUpdate Codeボタン③をクリックすると、Update Filesダイアログが開き、上書き対象のSDKライブラリが一覧表示されます。この場合は、ライブラリ:board>pin_mux.c/hとboard>clock_config.c/hが上書き更新されます。

ダイアログのOKクリックで最終的にSDKライブラリへ変更が加わり、自動的にDevelop画面に戻ります。上書きされるライブラリのソースコードは、Pins画面上のCode Previewタブ④でも更新前に確認ができます。

戻ったDevelop画面で、RED_LEDをGREENやBLUE_LEDへ変更し、Build を再実行、Debugすると、今度は評価ボードの緑/青LEDが点滅します。

Config Toolsが、緑/青LED接続のgpioピンをActivateしたSDKライブラリに上書き更新したからです。

このようにSDKサンプルプロジェクトは、必須周辺回路とクロックルートのみをActivateした例で、その周辺回路単体でのMCU消費電力も判ります。この時のクロック周波数は、MCU最高動作周波数です。周波数を下げることで消費電力も減らせますが、その分ソフトウェア開発の難易度は上がります。

機能的には似た周辺回路がある場合や、特に電力消費が大きい回路を比較・最適化し、MCUトータル消費を改善する手段としてもサンプルプロジェクトは利用できます。

MCU電力低減方法は、SDK/Config Toolsデフォルトの最高周波数でソフトウェアを開発し、次に周波数を下げるアプローチが適すと言えるでしょう。

Config ToolsのUpdate Code

SDKサンプルプロジェクトに何も変更を加えずに、Config Toolsをクリックしても、Update Codeボタンが「緑色」になる場合があります。Update Codeボタンの灰色は、上書きするSDKライブラリが無いことを示します。この場合は、変更を加えていないので、本来「灰色」のハズです。

これは、元々のSDKライブラリが手動生成、または旧Config Toolsで生成していて、IDE付属の最新Config Toolsの上書き版と(機能的には同じでも)異なる場合があるからです。例えば、ライブラリコメントが変わる場合などが相当します。

気になる方は、SDKサンプルプロジェクトを最初にIDEへImport後、直にConfig Toolsを起動し、Update Codeを一度実行しておけば、次回からユーザ変更が無ければ、灰色でボタン表示されます。

新規プロジェクトのConfig Tools

Config Toolsの使い方に本稿では、SDKサンプルプロジェクトのLチカサンプル点滅LED変更を例にしました。この使い方は、MCUXpresso IDEで新規プロジェクト作成時でも同じです。

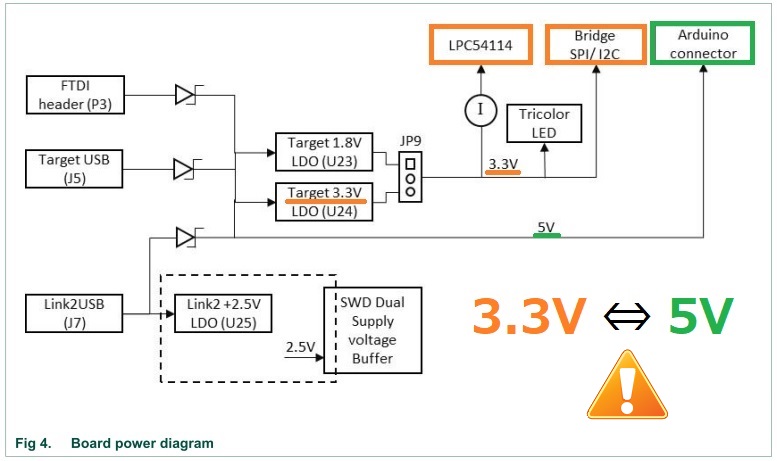

新規プロジェクト作成時、初めからMCU内蔵周辺回路のSDKドライバを全て実装したとしても、消費(浪費)されるリソースはFlash/RAM容量のみです。周辺回路やクロックルートのほとんどは、Inactiveが初期値で、ActivateはUART0程度です。

そこで、IDE新規プロジェクト作成後、先ずConfig Toolsで使用予定の周辺回路やクロックルートをActivateし、それらに対応したSDKライブラリをUpdate Codeで上書き更新、最後にユーザ処理を記述するという順番になります。

MCUXpresso IDEソフトウェア開発要点

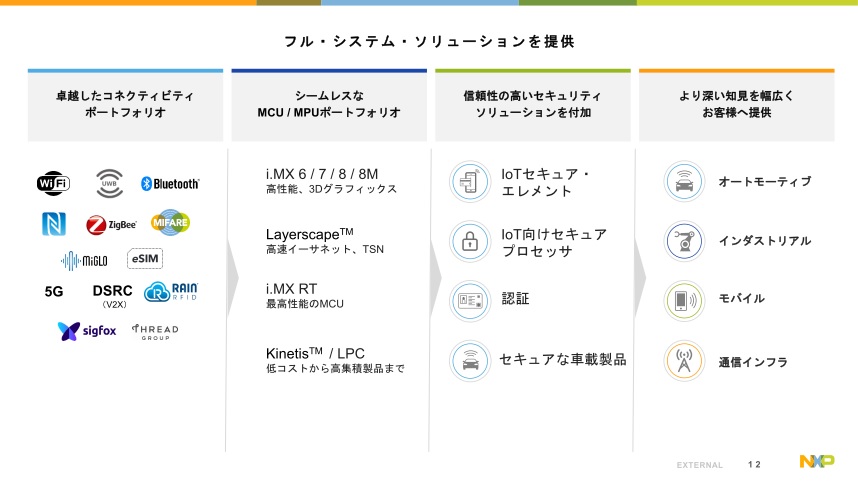

NXPのMCUXpresso IDEは、SDKベースのMCUソフトウェア開発を行います。

SDKには、多くのサンプルプロジェクトがあり、これらを上手く活用すると、効率的で汎用的なMCUソフトウェア開発が可能です。

SDKサンプルプロジェクトは、対象周辺回路とクロックルートのみを動作させる基本に忠実な作法で開発しているため、ユーザがプロジェクトへ変更を加える時、新たな周辺回路のActivateが必要な場合があります。

Config Toolsは、MCU全内蔵回路とクロックルートを、GUIで簡単にActivate/Inactive変更ができ、その結果として、更新の必要があるSDKサンプルプロジェクトのライブラリを上書き更新します。

NXPのMCUソフトウェア開発は、MCUXpresso IDEに備わったSDKとConfig Tools両方の活用が必須で、前稿と本稿の2回に分けてその使い方を説明しました。