2016年7月16日号RUNESAS TOOL NEWSで、RL78ファミリ用CコンパイラパッケージV1.03.00のリビジョンアップが通知されました。7月21日からCS+アップデートの確認、または、アップデート・マネジャーで更新可能です。

弊社RL78/G1xテンプレートは、2015年7月4日にRL78-S1/S2/S3コア全てに対応のVer5を発売して以降、変更を加えていません。そこで、RL78/G1xテンプレートVer5の上記CコンパイラV1.03.00対応状況を報告します。

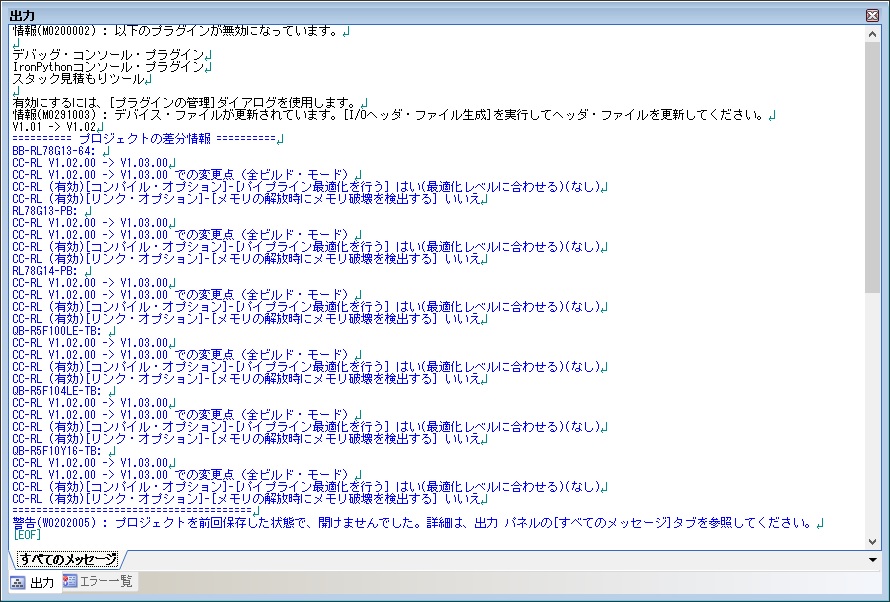

CS+出力パネル

アップデート・マネジャーでCコンパイラアップデートを実行後、最初にCS+を起動すると、警告(W0202005)ダイアログが表示されますのでOKをクリックします。この警告は、更新など何らかの変更がCS+に加わった時に注意喚起を促すダイアログで、出力パネルに下記のような詳細内容が表示されます。

青字が変更箇所です。黒字は、お使いの環境設定により異なりますので、無視してください。

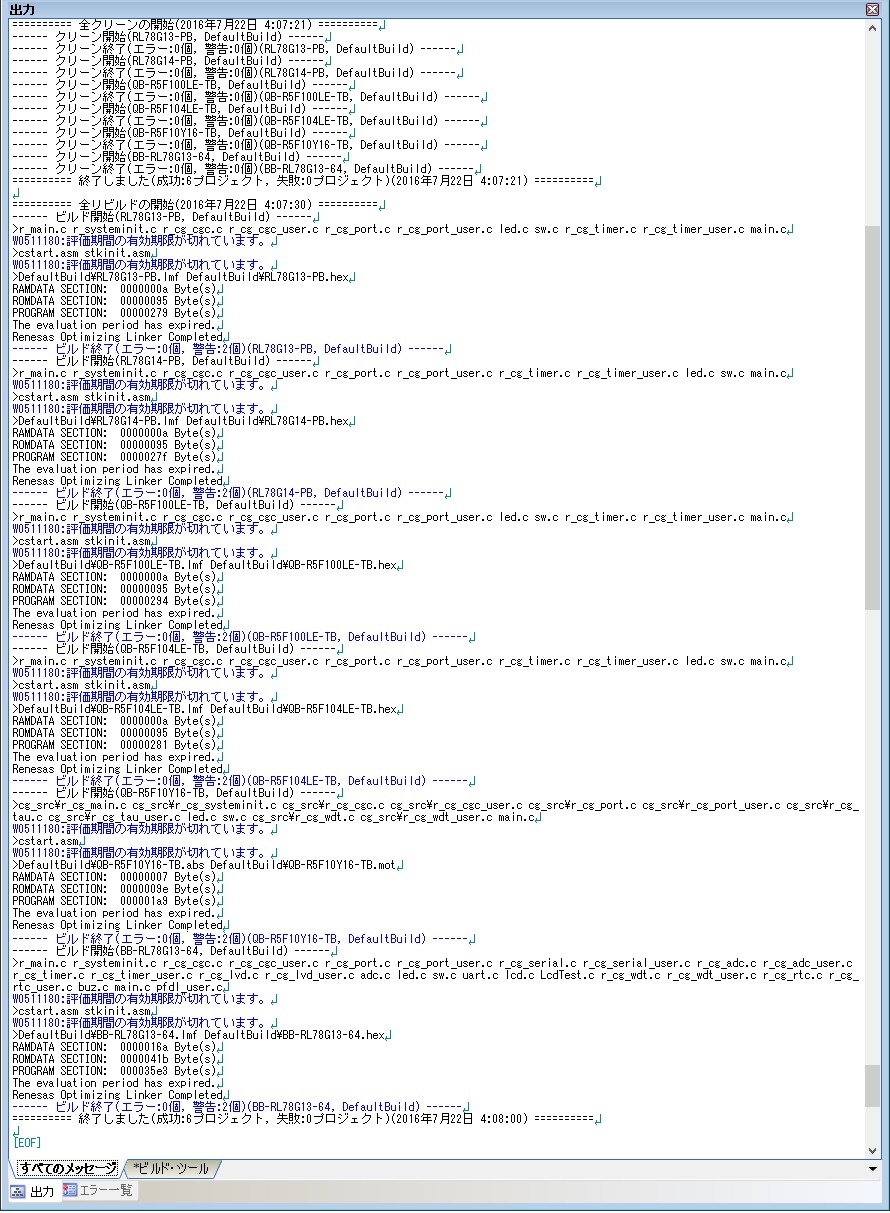

さて、今回のCコンパイラリビジョンアップで、RL78/G1xテンプレートVer5を再コンパイルします。方法は、ビルド(B)>クリーン・プロジェクト(C)を実行後、リビルド・プロジェクト(R)を実行します。出力パネルに下記結果が表示されます。

私のCS+は、評価版インストール後かなり経過していますので評価期間切れの警告が表示されますが、無視してください。

0エラーですので、今回のCコンパイラパッケージリビジョンアップに対して、RL78/G1xテンプレート付属の下記6プロジェクトに対して問題なく動作します。動作確認評価ボードは、コチラに一覧写真があります。

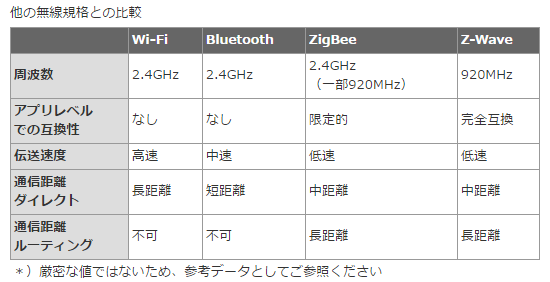

| CS+プロジェクト名 | RL78対応コア | 動作確認評価ボード |

| BB-RL78G13-64(プロジェクト) | RL78-S2コア | BlueBoard-RL78G13-64 |

| RL78G13-PB(サブプロジェクト) | RL78-S2コア | G13スタータキット:RL78G13-Stick |

| RL78G14-PB(サブプロジェクト) | RL78-S3コア | G14スタータキット:RL78G14-Stick |

| QB-R5F100LE-TB(サブプロジェクト) | RL78-S2コア | QB-R5F100LE-TB |

| QB-R5F104LE-TB(サブプロジェクト) | RL78-S3コア | QB-R5F104LE-TB |

| QB-R5F10Y16-TB(サブプロジェクト) | RL78-S1コア | QB-R5F10Y16-TB |

プロジェクト内容やマイコンテンプレート概要等は、マイコンテンプレートサイトからPDFダウンロードができますので参照ください。