Windows 11 22H2をWin11 23H2へアップグレートしたところ、エクスプローラが動作しません。様々な対策でも治りません。結局、Win11 23H2のクリーンインストールで解決しました。

本クリーンインストールで得た情報をメモとして残します。

Summary:Win 11 23H2クリーンインストールメモ

・Win11 23H2クリーンインストは、Win11付属回復ツール、または、Rufusツールを使う2方法あり。

・回復ツールは、個人ファイル保持、アプリ&設定&個人ファイル全削除の2オプションあり。

・回復ツールのWin本体は、クラウド経由ダウンロード、または、PC内から回復。

・回復ツールは、まっさらでクリーンなWindowsを回復。

・クリーンWindowsは、MicrosoftオンラインアカウントとOneDrive利用が前提。

・ネット接続速度が遅い、または、OneDrive同期を使わないユーザには不向き。

・Rufusツールは、Win11アップグレードと同じ方法でクリーンインスト。

・Rufusツールは、個人ファイル保持、アプリ&個人ファイル保持、アプリ&個人ファイル全削除の3オプション。

・クリーンインストのみの回復ツールに対し、Rufusはクリーンインストや既存アプリを残しOS再インスト可能。

・既存アプリを残す場合は、OSトラブル継続の可能性も残る。

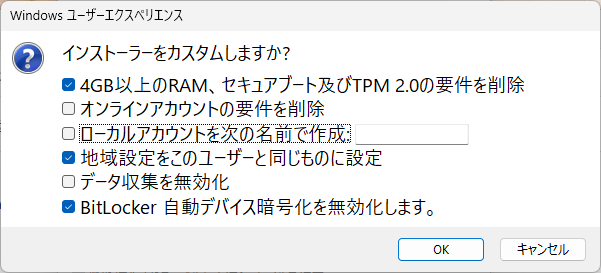

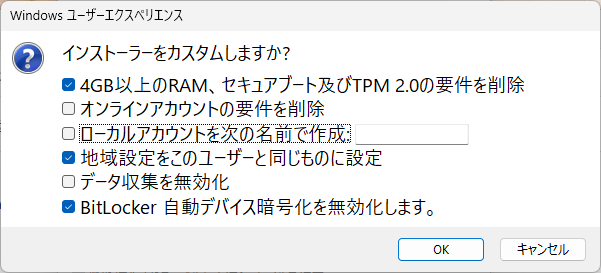

・クリーンインスト中のWindowsユーザエクスペリエンスは、アップグレートと同じ要件設定可能。

・Win11 23H2クリーンインスト時間は、回復/Rufusどちらの方法でも丸1日程度必要。

・インスト中は、PCモニタ前から離れ難いので、文庫分などを片手に気長に処理終了を待つ心がけ必要。

筆者は、Rufusツールで個人ファイルのみ保持し、Win11 23H2クリーンインストを行いました。エクスプローラ非動作が治り、現在、安定動作しています。

3年ぶりのWindowsクリーンインストール

弊社は4台のWin11 PCを所有しています。エクスプローラ非動作PCは、2020年Win 10から使ってきました。Win10時代は、何回かOSクリーンインストールをしました。しかし、Win11にアップグレード後は、他の3PCを含めクリーンインストは不要でした。振り返ると3年ぶりのWindowsクリーンインストです。

3PCは、問題なくWin11 23H2へアップグレードし安定動作中です。問題のPCと他PCの搭載アプリケーションは、同じです。原因は、よく言われる相性でしょうか? 相性起因ならクリーンインストしか手は無いことは、過去の経験上知っています。

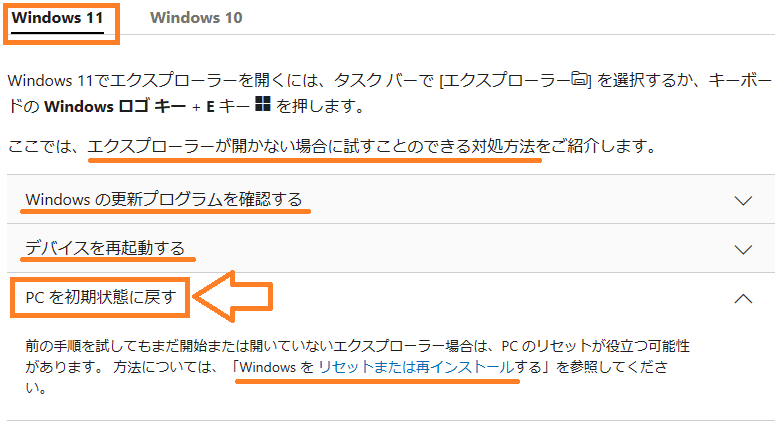

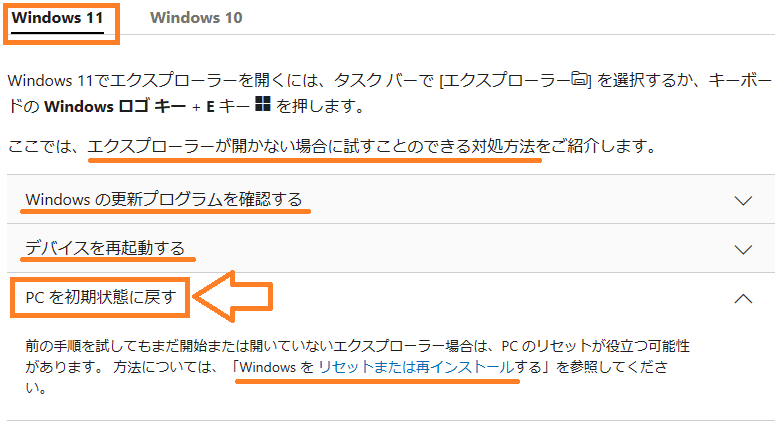

そこで、ネット上の様々なエクスプローラ非動作対策を試しました。例えば、CCleanerを使う、エクスプローラ非動作レジストリを手動で動作時へ戻す…などなどです。が、結局Microsoftサイト記載のシンプルな対処方法の3番目、Windows再インストに帰着しました😭。

Microsoftサイトのエクスプローラ非動作対処

Microsoftサイトのエクスプローラ非動作対処

Win11 23H2クリーンインストール2方法

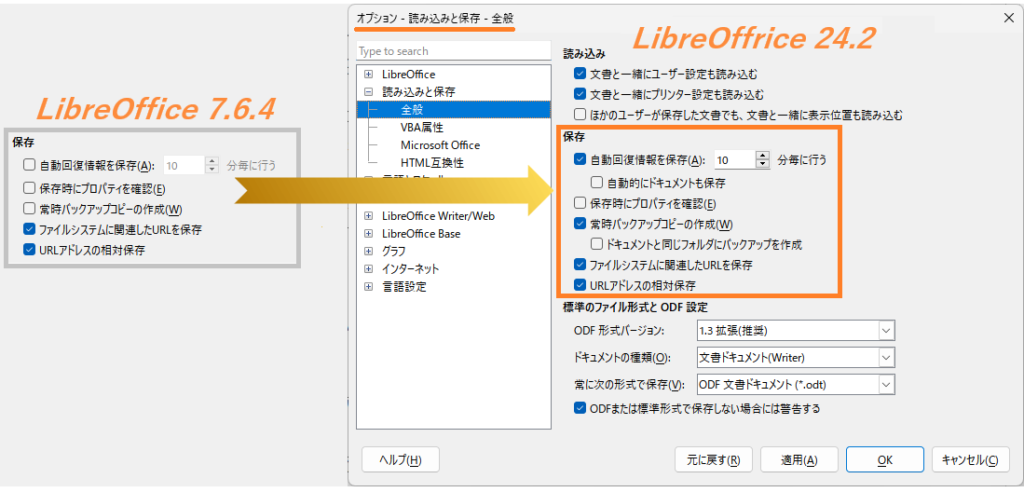

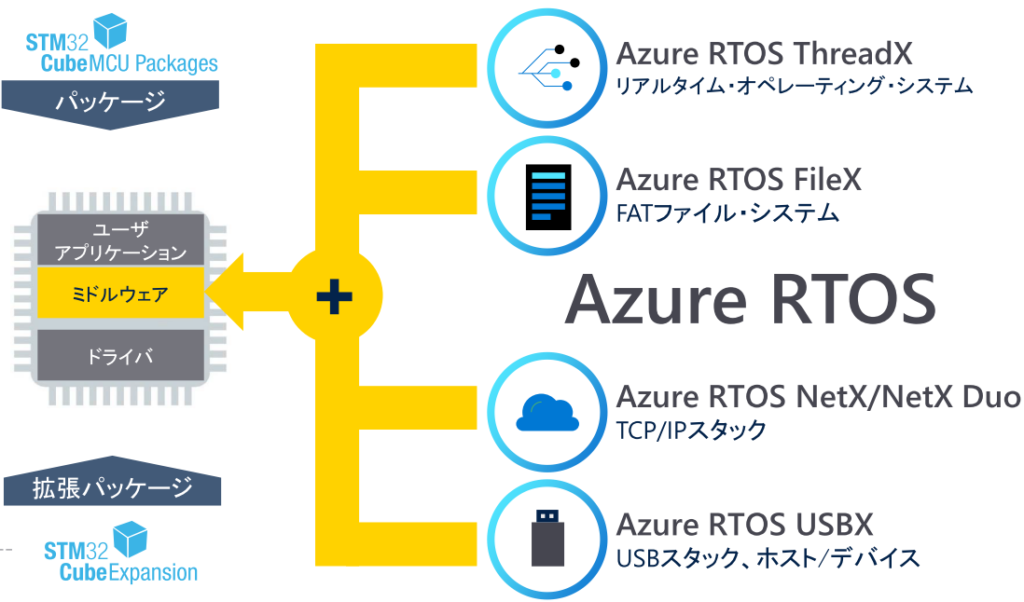

Win11 23H2クリーンインストは、Windows付属回復ツールを使う方法とRufusを使う方法の2つあります。お勧めは、Rufus方法です。先ずは、MicrosoftサイトのWindows付属回復ツールの方法を説明します。

Win11付属回復ツールのクリーンインスト

付属回復ツールは、Windowsキー+Iキーで表示されるダイアログの、システム>回復で行います。更に回復は、「個人用ファイルのみ保持」と、「個人用ファイル&アプリ&設定の全てを削除」の2オプションがあります。

Win本体のクリーンインストは、両オプションともクラウド経由ダウンロード、または、動作PCローカルから行う選択肢があります。

Win付属回復ツールは既存アプリや設定は削除

Win付属回復ツールは既存アプリや設定は削除

クラウド経由は、ネット接続速度が遅い場合、Win本体ダウンロードに時間が掛かります。PCローカルから行う方法は、ローカルシステムに損傷などが無いことが絶対条件です。

どの方法でも付属回復ツールは、「既存アプリやOS設定は削除」します。従って、まっさらでクリーンなWindowsが回復します。

また、クリーンインスト後、最初のWin11 23H2起動時に、個人用ファイルとOneDrive同期を自動的に開始します。ネット接続速度が遅い場合、これは問題です。個人用ファイルを削除した場合はもちろん、残した場合でも同期完了までに時間が掛かるからです。

付属回復ツールは、MicrosoftオンラインアカウントとOneDrive利用が前提です。Microsoft推薦Windowsの使い方で、ネット接続速度も速いユーザには適した方法です。

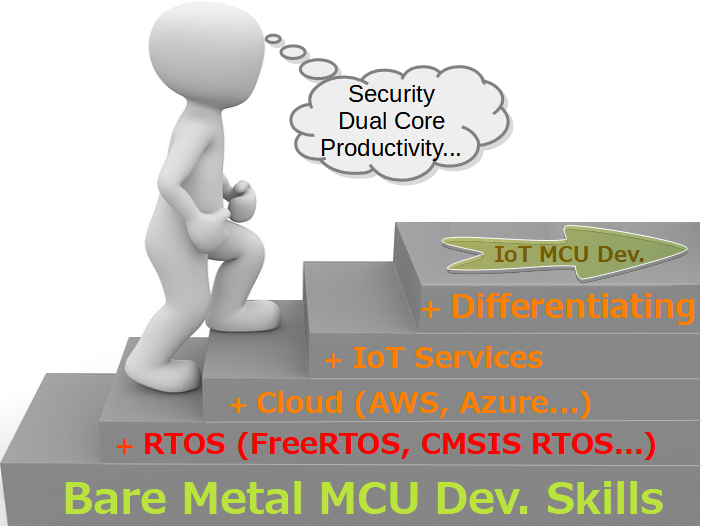

Rufusツールのクリーンインスト

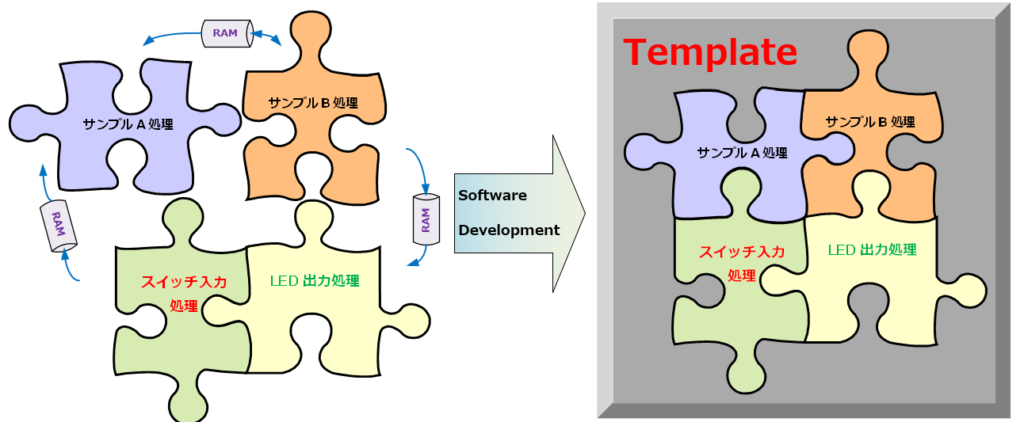

お勧めのRufusを使うクリーンインスト方法は、Win11 23H2アップグレード方法と同じです。

違いは、旧22H2からRufus作成のSetup.exeを実行するか、または、問題発生の23H2からSetup.exeを実行するかのみです。前者がアップグレート、後者がクリーンインストです。

つまり、Rufusは、ダウンロード済みWindowsを、ユーザ設定に基づいてPCへインストするだけです。旧バージョンへ実行すればアップグレート、既存バージョンへ実行すればクリーンインストツールになる訳です。

但し、本PCはエクスプローラが動作しませんので、Windowsキー+Rキーでファイル名指定実行ダイアログを表示し、Rufus作成Setup.exeを参照実行しました。

Rufusの方法は、「個人データのみ保持=アプリは削除」、「アプリ&個人データともに削除」、「アプリ&個人データともに保持」の3オプションがあります。初めの2オプションは、付属回復ツールと同じ、最後がRufus独特のオプションです。

付属回復ツールと同様、まっさらなWindowsにするには、アプリ削除が必要です。

しかし、既存アプリ全ての再インストは手間と時間が掛かります。従って、トラブル原因アプリが明確な場合には、そのアプリのみをクリーンインスト前に手動で削除し、その後、アプリ&個人データ保持で再インストすることもできます。

このように、クリーンインスト自由度が高いことがRufusお勧めの理由です。

付属回復ツールがOS完全クリーンインストのみを行うのに対し、Rufusツールは既存アプリも残しつつOS再インストもできる訳です。従って、トラブル継続の可能性も残りますが、その分アプリ再インスト手間は減ります。

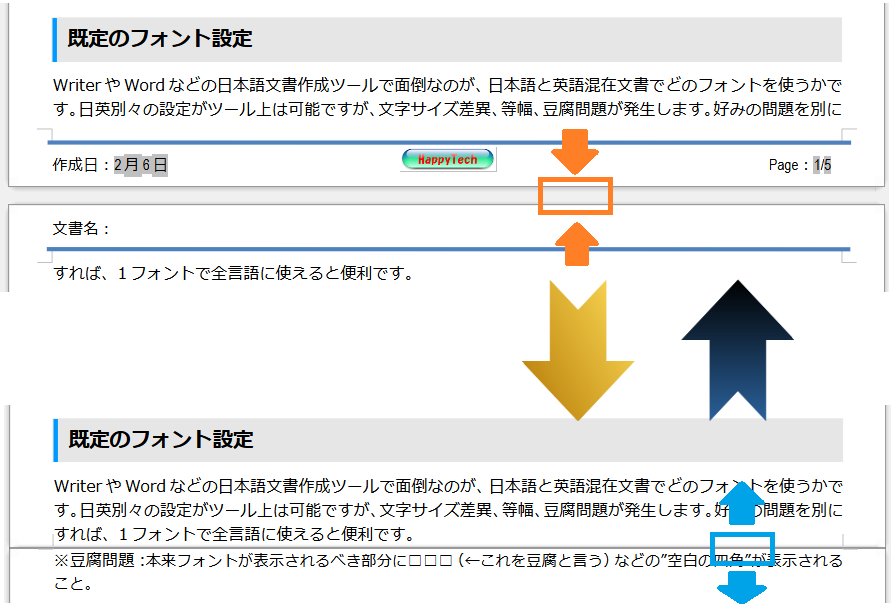

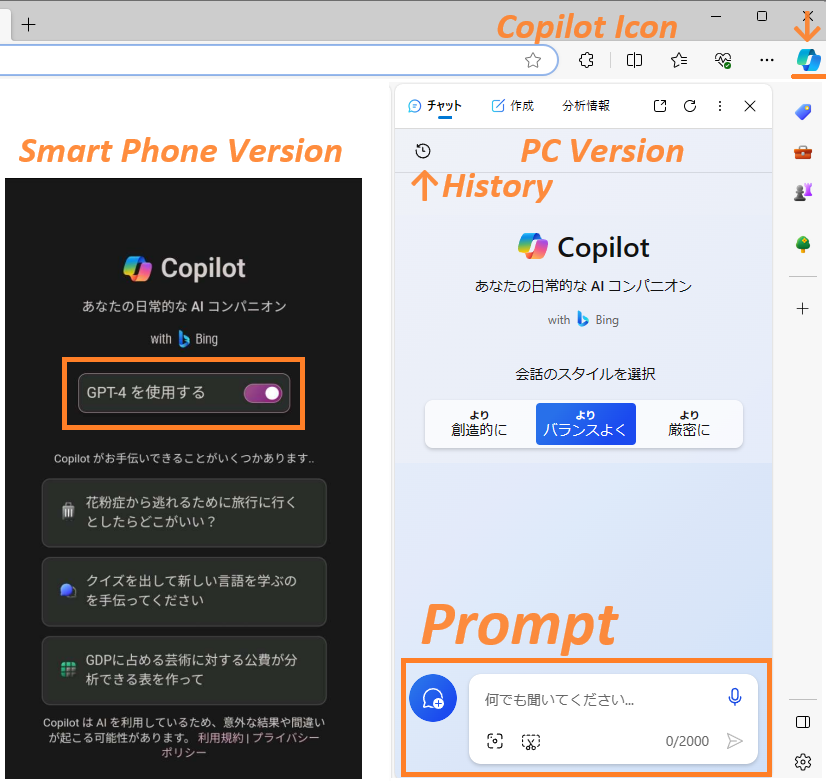

また、ネット接続速度が速いカフェなどで別途Win 11 23H2ダウンロードを行えば、Rufusツールの事前準備は済みますので、付属回復ツールに比べ作業時間が短くなります。Windowsユーザエクスペリエンスも、アップグレード要件回避と同じ設定が使えます。

Rufus 4.3のアップグレード要件回避ダイアログ

Rufus 4.3のアップグレード要件回避ダイアログ

クリーンインストールお役立ちツール

その他、Win11クリーンインスト時に役立つツールを紹介します。

PGLST:既存インストのアプリリスト作成ツール。Win10用だが、Win11でも動作。クリーンインスト後、アプリを再インストする際に役立つ。

Refreflect_home(無償版):SSD/HDDクローン作製ツール。無償期間中でも、他クローンツールにはできない容量減少クローンもできる。クリーンインスト前SSD/HDDは保持し、別SSD/HDDでクリーンインストオプションを試すなどの際に役立つ。

ExploerPatch:Win11タスクバーを、Win10同様の左右サイド配置や透明化も可能にするツール。Win11 23H2でもWin10タスクバー復活が出来るのは嬉しい。但し、OSトラブル確率も高まるらしい。また、タスクバー右サイド配置は、Win 11 Copilotの動作と重なり煩わしい。お勧めはしないが嬉しいツール。

Afterword:ついでにOffice 2019からMicrosoft 365へアプリ変更

アプリクリーンインストのついでに、2023年10月10日にメインストリーム終了のOffice 2019を、年額払いサブスクリプション型Microsoft 365へ替えました。1TBもの巨大クラウドストレージが使えます。

文書作成アプリを、買い切り型Office 2019/2021からサブスクリプション型Microsoft 365へ変えるユーザは、今後増えると思います。そこで、Office 2019からMicrosoft 365へのアプリ変更作業をメモに残します。

・Microsoft 365インスト前に、Office 2019アプリ完全削除必須。専用ツールをMicrosoft用意。

・完全削除ツールは、同時にVisio 2019もPCから削除。個人Officeファイルは残る。

・削除後、新にMicrosoft 365(Word/Excel/PowerPoint/Outlook/OneNote)をPCへインスト。

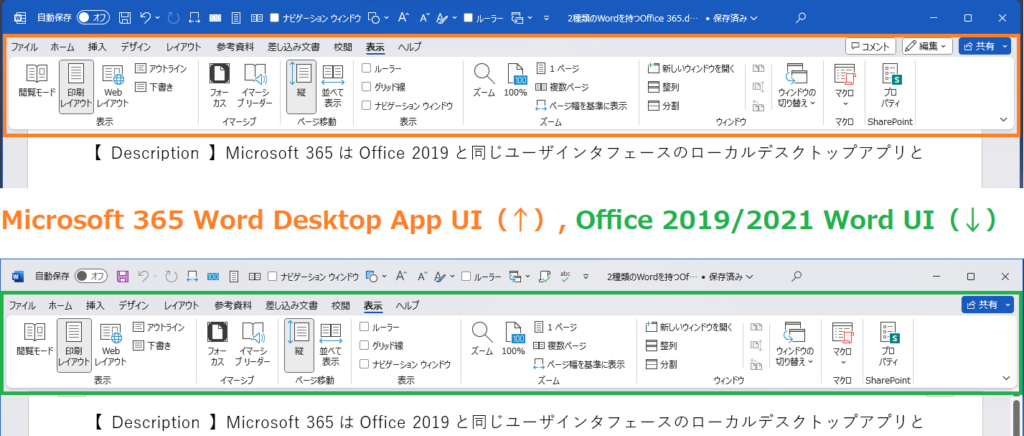

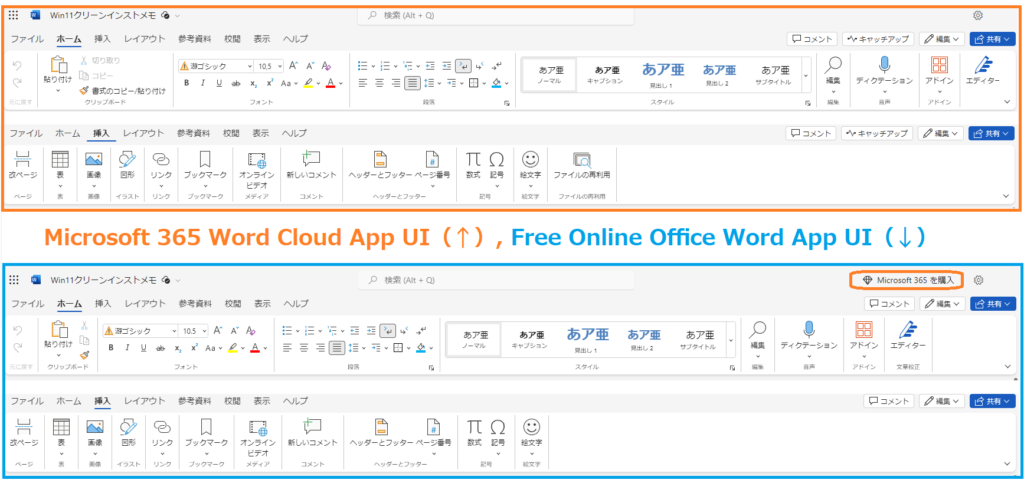

・現在のMicrosoft 365のWord/Excelは、Office 2019のWord/Excelと見た目、操作同じ。

・個人Office 2019ファイルのMicrosoft 365読込み問題なし。

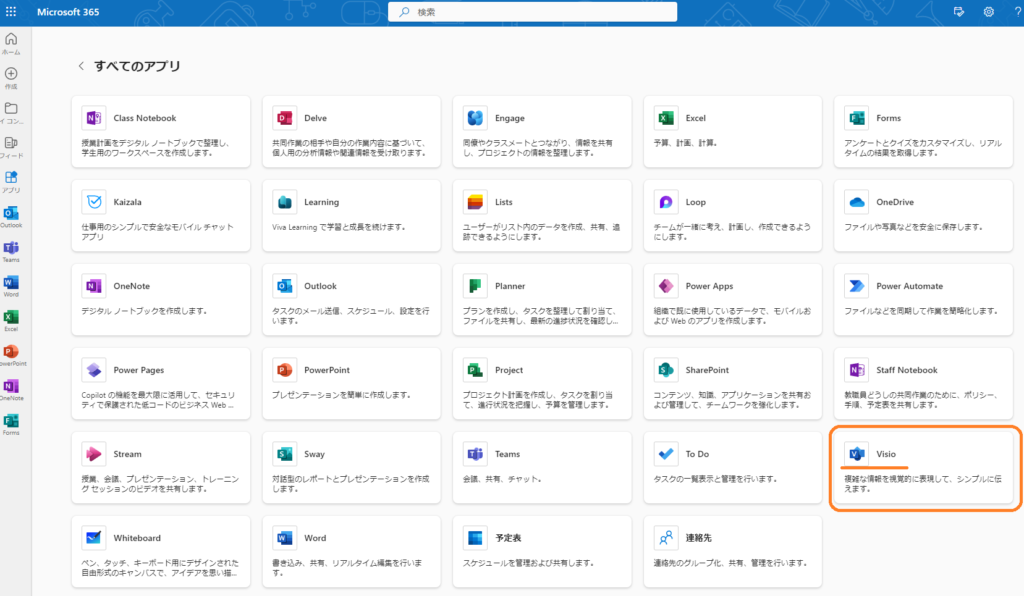

・Microsoft 365クラウドアプリに筆者がよく使うVisioあり。その他多くのクラウドアプリあり。

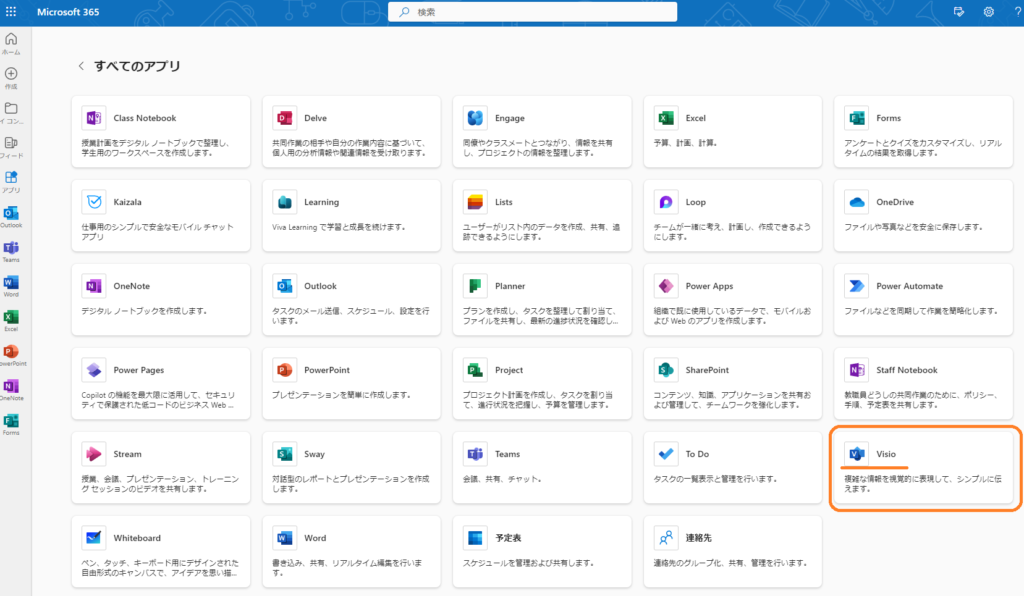

Microsoft 365アプリ一覧

Microsoft 365アプリ一覧

・Microsoft 365個人ファイル保存先は、ローカル、クラウドストレージ、両方可能。同期も可能。

・Microsoft 365本体ダウンロードは、直ぐに終わると表示されるが、高速ネット必要。

今後PCには、少なくとも100Mbps以上のネット接続は必要と感じたWin11クリーンインストでした。