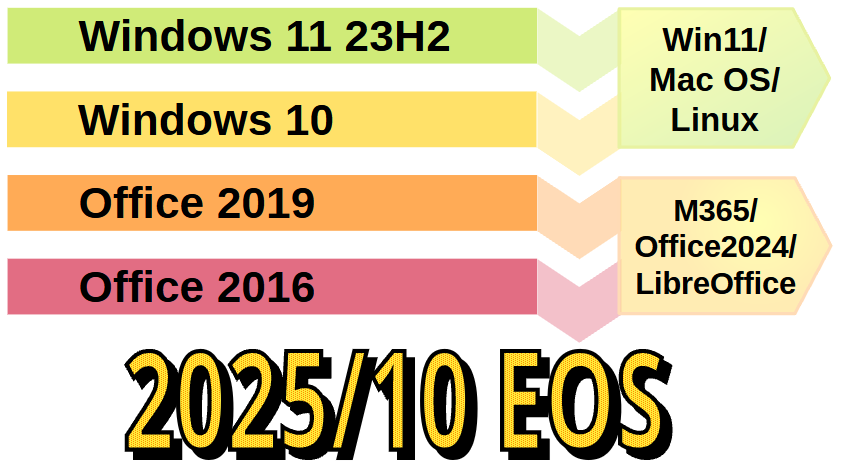

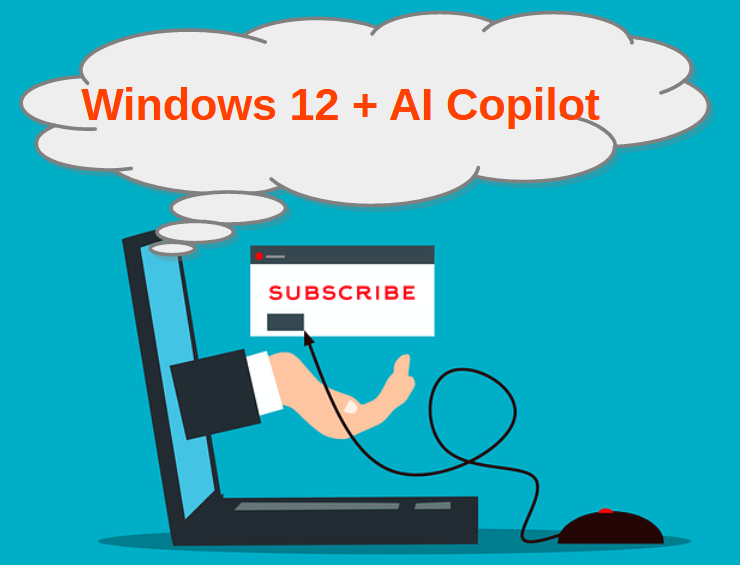

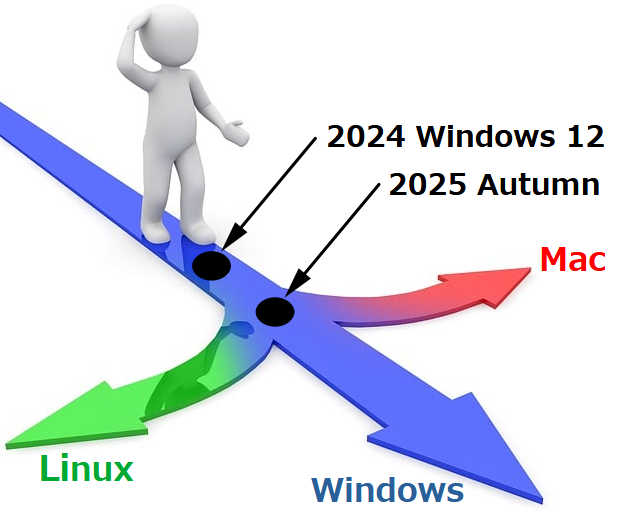

結局、前投稿で示したWindows 10月EOS対策は、AI PC(Copilot+ PC)新規購入か、または、現行PCのままWin12発表後にAI PC購入検討か、の2択です。タイミングが異なるもののCopilot+ PC購入に変わりありません。

そこで、EOSまで残り4か月以下となった6月時点のAI PC(Copilot+ PC)選定ポントをまとめました。

※最新情報による2月版AI PC選定ポイントの追加版です。

Summary:6月版AI PC選定6ポイント

本稿はCopilot+ PC選定ポイントを6項目にまとめ、その根拠を表形式で示します。

| 選定ポイント | 具体例と根拠 |

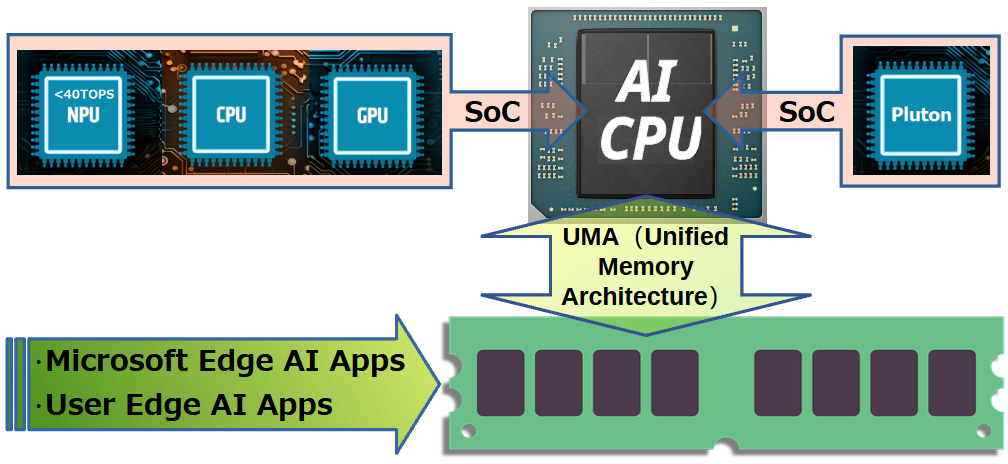

| 1. Copilot+ PC準拠のAI CPU | 秒あたり40TOPS以上(40兆以上の整数演算能力)AI処理専用プロセサ:NPU内蔵AI CPUがCopilot+ PC準拠条件。

Qualcomm社Snapdragon ARM64 CPU、AMD社Ryzen AI Max/300シリーズ、Intel社Core Ultra 200VシリーズがAI CPUに該当中。 資料:40TOPS以上のCPU、日経XTECH、 2025/06/05 |

| 2. MicrosoftエッジAIサービス (リコールなど) |

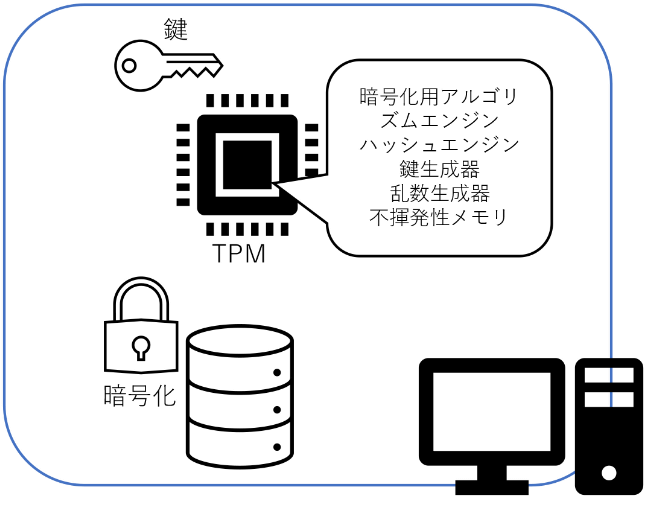

リコールなどMicrosoftエッジAIサービスは、様々なものがある。高度な個人情報保護も必要なため、従来の外付けTPM 2.0を、AI CPU内蔵Microsoft Plutonセキュリティプロセサに置換えて対応中。

エッジAIサービスは、当初Snapdragon ARM64 CPUのみへ提供されたが、AMD/Intel AI CPUへも遅れて提供開始。 資料:リコール検索、日経XTECH、2025/05/09 |

| 3. ユーザエッジAIサービス (AIアシスタント、RAMのUMA) |

AIアシスタント実現ローカルLLM(大規模言語モデル)がユーザエッジAIサービスに有力。Google GeminiやMicrosoft CopilotなどのクラウドAIサービス比、情報漏洩リスクが低いのが特徴。

高度AIアシスタントは、Microsoft Surface Pro/Laptopの16G RAMは不足。64GB程度必要で、かつ、CPU/GPU/NPUでRAM領域共有UMA(Unified Memory Architecture)が高速処理に適す。AMD社、Apple社のAI CPUはUMA採用中。 資料:ミニPC 4種比較投稿、2025/05/16 |

| 4. AI CPU合計TOPSとTDP |

エッジAI高速処理にはNPUだけでなくAI CPU合計TOPSが効く。HX370は低TDPでUSB 65W PD給電も容易。Max+ 395は高TDPのためPD給電困難。 資料:AI CPUとAI MCU投稿:Afterword、2025/04/11 |

| 5. AI Windows優位性 | クラウドAI Google GeminiとMicrosoft Copilot比較では、ブラウザEdgeとCopilotの親和性・操作性がChrome Geminiより勝る。

Apple MacよりもAI Windows機能提供が早い。また、MCP(Model Context Protocol)Windows導入でWinアプリのAIエージェント対応もMac比速い。 資料:AIエージェントの魅力投稿、2025/06/16 |

| 6. 複数AI PC間エッジAI同期 (ノートAI PCとミニAI PC価格) |

複数AI PC間エッジAI同期方法は不明。つまり、同じAIアシスタントを複数AI PCに跨って使えるかは不明のまま。AIスマホのようにモバイル性に優れるノートAI PC 1台所有なら解決するがが、デスクトップAI PCならエッジAI同期は不可避。

ミニAI PCなら移動も可能なため、同一AI CPU搭載ノートAI PCとミニAI PCを比較した結果、ミニAI PC本体はノートAI PC比、30~40%安価入手が判明。 資料:Ryzen AI Max+ 395ノートAI PCとミニAI PC比較投稿、2025/05/23 |

Afterword 1:次期AI PCはWindows?

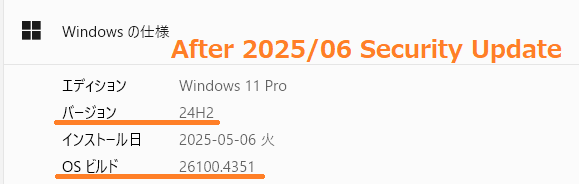

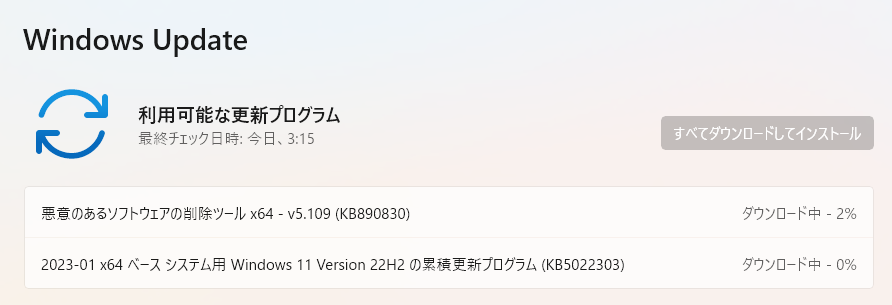

多くのWin10 PCがそのまま残りWin11移行が進まなかった主因は、Win10とWin11差分の少なさです。Microsoftはこの教訓を活かし、Win11 24H2以降のWindows(Win12)へ、従来と明確な差を生むNPU利用AI機能を搭載しました。AIを使いたいユーザは、NPUを持つCopilot+ PCの購入を必須とした訳です。

現在のAI機能は、主にクラウドから提供中です。このクラウドAIを上手く使うためにもエッジAIは必要です。例えばクラウドAI出力を上手く引き出すプロンプトのエッジAI生成などです。

近づくAI全盛時代に、ユーザのエッジAI利用能力は不可欠です。エッジ/クラウドAI共に他社(Google/Apple)リード中は、Microsoft Windowsだと思います。Office(Microsoft 365)ツールのAI機能強化も、Windowsの強力な追い風です。

Afterword 2:エッジAI用途

上記クラウドAIのプロンプトエッジAI生成に加え、OS操作方法やエッジAIによるPC会話相手生成など、一般ユーザもエッジAIの恩恵は計り知れません。さらに、様々な新しい開発方法をAIが提供します。開発者にも、新しいCopilot+ PC購入に見合う生産性向上は十分見込めると思います。

個人的にはAIは、インターネット以来の大変革をユーザへ与えると思います。Copilot+ PCでAI活用を始めてはいかがでしょう。