STM32G0x専用テンプレートの開発着手にあたり、汎用STM32Fxテンプレート開発から2017年9月のテンプレート発売までをざっと振り返り、今回の専用開発との差分になりそうな箇所を示しSTM32G0x専用テンプレート開発全体像を俯瞰、力を入れる投稿予定を示します。

汎用STM32Fxテンプレート開発History

| 年月日 | 投稿タイトル | 主な内容 |

| 2017年5月 | STM32マイコンIDE構築 | SW4STM32の構築 |

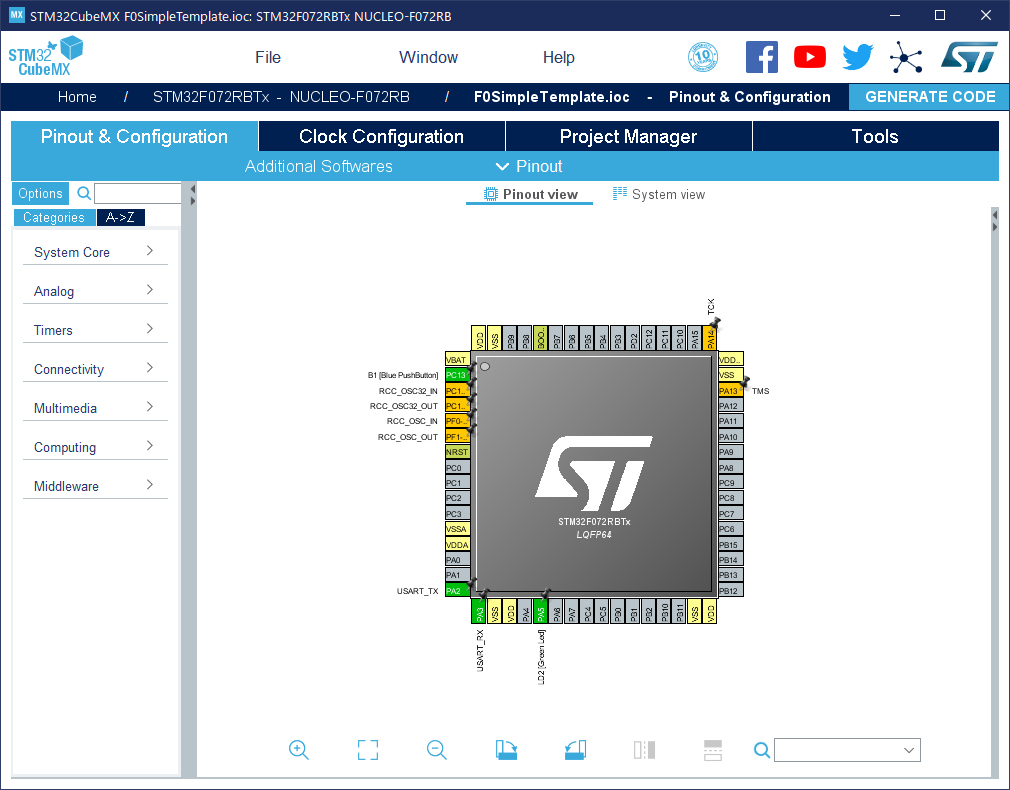

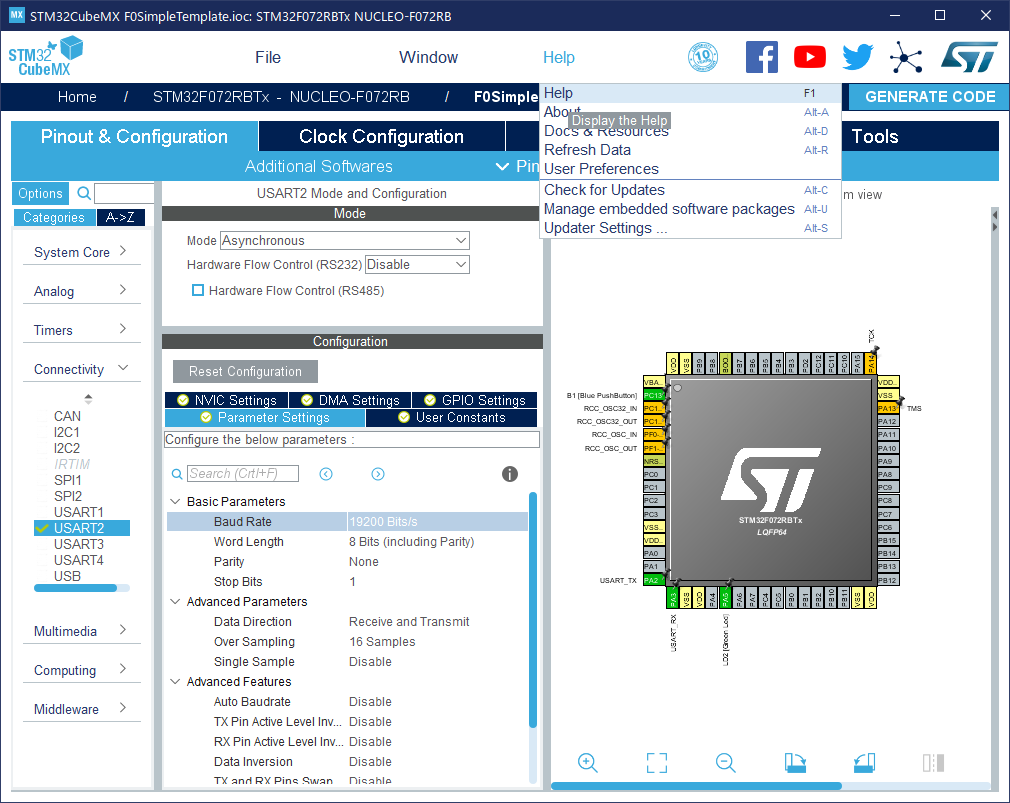

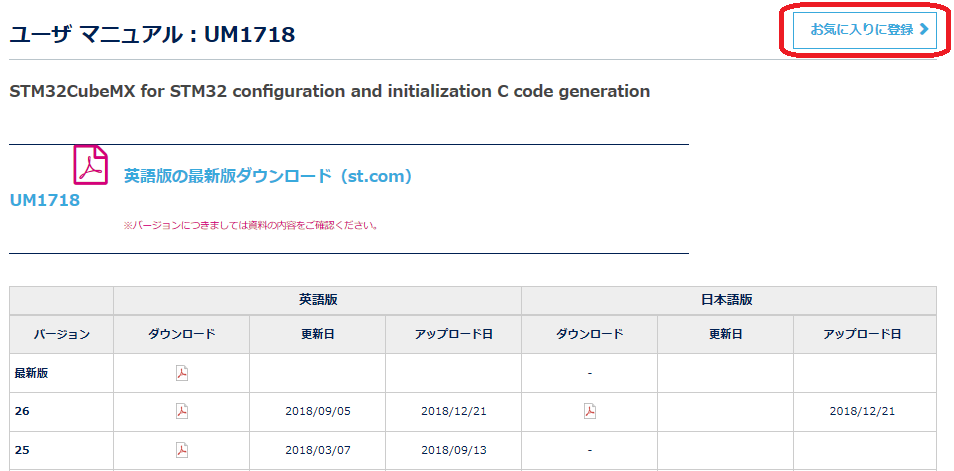

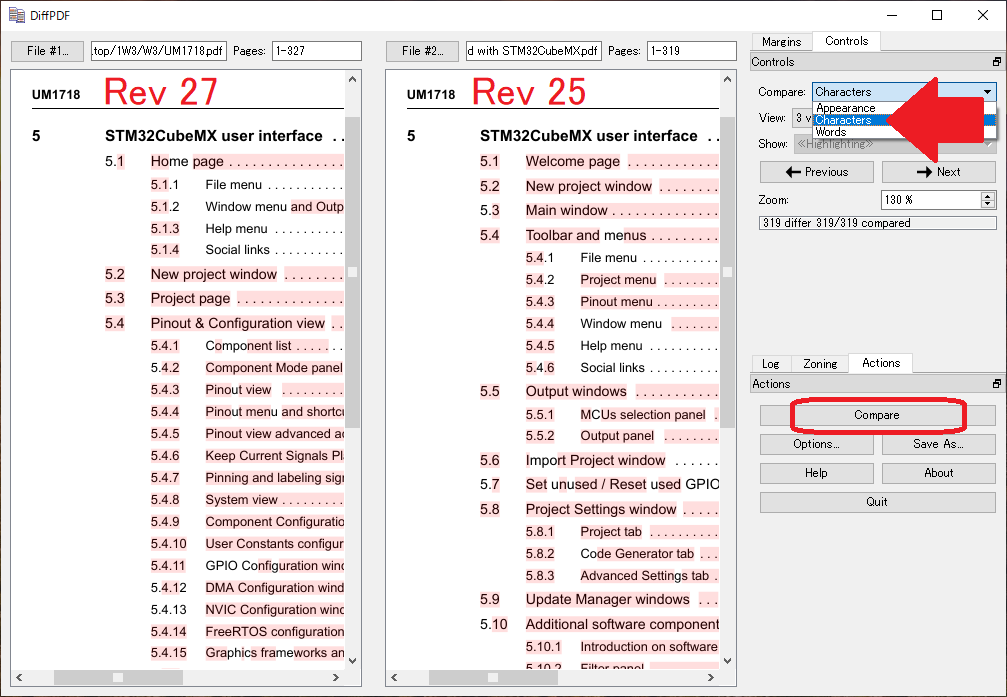

| 2017年6月 | STM32CubeMXの使い方 | HAL APIの選定理由と利用法 |

| STM32CubeMX生成ファイルのユーザ追記箇所 | HAL利用時のユーザ追記箇所 | |

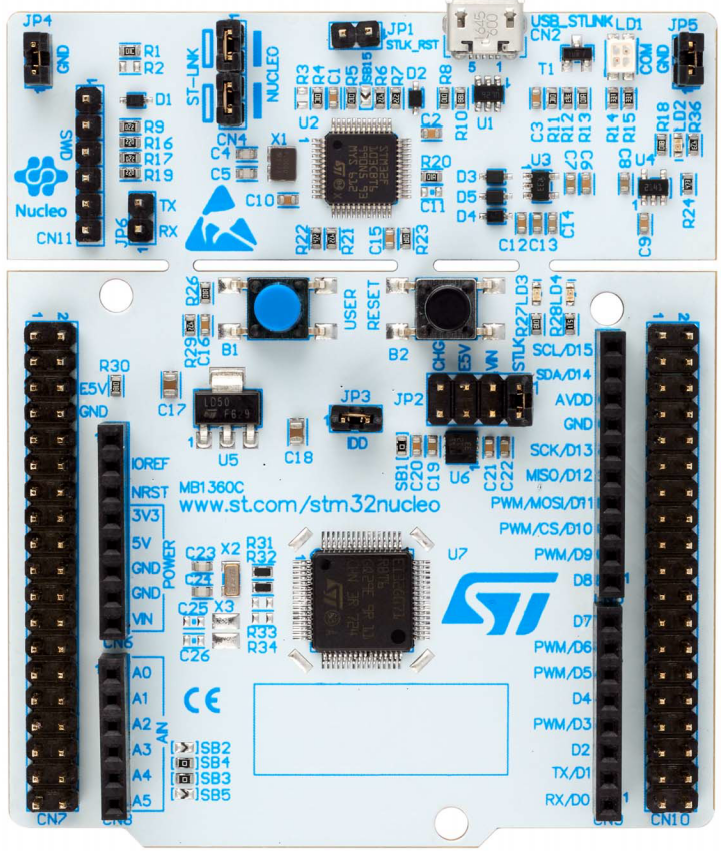

| 2017年8月 | 評価ボードの利用ピン指針 | Baseboardとの接続指針 |

| 2017年9月 | STM32Fxテンプレート発売 | 汎用STM32Fxテンプレート発売 |

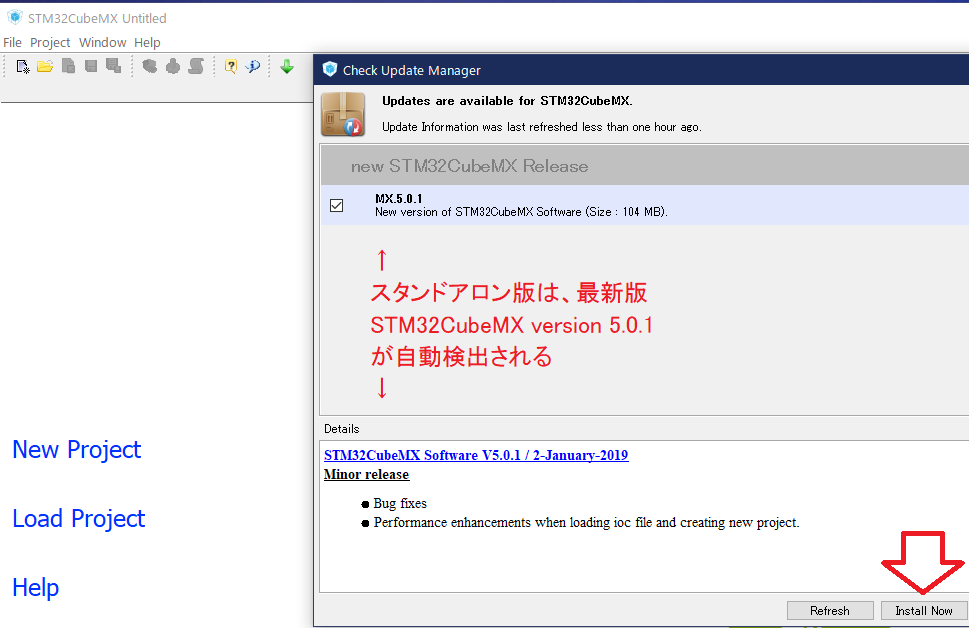

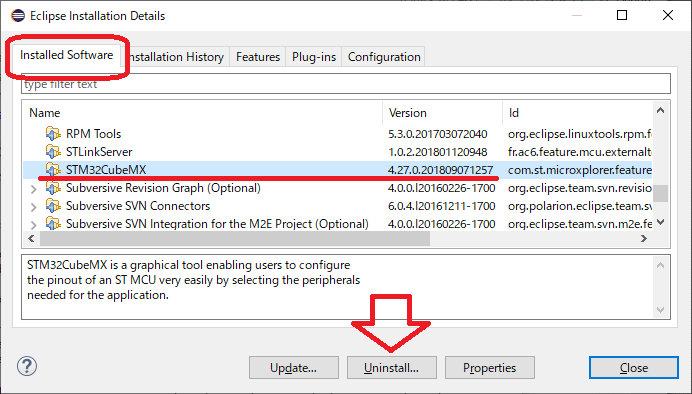

2017年5月当時は、4種ある無償IDEの中からマルチOS(Windows/MacOS/Linux)対応、仏/AC6社のSW4STM32を使いました。2017年末、無償IDE TrueSTUDIO提供のスウェーデン/Atollic社がSTマイクロエレクトロニクス(以下STM)に買収され、公式にはTrueSTUDIOがSTM32マイコンの純正無償IDEに昇格(!?)したようです😅。

関連投稿:STM32のStep-by-Step Guideの、気になる点1:TrueSTUDIO参照

STM32G0x専用テンプレート開発IDE:TrueSTUDIO

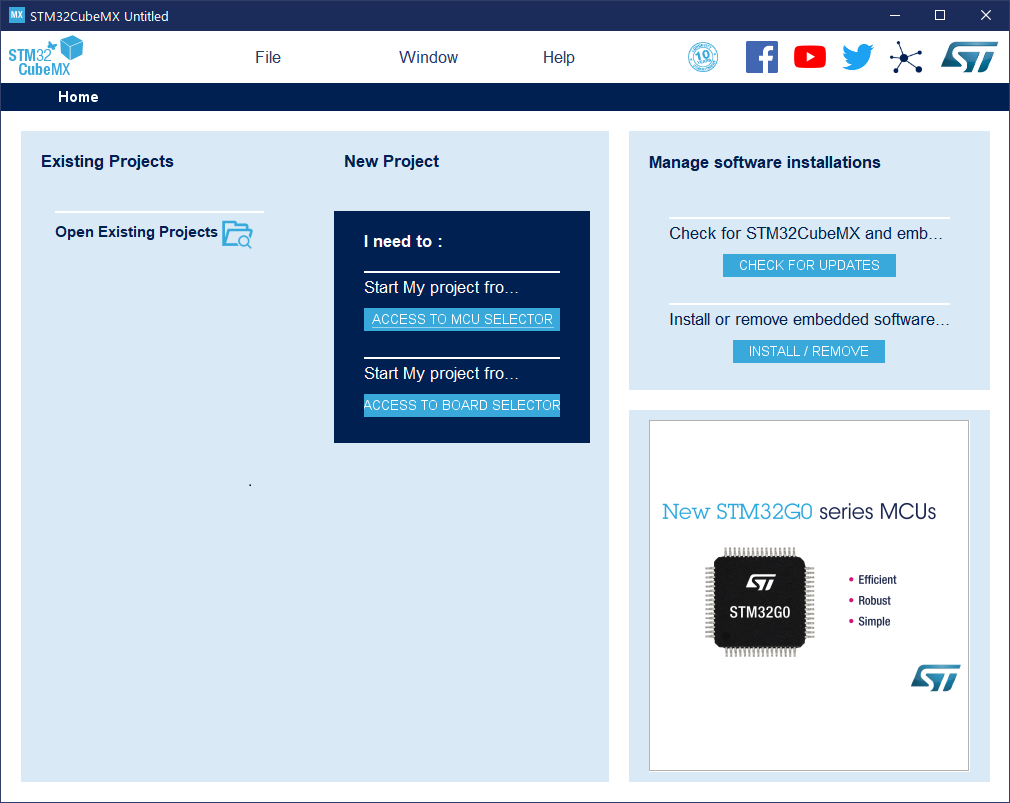

そこで、STM32G0x専用テンプレート開発には、TrueSTUDIO無償版(Windows/Linux対応、MacOSなし)を使います。現在SW4STM32を使っている方にも判り易いようにTrueSTUDIOとの差分を説明する予定です。

但し、筆者はSW4STM32利用中の開発者が、あえてTrueSTUDIOに変更する必要は、今のところ少ないと考えています。ソフトウェア開発の主役は、STM純正コード生成ツールSTM32CubeMXだからです。最新STM32CubeMXを使えば、IDE差は少ないと今は思っています。

勿論、TrueSTUDIOの買収昇格時点でBetterなのは当然だと思います。専用テンプレート開発を通じBetterよりもSW4STM32からTrueSTUDIOへ変更するMust条件が判れば、本ブログでお知らせします。

Tips:STMの日本語資料強化の一環なのか、TrueSTUDIOはEclipseベースIDEなのにインストーラは日本語対応、メニューも日本語になっています(下図参照)。但し、C\ユーザ名\Atollic\TrueSTUDIO for STM32 9.3.0\Manuals\Generalにある重要マニュアル5種は全て英文です。例えば、SW4STM32プロジェクトのTrueSTUDIOインポート方法や注意点は、User GuideのP75~に英文で詳しく説明されています。

STM32CubeMX:LL API(Application Programing Interface)利用

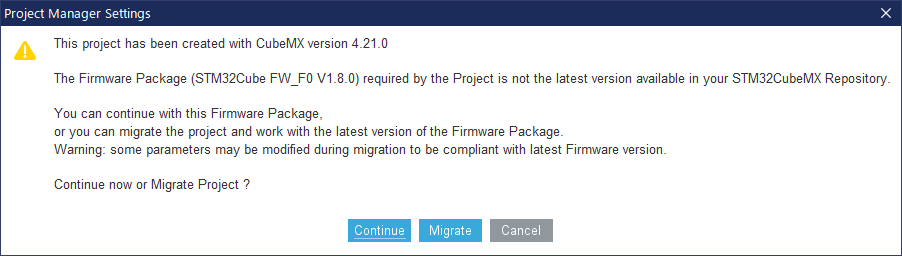

STM32G0x専用テンプレートは、汎用STM32Fxテンプレート開発で使ったHAL(Hardware Abstraction Layer)APIに変わりLL(Low Layer)APIを使います。LL利用により、STM32CubeMX生成ファイルの初期化コードやユーザ追記箇所がHALとは異なります。LL APIの利用は、専用テンプレートの肝ですので、ブログで詳しく説明します。

IoTサービス例:2.5Msps12ビットADC必須+α

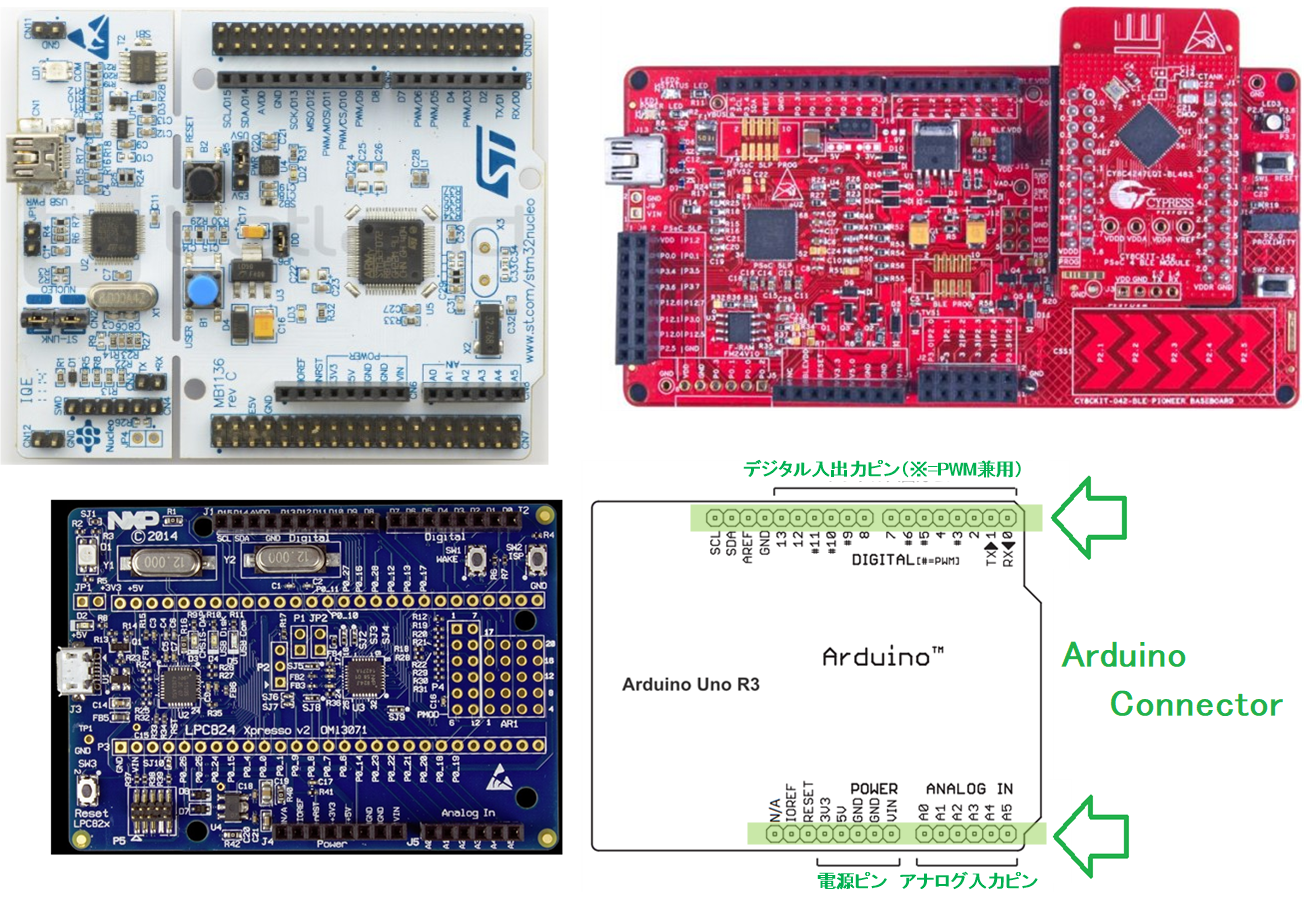

汎用STM32Fxテンプレートは、Baseboardと評価ボードを接続し、基本動作完成形のBaseboardテンプレートを開発しました。STM32G0x専用テンプレートは、Arduinoコネクタに何らかのIoTサービスを示すシールドを接続する予定です。しかし、最悪の場合、汎用と同じBaseboard接続にする可能性もあります。

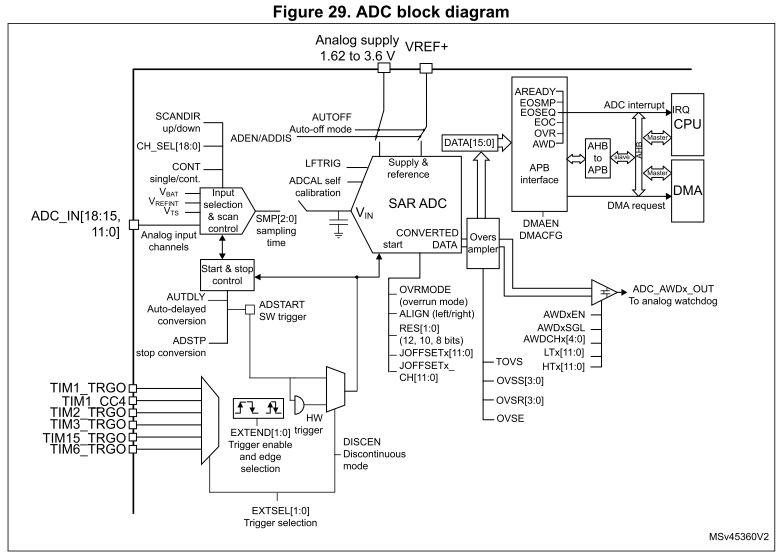

ただし、特に2.5Mspsの12ビットADCは、3タイプある全STM32G0xデバイスに実装済みで、IoTサービス必須機能ですので、このADCを活かしたIoTサービスは実装必須にします。その他のIoTサービスに関しては、今後決めます。

STM32G0x専用テンプレート発売:2019/3Q~

汎用STM32Fxテンプレートは、5か月の期間で開発しました。STM32G0x専用テンプレートは、HALよりもLL API利用難易度が高いことを考慮すると、最低でも同じ開発期間が必要だと思います。

STM32G0x専用テンプレート開発全体像俯瞰の結果

以上、STM32G0x専用テンプレート開発の全体像を俯瞰しました。

SW4STM32からTrueSTUDIO IDEへの変更必要性、STM32CubeMX のLL API利用法、全STM32G0xデバイス実装済みでIoTサービス必須機能2.5Msps12ビットADC使用法、これらを読者の方々が理解できよう力を入れて投稿記事を作成します。