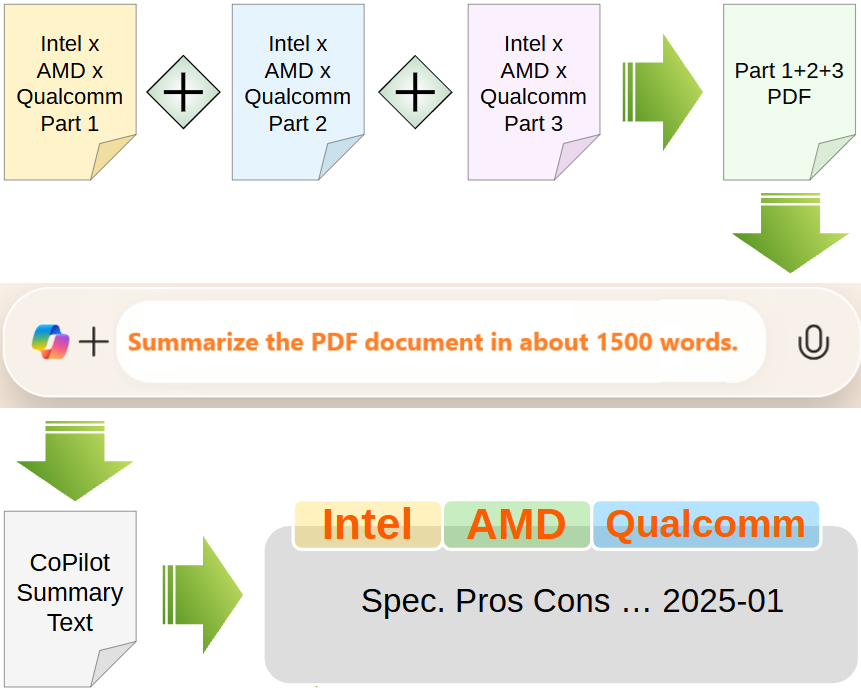

AMD社AI CPU搭載のOCuLink付きミニPCが、弊社次期AI PC候補です。AMD最新AI CPUのRyzen AI Max+ 395発表と、NPU関連の懸念記事がありましたので紹介します。

Ryzen AI Max+ 395

製品発表毎に新しいAI CPU名が加わります。そこで、最新AI CPU状況を知り、新旧CPU変化を把握しておくと、AI PC購入時にCPU選択の幅が生まれます。

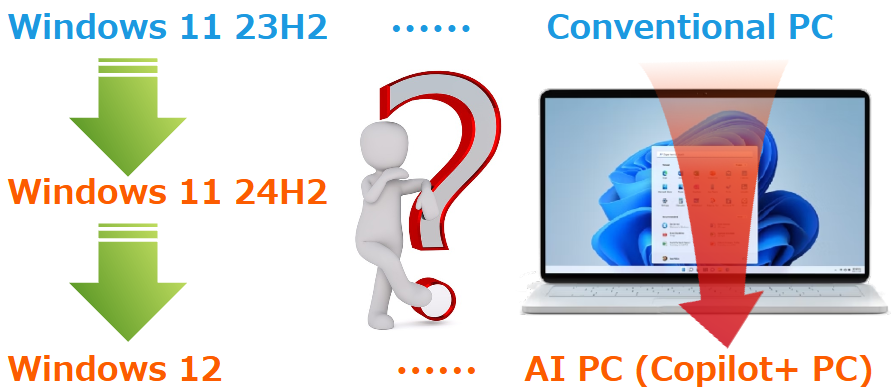

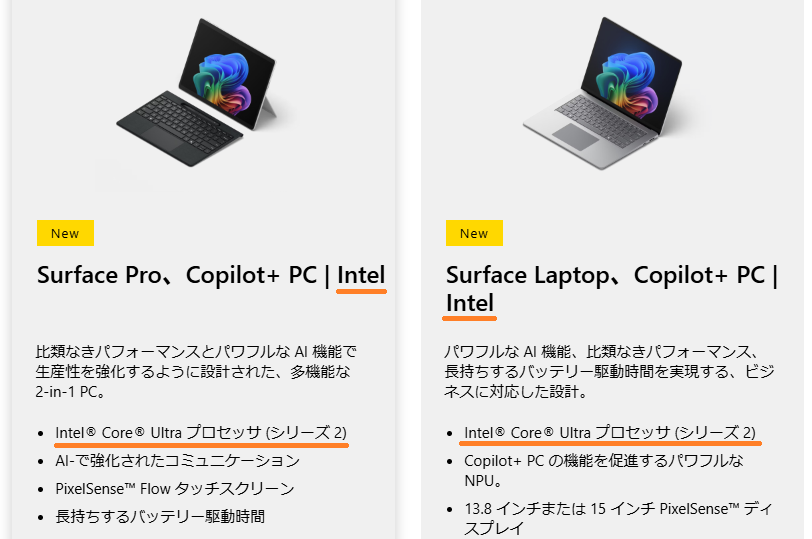

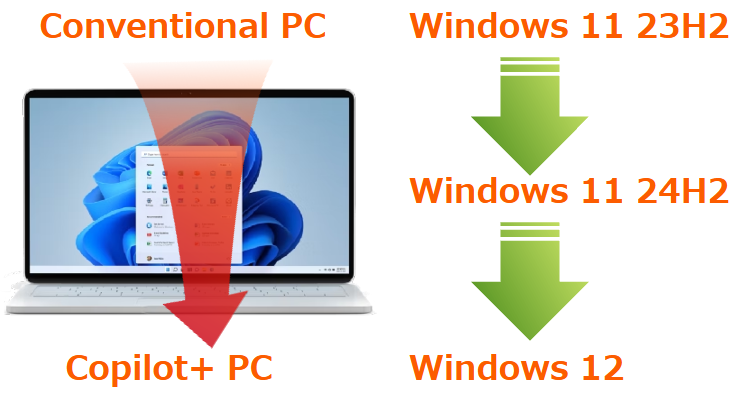

AMDがMicrosoft Copilot+ PC準拠のAI CPU第一弾として昨年発表したのが、Ryzen AI 300シリーズです。そして今年1月、300シリーズの上位モデルで第2弾Copilot+ PC向けCPUが、Ryzen AI Maxシリーズです。

| Ryzen AI Max | Cores / Threads |

Boost2 / Base Frequency |

Cache | Graphics Model | TDP | NPU TOPS |

|

Ryzen AI Max+ 395 |

16C/32T | Up to 5.1 /3.0 GHz | 80MB | Radeon 8060S | 45-120W | 50 |

|

Ryzen AI Max 390 |

12C/24T | Up to 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | Radeon 8050S | 45-120W | 50 |

|

Ryzen AI Max 385 |

8C/16T | Up to 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | Radeon 8050S | 45-120W | 50 |

|

Ryzen AI Max+ PRO 395 |

16C/32T | Up to 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | Radeon 8060S | 45-120W | 50 |

|

Ryzen AI Max PRO 390 |

12C/24T | Up to 5.0 / 3.2 GHz | 76MB | Radeon 8050S | 45-120W | 50 |

|

Ryzen AI Max PRO 385 |

8C/16T | Up to 5.0 / 3.6 GHz | 40MB | Radeon 8050S | 45-120W | 50 |

|

Ryzen AI Max PRO 380 |

6C/12T | Up to 4.9 / 3.6 GHz | 22MB | Radeon 8040S | 45-120W | 50 |

Pro付きはビジネスモデルで、メモリデータ暗号化などセキュリティを強化しています。

| Ryzen AI 300 | Cores / Threads |

Boost5 / Base Frequency |

Cache | Graphics Model | TDP | NPU TOPS |

|

Ryzen AI 7 350 |

8C/16T | Up to 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | Radeon 860M | 15-54W | 50 |

|

Ryzen AI 5 340 |

6C/12T | Up to 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | Radeon 840M | 15-54W | 50 |

|

Ryzen AI 7 PRO 350 |

8C/16T | Up to 5.0 / 2.0 GHz | 24 MB | Radeon 860M | 15-54W | 50 |

|

Ryzen AI 5 PRO 340 |

6C/12T | Up to 4.8 / 2.0 GHz | 22 MB | Radeon 840M | 15-54W | 50 |

第1弾の300から第2弾のMaxへは、主に内蔵GPUを強化しています。内蔵NPUは同等ですが、CPU+GPU+NPUのトータルAI処理性能は向上しています。

CPUとGPU強化は、従来AMD製品と同じです。但し、今回NPU単体性能が向上していない点を懸念しています。

AI PCアプリ共通実行の仕組み

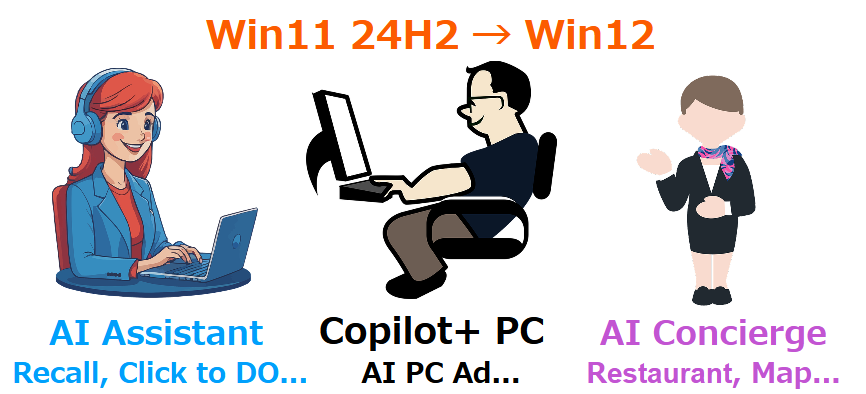

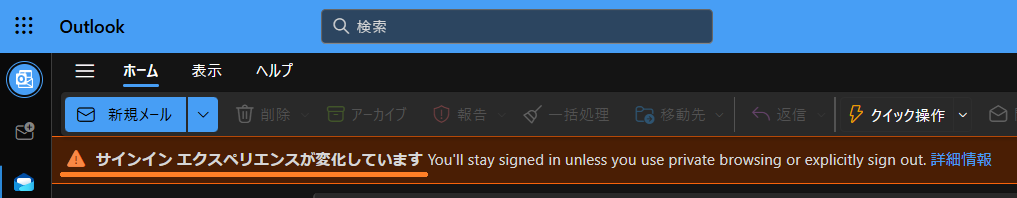

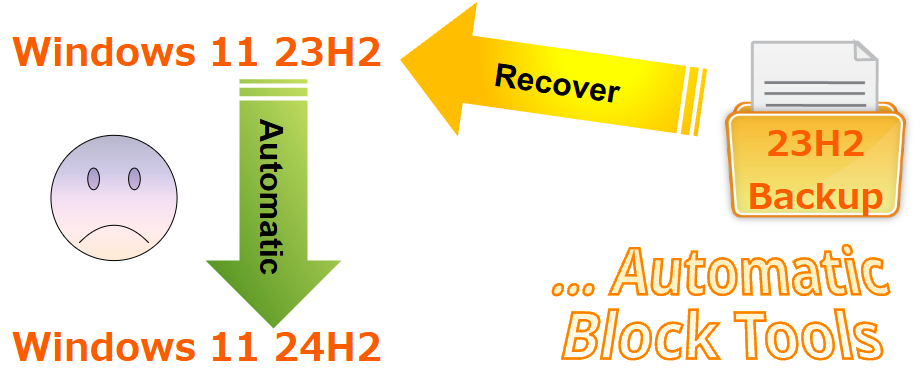

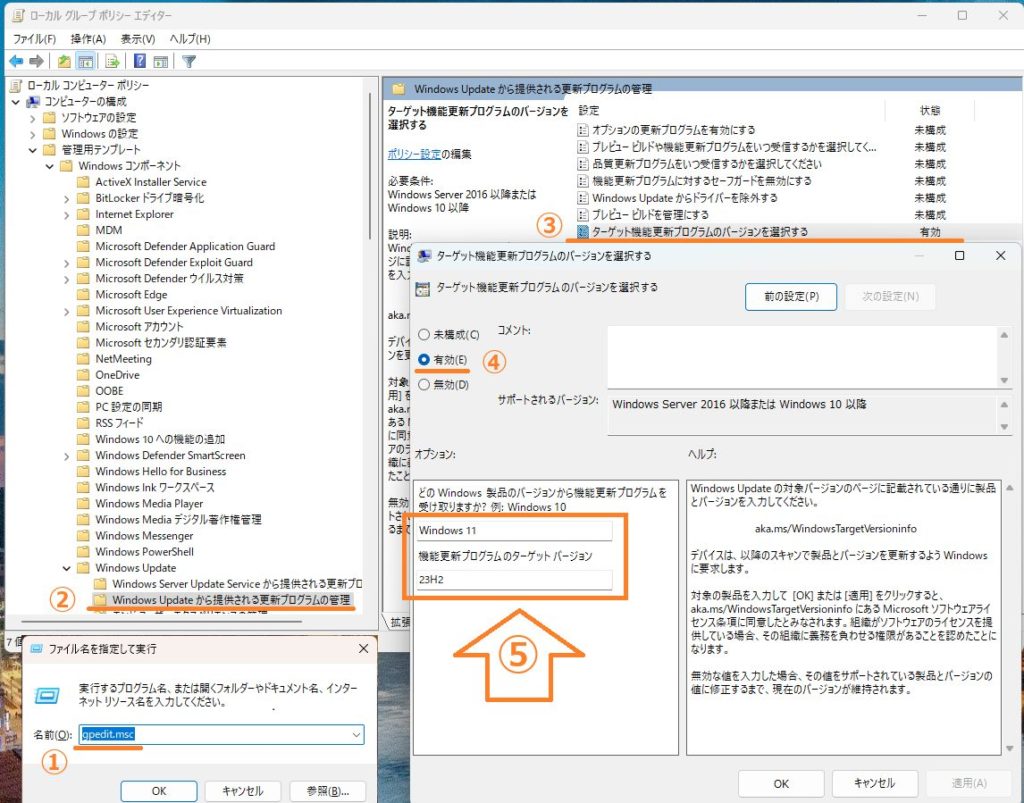

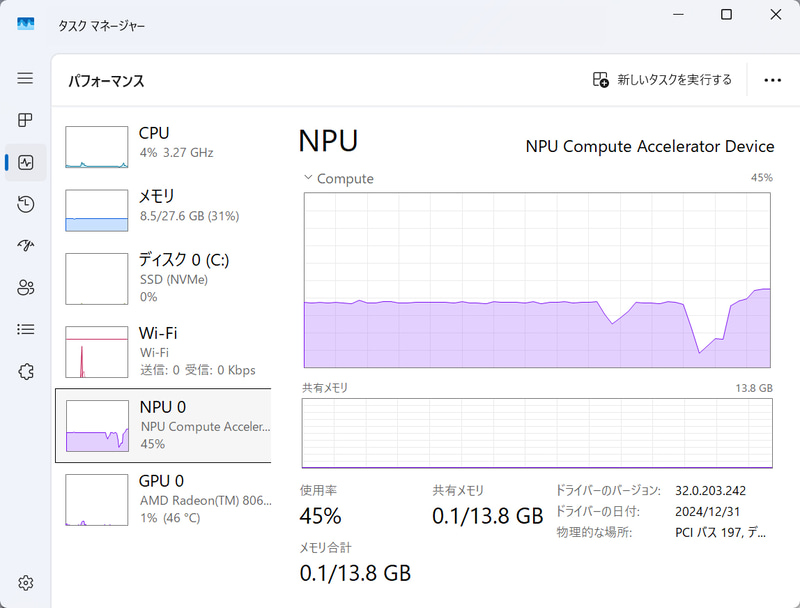

最新AI PCのNPU性能が、現状維持となった懸念記事が下記です。

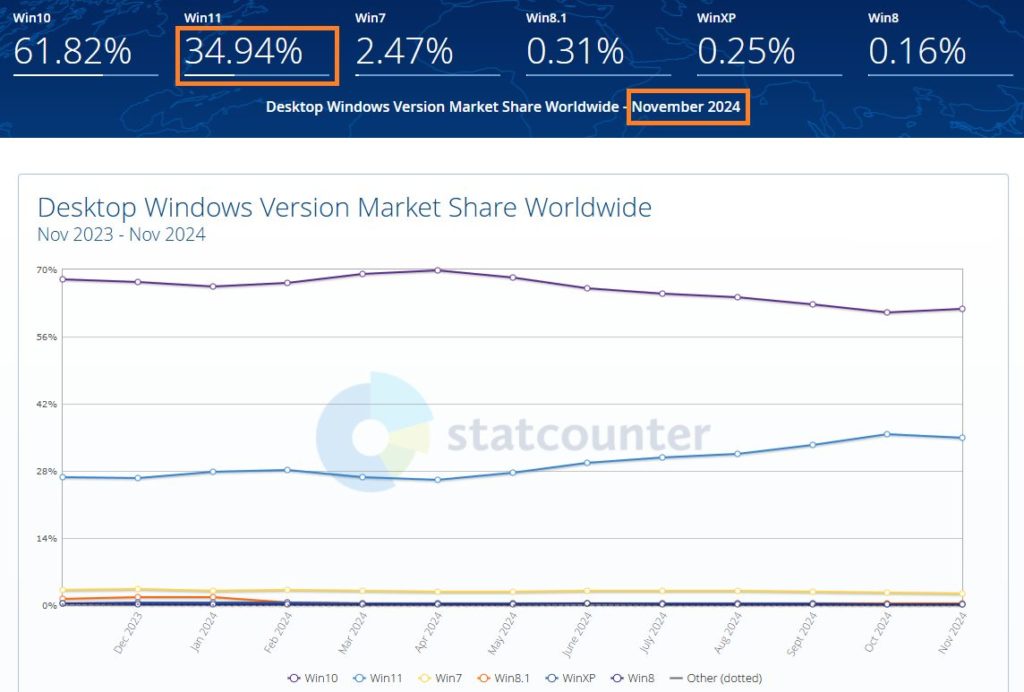

どちらも、現在Copilot+ PC準拠Qualcomm社Snapdragon CPU内蔵NPUで動作するAIアプリが、少ないことを指摘しています。

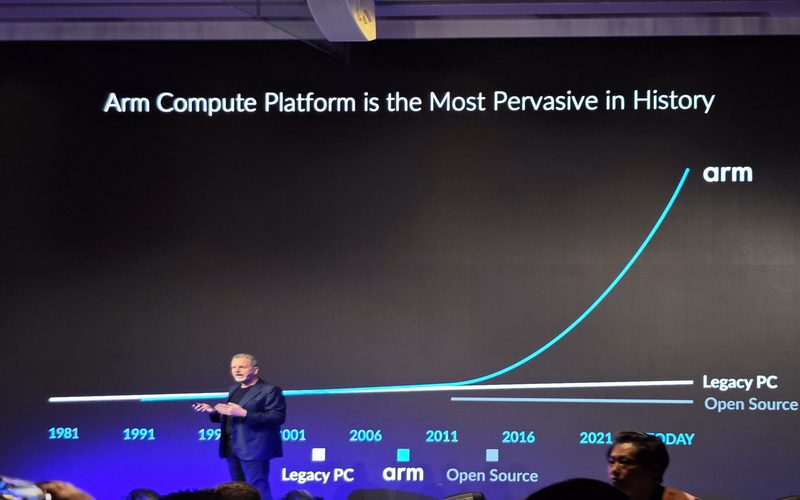

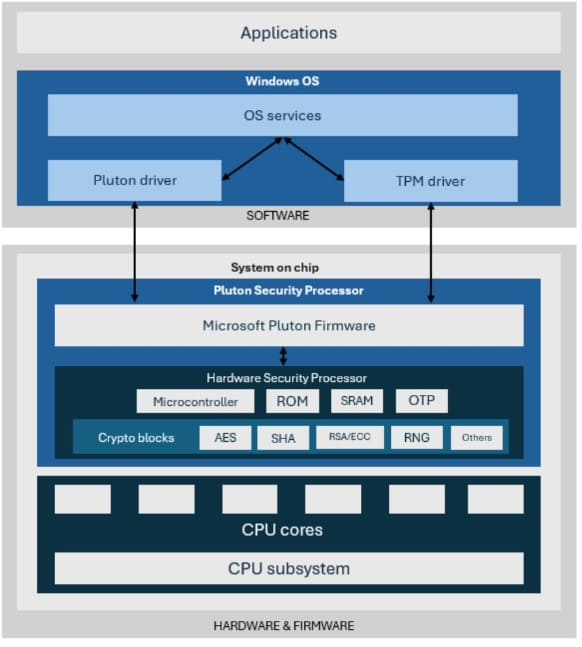

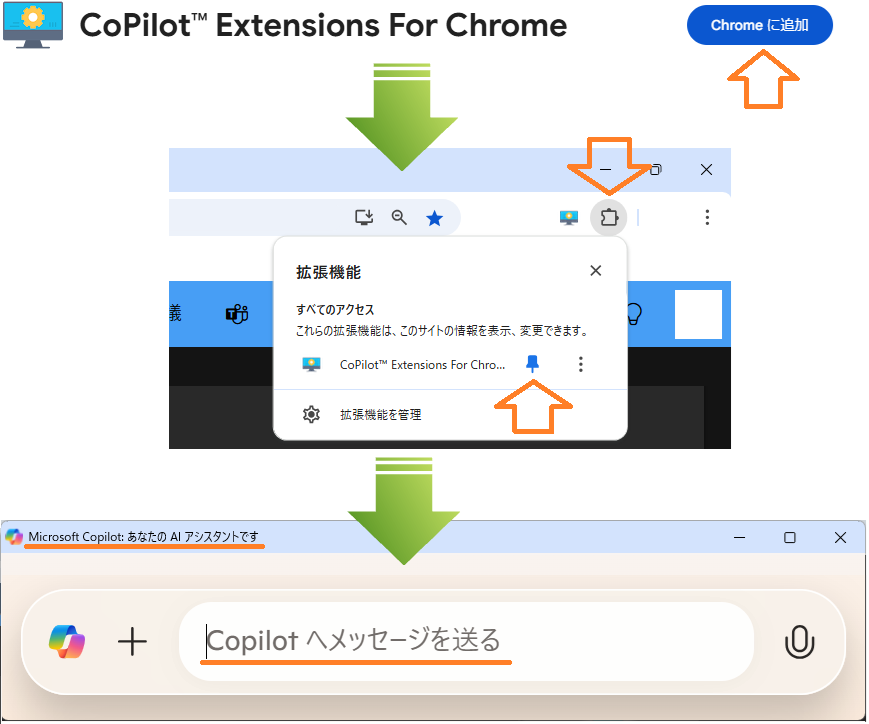

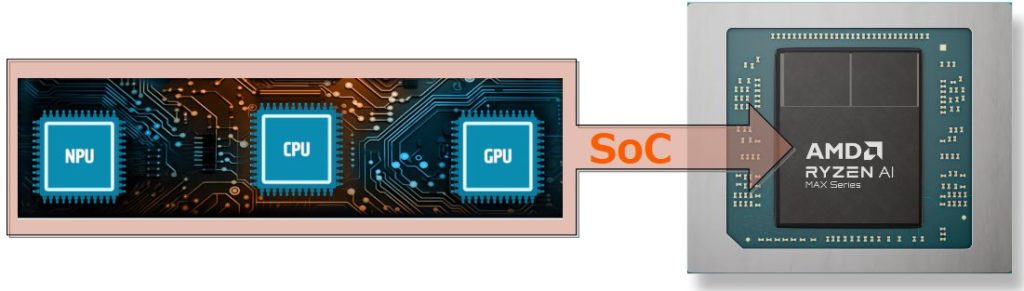

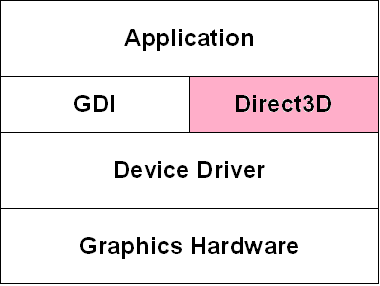

1は、NPU対応アプリでもNPU未使用の動作例が多々あり、その原因は、Intel/AMD/Qualcomm各社のNPUハードウェアが異なるためと分析しています。そしてこの対策に、GPU Direct3D相当のAIアプリを共通実行する仕組みを挙げています(GPU Direct3DはAfterword参照)。

つまり、NPUハードウェア差を吸収するAIアプリ共通実行の仕組みが現在無いため、各社Copilot+ PCで共に動作するAIアプリが少ないのです。当然、弊社前投稿のAIキラーアプリも現れません。

いわば、ローカルPCに高性能NPUを持っていても、宝の持ち腐れ状態です。

今回AMDが、NPU性能向上を図らなかったのは、AIアプリ共通実行の仕組みが無いこと、AIキラーアプリが無いこと、これらにより敢えてAI処理のNPU性能向上リスクや価格高騰は避けたのだと筆者は思います。

逆に、AI PC普及の鍵は、AIアプリ共通実行の仕組みだと言えそうです。

Summary:最新Ryzen AI MaxとNPU懸念記事

2025年1月発表のCopilot+ PC準拠AMD最新Ryzen AI Maxシリーズは、旧Ryzen AI 300シリーズのCPUとGPU強化版です。しかし、NPU性能は同じ50TOPSのままです。

AMDがNPU性能向上を避けた理由は、現在、AIアプリ共通実行の仕組みが無く、かつ、AIキラーアプリも無いためです。

今年10月のWin10/11 24H2サービス終了前までに、GPU Direct3D相当のIntel/AMD/Qualcomm各社NPUハードウェア差を吸収し、AI PCアプリが共通動作する仕組みは、最低限必要でしょう。これがAI PC普及の鍵です。

Afterword:GPU Direct3D役割

Direct3Dは、グラフィックアプリとグラフィックハードウェア間を抽象化し、ハードが異なってもアプリに対し同じAPIを提供する仕組み。機能的には同じGDI:Graphics Device Interfaceよりも高性能。Direct3Dのお陰で、PCが異なっても同じグラフィックアプリが動作。

本稿の標準AI PCアプリ共通動作の仕組みとは、このGPU Direct3DのNPU版です。

Afterword2:ミニPC CPU選択肢

最新Ryzen AI Max+ 395搭載ASUSゲーミングノートPC:ROG Flow Z13 (2025) GZ302(約38万円、OCuLink無し)は、コチラの記事で評価されています。

世代が古いCPU搭載が多いミニPCの場合は、同じNPU性能を持ち価格も安いRyzen AI 300シリーズの可搬性不要Pro無しモデル(前表の緑ライン)のRyzen AI 7 350を中心に弊社は選択しようかと考えています。