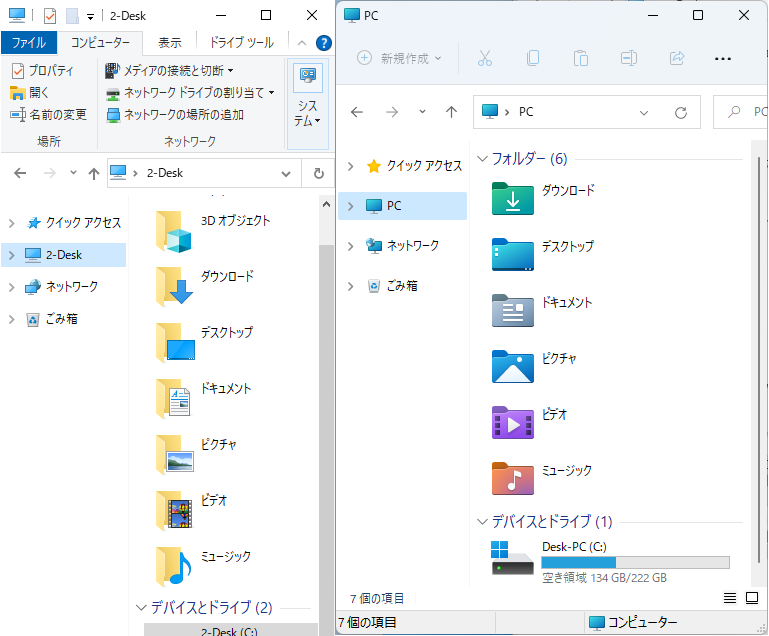

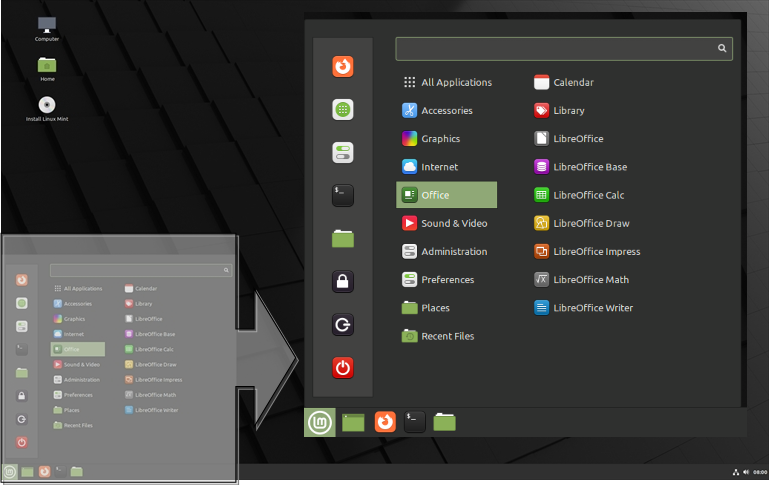

Linux Mint 21 CinnamonのGUI拡大図 Windows 11へアップグレードできないWindows 10 PCの代替OSに、Linux Mint がなぜ良いかを説明します。また、後半は、選択肢が非常に多い場合の選択方法を示します。

2年前のLinux Mintお勧め理由

2年前、次の2点からMintをお勧めしました。

① Linux MintとUbuntu比較 から(2020-08-21)Linux MintとWin10大型更新比較 から(2020-09-04)

Win10大型更新は、年2回から1回へ変わるなど投稿内容と現状が合わないものが出てきました。また、最新版Ubuntu 22.04 LTS 情報も多く出てきました。

そこで、2年間のMint使用経験から、Windows代替OSとしてMintをお勧めする理由をまとめます。

理由1:Windows 10スペックで快適動作

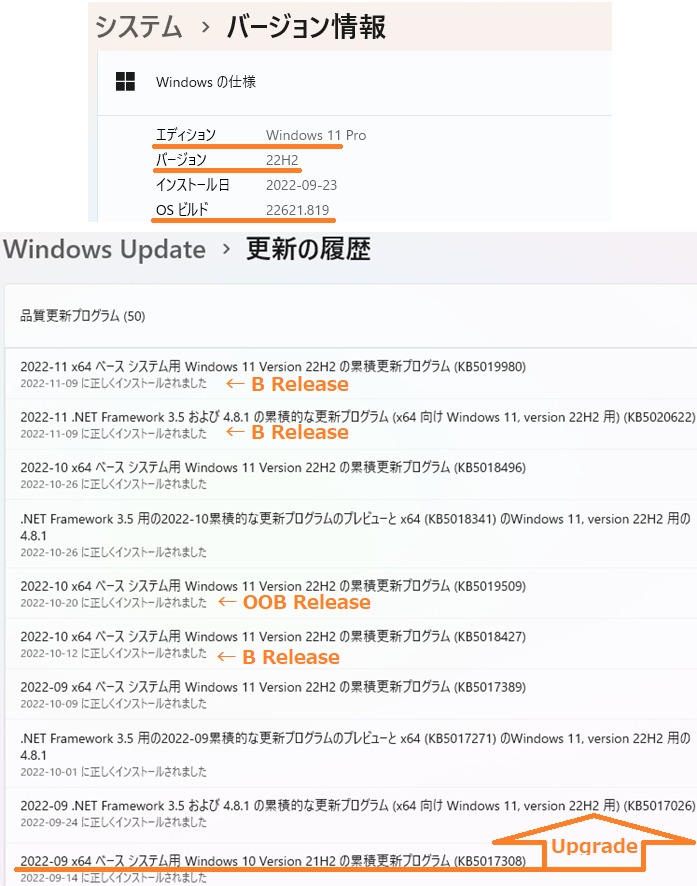

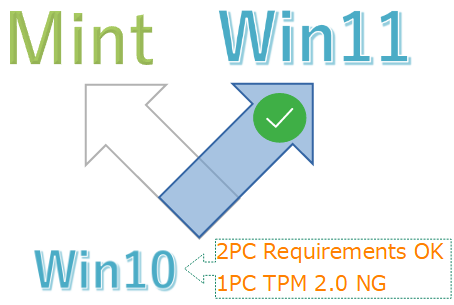

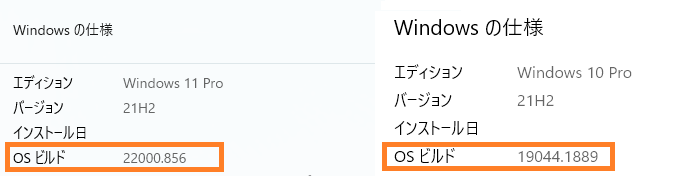

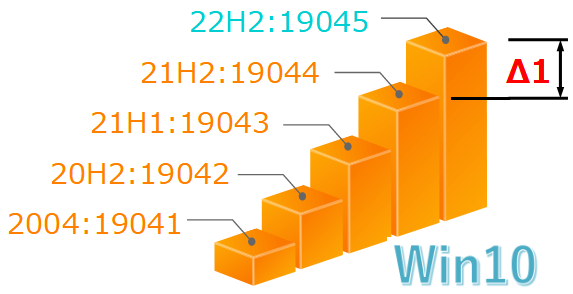

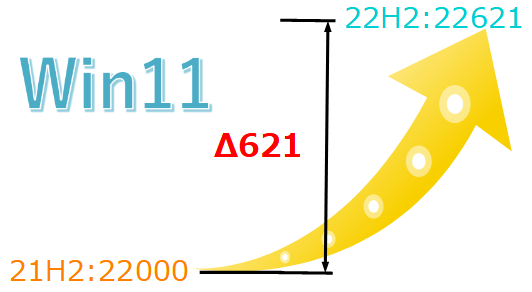

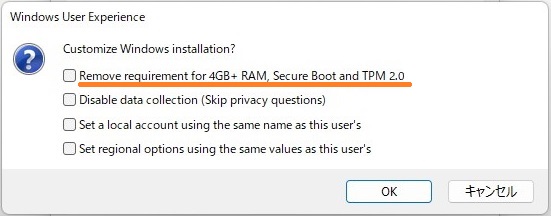

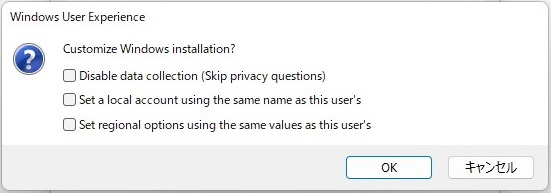

Win11アップグレード要件を満たさないWin10 PCを、無理やりWin11 21H2にしても問題なし、但し、次期Win11 22H2大型更新できるかが課題、これが前稿 の内容でした。

この課題は、11アップグレード要件未達PCを使い続ける限り避けられません。対処療法は、見つけるつもりです。

根本対策は、WindowsからLinux MintへのOS載せ替えです。Mint要求スペックは、Win10よりもかなり低いです。

・64bitプロセサMint 21 Cinnamon Edition – BETA Release 仕様より

つまり、Win10動作PCなら、現行のMint 20.3はもちろん、次期Mint 21でも快適に動作します。

理由2:Windows 10/11に近い操作性

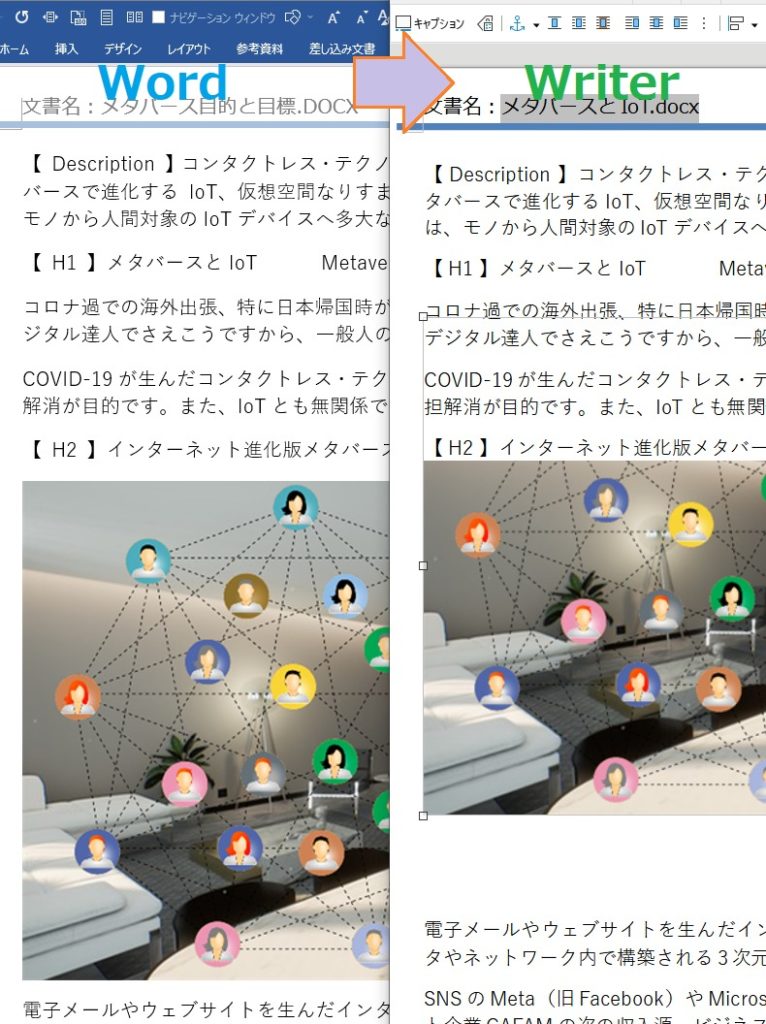

「Windowsユーザが親しみ易いLinuxディストリビューション」、これがLinux Mintを使って得た所感です。具体例を示します。

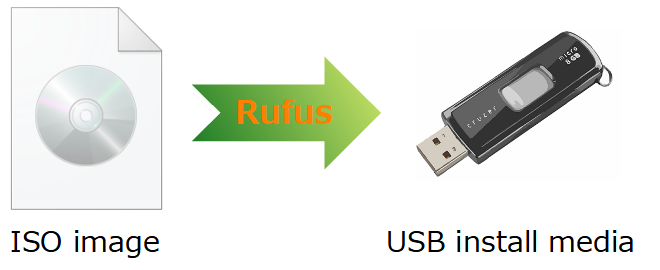

・USBから手軽にインストール でき、お試し利用も可能(日本語環境も同時インストール)

つまり、お試しインストール直後から、Windowsと殆ど同じ感覚でPC操作ができます。OS乗換を意識せず、Windows操作経験をそのまま活かしたLinux Mint操作ができるのが最大の特徴です。

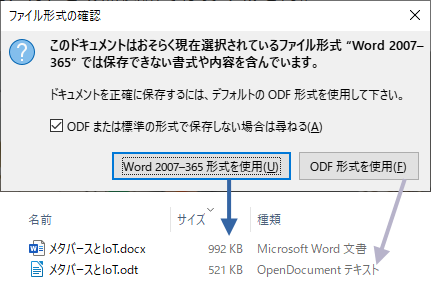

LibreOfficeが使えれば、資料作成なども直ぐに開始できます。しかも、Mintをインストールする前に、実機で試せます。「MintがWindowsからの移設」を目的の1つとしているからだと思います。

数多いLinuxディストリビューションのベンチマーク

Linux Mintお勧めの理由 Linuxディストリビューションには、Mintの他にもUbuntu、Debianなど多くの種類があります。それぞれに特徴があり、ユーザ数が多く、ネット情報も多いのがUbuntuとDebianです。

但し、UbuntuやDebianは、Linux初心者には「しきい」が高いと思います。例えば、日本語環境やGUIの追加インストールが前提で、使え始める前に多少の手間が掛かります。この追加段階で失敗リスクもあります。

Windowsと同様、失敗などに対応できるOS利用経験があれば、UbuntuやDebianでも問題はありません。Mintは即利用重視、UbuntuやDebianは環境構築重視です。

多くのネット情報は、失敗やトラブル発生時には役立ちます。しかし、OSは安定動作が必然、本来は「トラブル無しの影の存在」のハズです。

マルチプラットフォームアプリケーションが多くなった現在、主役はアプリです。筆者は、MCU開発ツールと資料作成ツールのLibreOfficeが快適に動けば、OSに求めるのは安定性とセキュリティです。

Mintを使っていれば、そのうち不満箇所が出てきます。その時に、UbuntuやDebianの特徴が理解できるハズです。つまり、自分にとってLinuxの何が重要で、何を重視するかがより明確になる訳です。これが、ベンチマーク(水準点、基準)です。

Windowsの好みが個人個人で異なるように、Linuxベンチマークも個人で異なります。

先ずはMintを使ってLinuxベンチマークを持ち、次の段階で、数多いLinuxディストリビューションから要求ベンチマークに合うUbuntu、Debianなどを選べば良いと思います。

まとめ:Linux Mint選択理由

理由1:Windows 10スペックで快適動作

どちらも2年間利用した筆者Linuxベンチマークによる評価です。Mintは、安定指向OSなので、トラブルも無く、大型更新なども成功しています。MCU開発ツールやLibreOfficeも動作します。

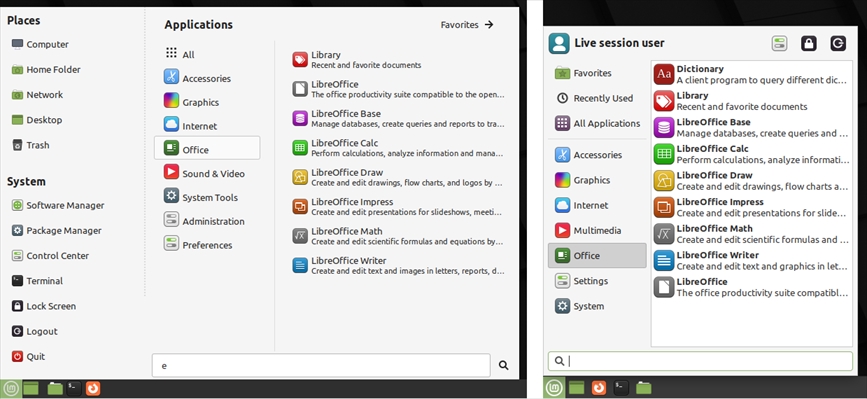

Mintには、高機能な方からCinnamon 、MATE 、Xfce の3種類のGUIがあります(筆者はMATE利用中)。USBお試しインストール(正式名はLive Boot )でお好みのGUIが試せます。掲載図は、英語版GUIの抜粋ですが、雰囲気は判ると思います。

Linux Mint 21 MATE(左)と Xfce(右)のGUI拡大図 選択肢が多い時の選択方法

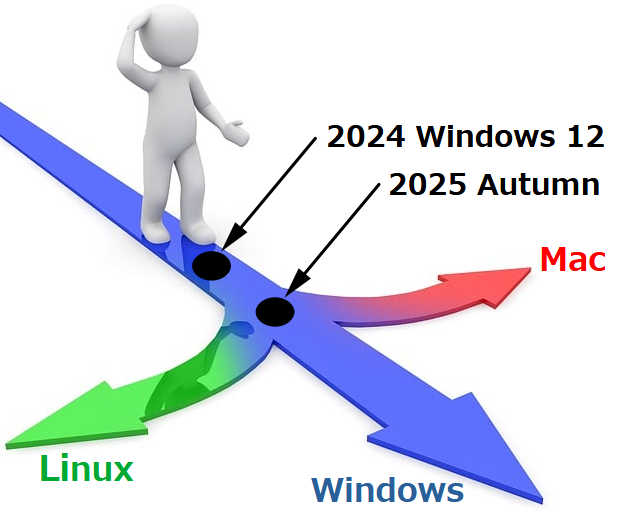

選択肢が多いと選びにくいということもあります。

例えば、Linuxディストリビューションや新しいWindows 11ノートPC選びなどです。ブログ読者から多くのベンダMCUからどれが良いですか、などのご質問を頂くこともあります。※この時は、「高性能汎用MCUをお勧め」しています。

このように選択肢が多い時の対策が、ベンチマーク(基準)設定です。

基準があって、その基準より上か下かを判断すれば、選択肢は、おのずと絞られてきます。問題は、ベンチマークは何かです。同僚や先輩にベンチマークを聞くのも1つの方法です。

重要なことは、ベンチマークの上か下かの判断をご自分で行うことです。

選択肢が多い時の選択方法 この判断も他人に任せると、それは他人の選択肢をそのまま利用したことになります。逆に、ベンチマークそのものは、最初は、適当に選んでも良いと思います。

とりあえずベンチマークを設定し、上下判断を行っているうちに、自分にとって本当のベンチマークが明確になってきます。複数ベンチマークでも同様です。

ベンチマークは、判断結果で変わるものです。ベンチマーク設定よりも、上下判断にこだわっていれば、多くの選択肢からご自分に合った選択ができます。