Windows 12 GUI(予想)をYouTubeで見つけたので紹介します。このGUIで、かつ、対話型AIやAI検索も組込み済みのOSなら、Win12人気も上がる気がします。

旅行や休暇、色々な盆休み計画があると思います。気分転換にいかがでしょうか?

Meet Windows 12 (Concept)、2:12

Meet Windows 12 X concept、2:21

OS更新プログラム配布

さて、Windows 10は、現行Win10 22H2が最終バージョンです。つまり、Win10サポート終了の2025年10月14日まで新な機能追加はありません。

従って、月例第2火曜の更新プログラム配布:Bリリースは、セキュリティ更新が主な内容になります(日本は時差で水曜早朝配布、以下同じ)。

また、現行Windows 11 22H2の2023年版、Win11 23H2も22H2からの小規模な更新が予定されています(関連投稿:Win11/10の2025年秋)

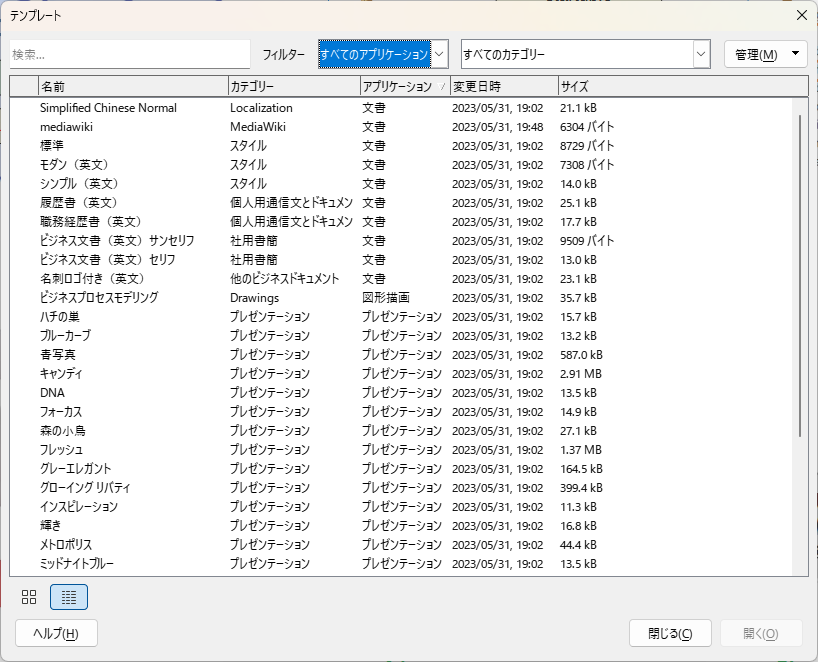

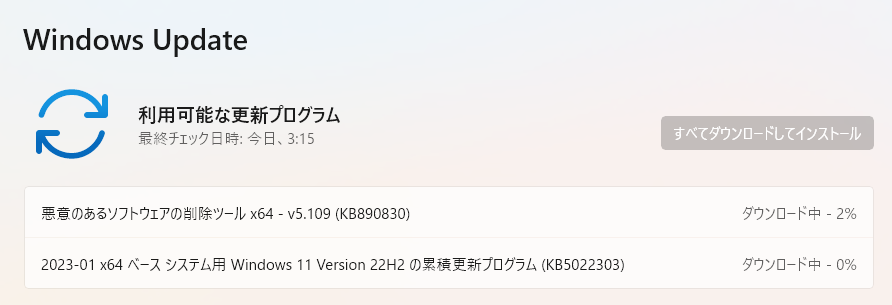

これらWin11/10更新プログラム配布方法が、今年4月から新しくなりました。簡単に言うと、カレンダ2/4週火曜の月2回更新プログラムが配布されます。

新しいWin11/10更新プログラムは、インストール必須の第2火曜配布に加え、第4火曜にオプショナルな更新プログラムを配布します。オプショナルと言っても、次月の第2火曜配布プログラムの先行配布も兼ねています。

従って、筆者は、第4火曜配布プログラムも配布後、即インストールします。第4火曜配布プログラムを直ちにOSへインストールするには、下記「オン設定」が必要です。

これで、常に最新のOS更新プログラムがPCへ適用されます。

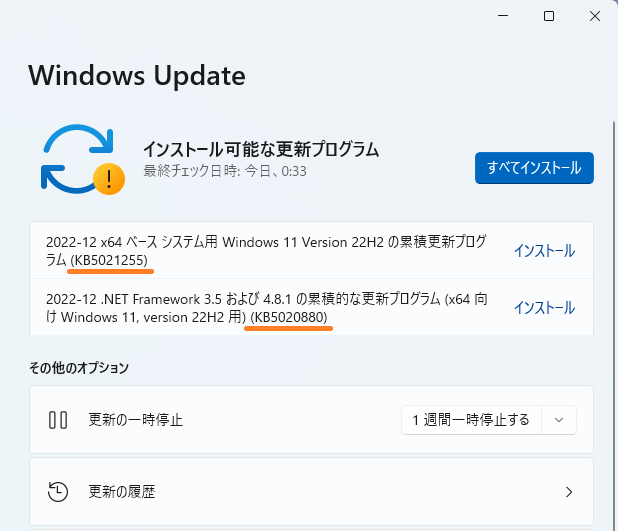

このオン設定メリットは、Windows UpdateでOSの最新状態が判る点です。例えば、2/4火曜以外の不定期セキュリティプログラムなどが配布された場合には、インストール前の配布プログラムが表示されます。

配布プログラムの手動インストールで「常に最新OS状態」にできます。

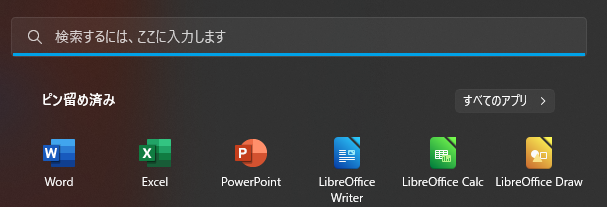

OS以外の更新プログラム配布

OS以外の更新プログラムは、上図の「詳細オプション」をクリック後、下図「オプションの更新プログラム」に示されます。

例えば、GPU:Graphics Processing Unitやサウンドのドライバ更新などは、更新プログラムの個数が表示されます。ここが「0利用可能」なら何もしなくてもOK、つまり、OS以外も最新状態です。

しかし、0以外の時は、>をクリックし、対象デバイスの更新プログラムインストールをお勧めします。

なお、弊社Win11 PCは、本稿で示したOSとOS以外の更新方法で、過去更新トラブルの発生などはありません。更新トラブルを懸念される方は、更新前のPCバックアップで対処しましょう。

悪しきWin11更新GUI

スタート>設定>Windows Updateと操作し、前章までに示した方法でOSとOS以外の更新プログラムをインストール、その結果PCを最新状態に保つことができるWin11 GUIが良く出来ているとは言えません。

各種脅威からPCを守るには、更新プログラムを適用し、常に最新ソフトウェア状態にすることは最低条件です。

この最低条件を簡単にクリアできる新しいWin12 GUIを希望します。

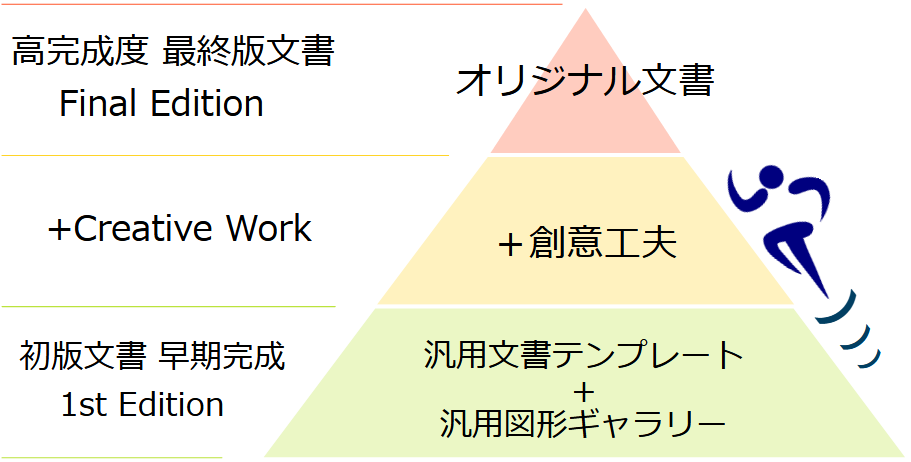

Summary:休暇前PC更新

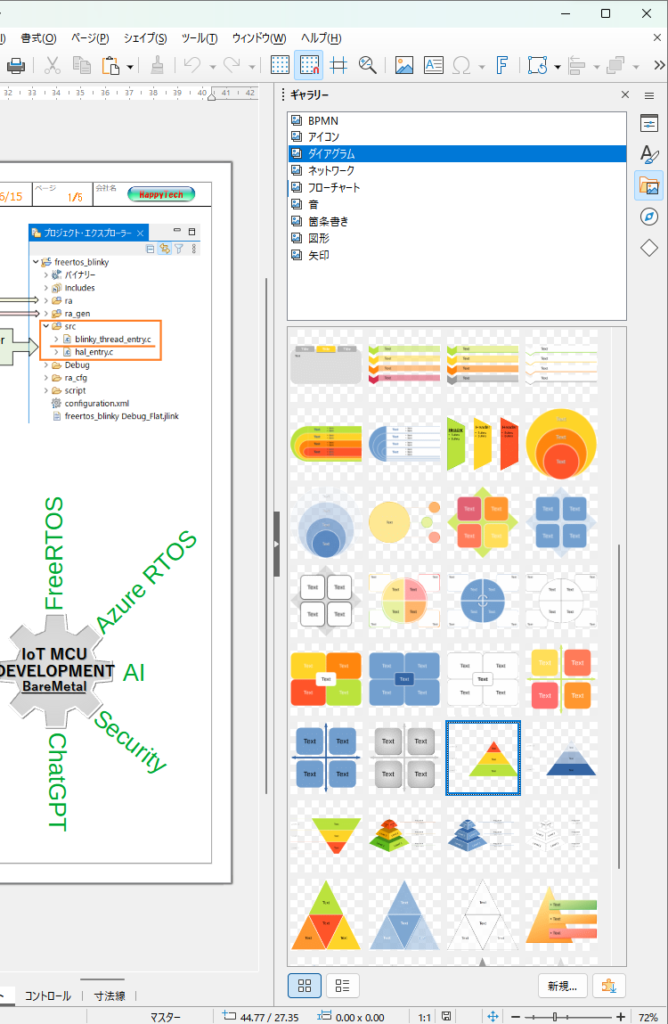

盆休み、長期休暇です。MCU開発基盤であるPCを様々な脅威に対して強固にし、休み明け開発支障を防ぐ対策として、OS:Win11/10とOS以外:GPUデバイスドライバなどを最新ソフトウェア状態へ更新する方法を示しました。

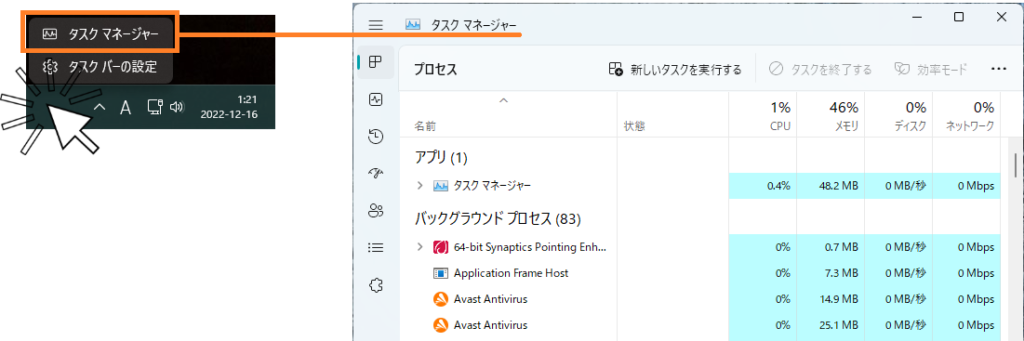

もちろん、お使いのPCセキュリティ対策ソフトとウイルス定義も最新版へ更新することも必要です。