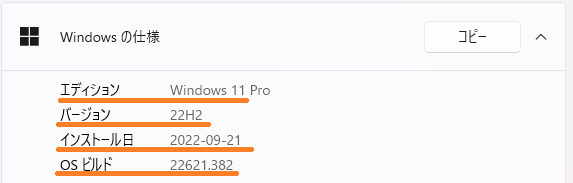

本稿は、Windows 11 22H2大型更新成功の速報です。

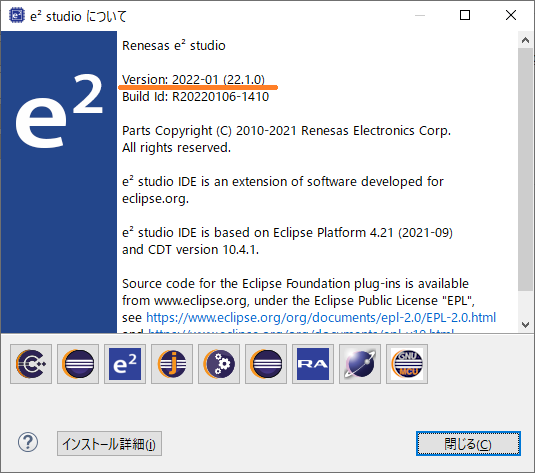

日本時間2022年9月21日、Microsoftは、Windows 11 22H2大型更新を一般公開しました。Windows 11初の大型更新です。弊社先行Win11は、Rufus 3.20を使い今回の大型更新に成功し、正常動作中です。

Win11 21H2 → 22H2

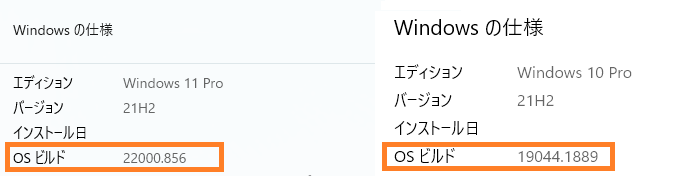

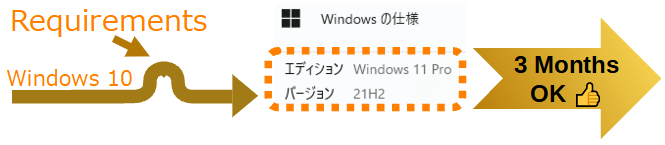

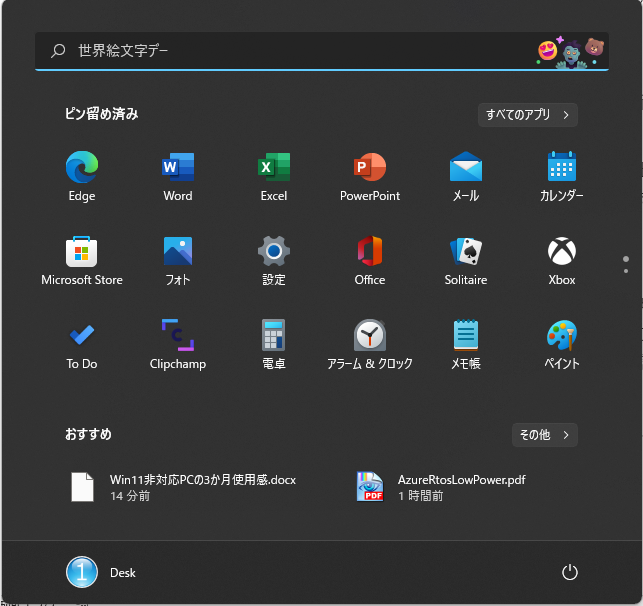

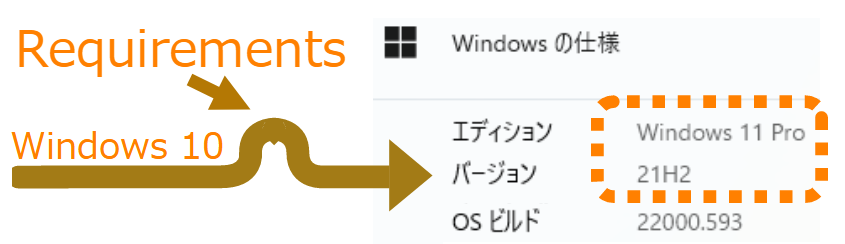

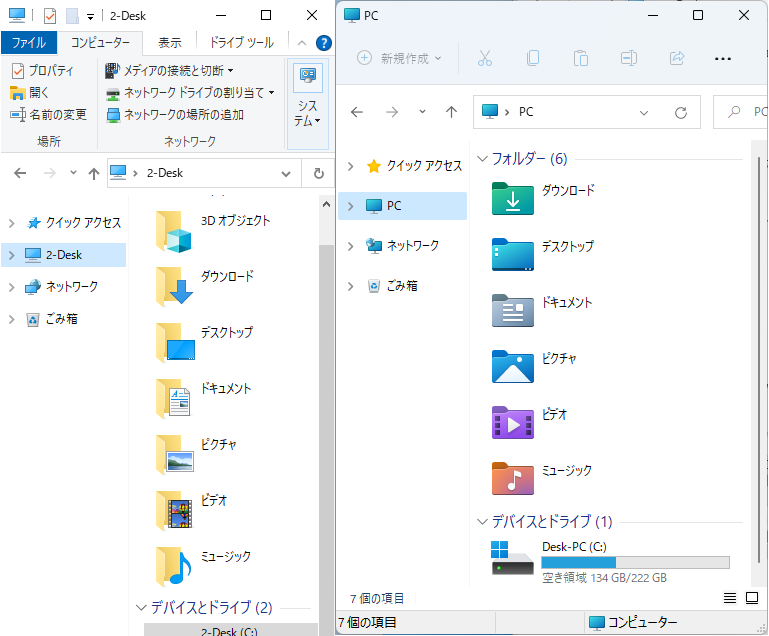

先行Win11 21H2は、TPM 2.0アップグレード要件のみを満たさないWindows 10 21H2 PCでした。

このPCを今年4月15日、Win10アプリケーションとデータ維持のまま、Rufus 3.18を使ってWin11 21H1へ無理やりアップグレードし、Win11として使えるかを3か月間評価しました。

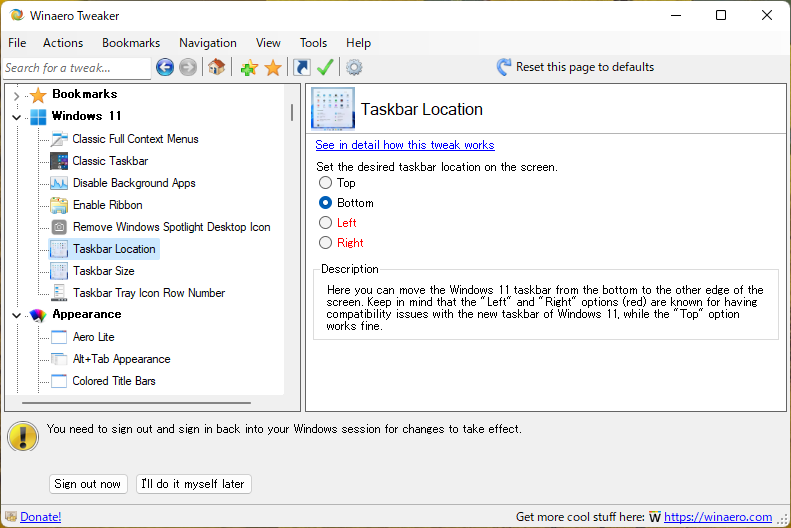

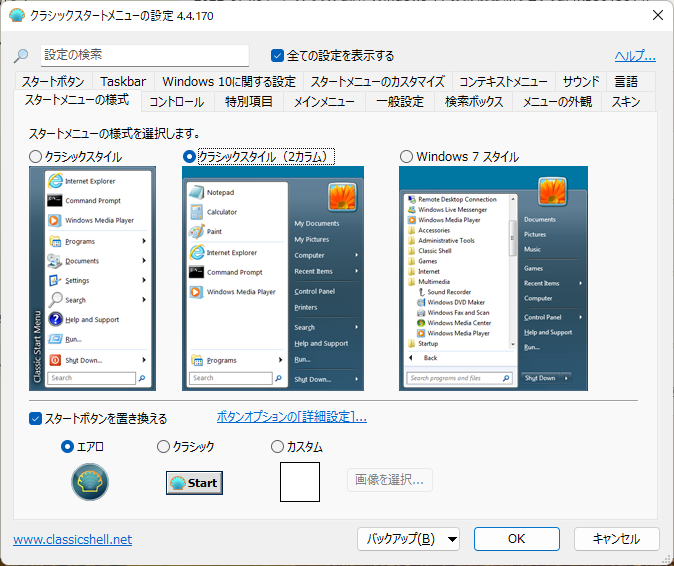

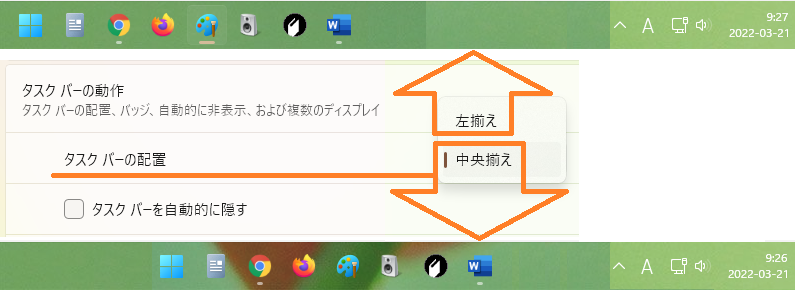

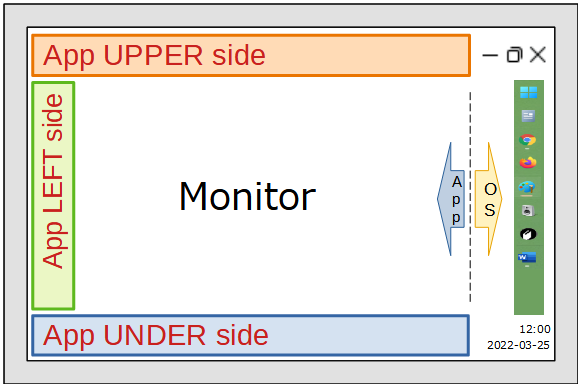

結果は、タスクバー位置に不満が残るものの、GUIカスタマイズツール利用で使用感をかなり改善でき、Win11運用に問題はありません。

残る課題は、このTPM要件未達Win11 21H2が、22H2へ大型更新できるか否かでした。本稿で、この課題も解決しました。

※先行Win11詳細やRufusの使い方は、本稿末の関連投稿リンク参照。

Rufus利用Windows 11 22H2更新方法

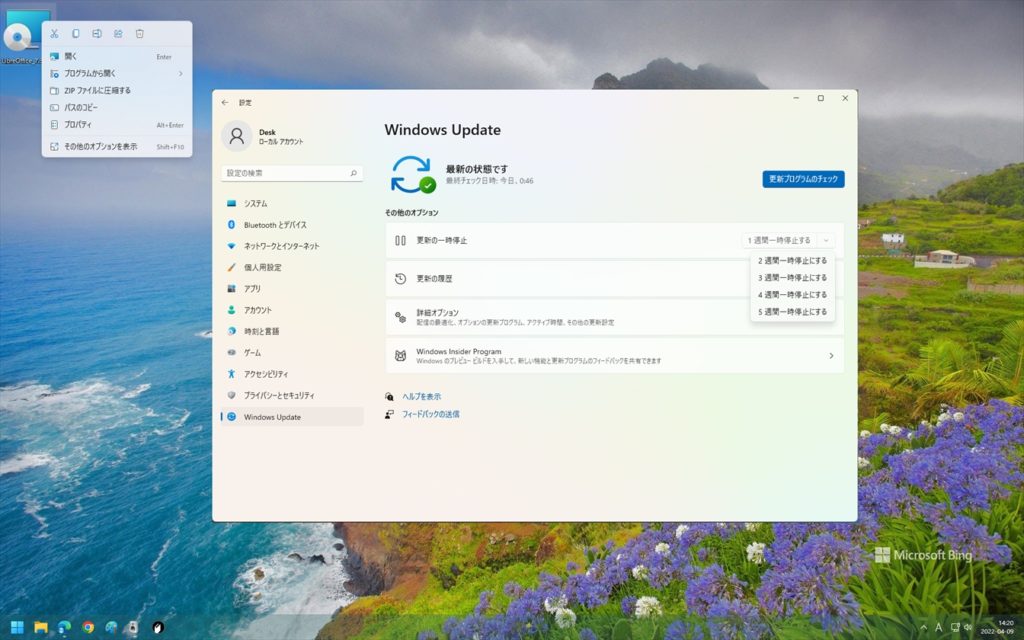

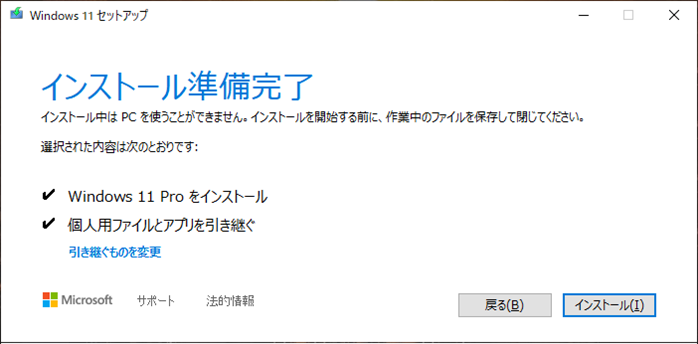

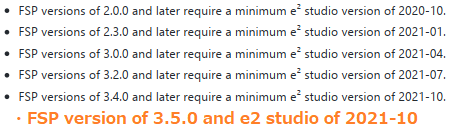

最新版Rufus 3.20利用のWin11 21H2から22H2手動大型更新手順が下記です。

| Windows 11 22H2手動大型更新手順 | |

| 準備 | ①21H2バックアップ(更新失敗リカバリ対策) ②22H2インストールメディアダウンロード ③Rufusで22H2インストールUSB作成 |

| 更新 | ①21H2起動状態でインストールUSB setup実行 ②Rufusダイアログに従い数回クリック ③22H2大型更新完了 |

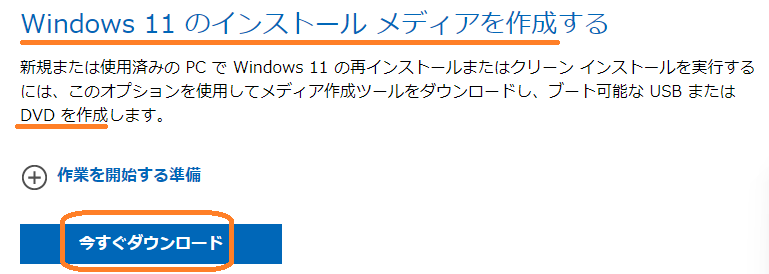

注意点は、準備②ダウンロードです。Windowsインストールメディア作成からダウンロードする点、DVD作成を選ぶ点です。

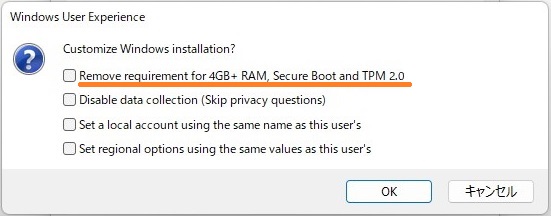

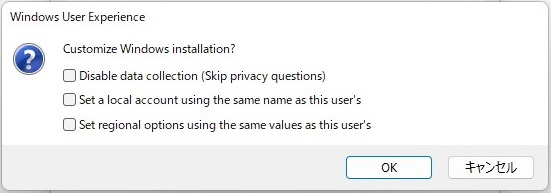

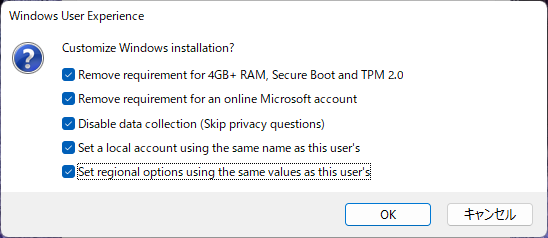

ダウンロード後、MediaCreationToolの代わりに③Rufusを使ってインストールUSBを作成します。USB作成時のWin11インストールスキップ項目は、全項目にチェックを入れました。

このチェック設定は、お好みで変えてください。全チェックを外すと、MediaCreationTool利用インストールと同じになります。アップグレード要件を満たすPCなら、全チェックを外しても良いでしょう。

また、手動更新のメリットは、ユーザの好きなタイミングで大型更新が開始できることです。

まとめ:Windows 11 22H2大型更新成功速報

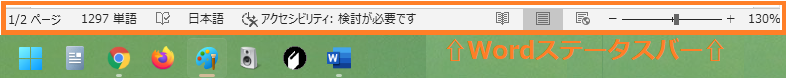

Rufus 3.20を利用したTPM要件未達Windows 11 21H2の22H2大型更新に成功しました。Win11初の大型更新も、MediaCreationToolの代わりにRufus を使えば問題なく成功し、正常動作します。

ポイントは、インストール条件が厳しいMicrosoftツール:MediaCreationToolの代わりに、Rufus を使う点です。

今回の成功が、将来も続くかは不明です。しかし、「強力ツール:Rufusのおかげで、多くの要件未達Win10 PC延命が可能」となりました。本Win11 22H2状況は、適宜ブログでレポートします。

弊社残りの2PCは、どちらも厳しいMicrosoft公式Win11アップグレード要件を満たします。本稿の結果、弊社3PC全てをWin11運用できる目途が立ちました。

Windows 11 22H2新しい追加機能は、コチラの記事などを参照ください。

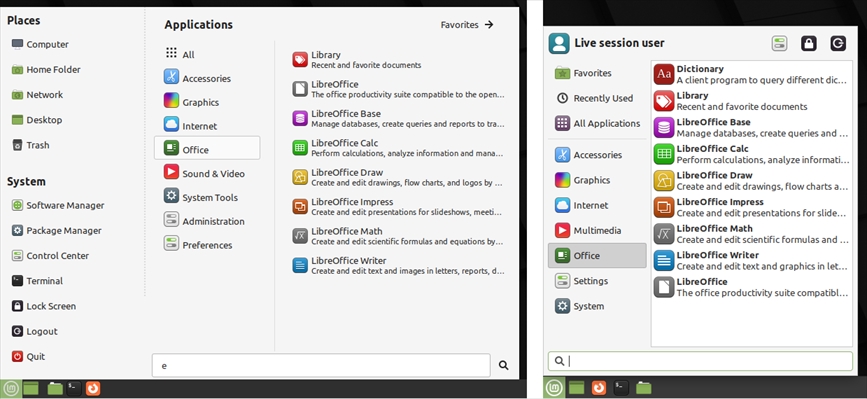

あとがき:Windows 11かLinux Mint

正式なWin11アップグレード要件を満たさないPCは、機能追加の少ないWin10のまま2025年10月まで使い続けるか、または、Linux Mintなどの別OSへ載せ替えるかの2択です。Win10サポート終了の2025年10月以降は、別OS搭載かPC廃棄の運命です。

アップグレード要件を満たす/満たさないに関わらずWin10の次期OSとして、先行Win11とLinux Mintの両方を試行した結果、Win11アップグレード運用の可能性が高まりました。理由は、本稿の結果、筆者のWin利用経験が長いこと、ブログ読者にWinユーザ数が圧倒的に多いことの3つです。

ちょっとしたトラブルや不具合の前兆のようなものが、PCには発生します。その発生の検出と対応に長い利用経験が活きます。Linuxの場合、筆者はこの検出の勘が未熟なため、動作異常に至った時は、正常状態へリカバリするよりも簡単な再インストールを活用しました。

Mintは、Winに比べユーザ追加アプリを含む再インストールが簡単な点も、本試行の収穫です。

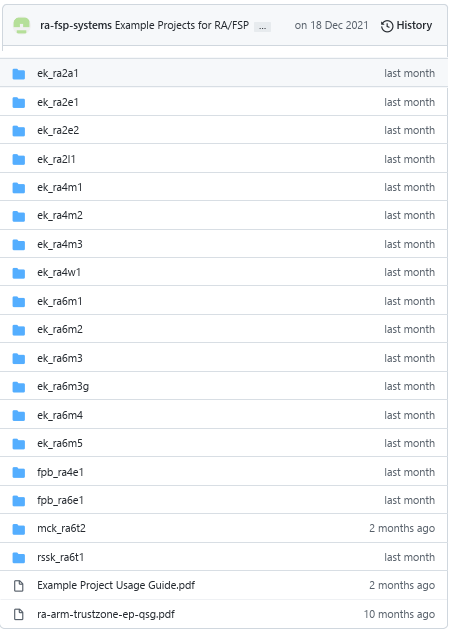

PCの主要アプリケーションは、マルチプラットフォーム化が進行中です。各ベンダのMCU開発ツールもまた、Win/Linux/Mac対応済みですので、OS依存性はありません。

PC OSは、以上の状況です。アップグレード要件未達PCをWin11にするか、あるいは、Linux Mintにするかの最終決定は、2025年10月の予定です。但し、複数PC運用の都合上、現実解としてはWin11になりそうです。

関連投稿リンク

- TPM2.0要件未達PCのWin11 21H2強制アップグレード方法

- Rufusの使い方

- 強制アップグレードWin11 21H2の3ヶ月使用感

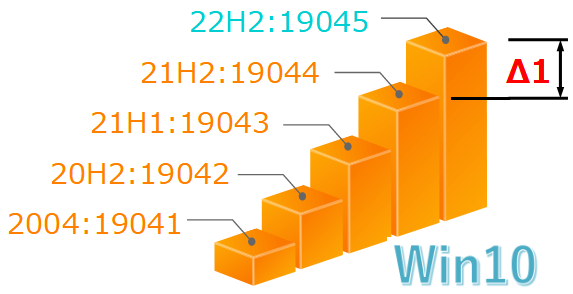

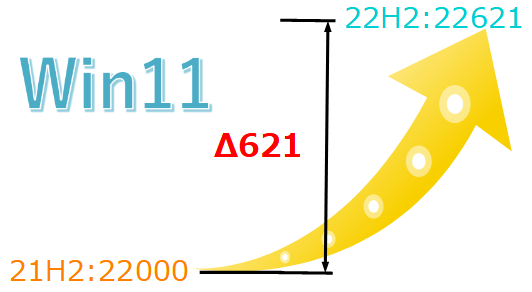

- ビルド番号差から推測するWin10とWin11機能更新内容

- Win11タスクバー位置考察

- Windows代替としてLinux Mintお勧め理由