同じAMD社AI CPUのRyzen AI Max+ 395搭載ノートPCとミニPCを比較し、得失をまとめました。次期AI PC製品選択の参考になれば幸いです。

比較AI PC概要

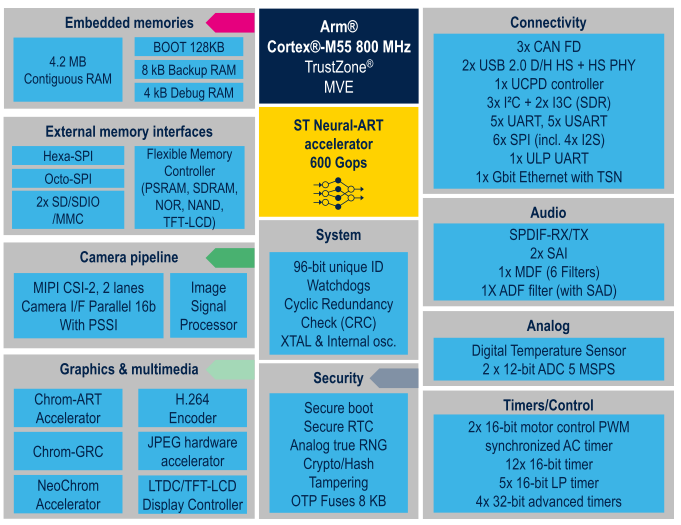

Ryzen AI Max+ 395は、CPU/GPU/NPUをSoC化し、投稿時AMD社で最も高性能なAI CPUです。

| AMD AI CPU | Cores / Threads |

Boost2 / Base Frequency |

Cache | Graphics Model | TDP | NPU TOPS |

| Ryzen AI Max+ 395 | 16C/32T | Up to 5.1 / 3.0 GHz | 80MB | Radeon 8060S | 45-120W | 50 |

このAI CPUをノートPCとミニPCへ製品化したのが本稿の比較対象です。ノートPCは、HP社 ZBook Ultra G1a、ミニPCは、前投稿GMKtec社EVO-X2で、下記概要です。

| 比較AI PC | RAM容量/速度 | SSD容量/速度 | 製品特徴 | 5/22参考価格 |

| ZBook Ultra G1a (ノートAI PC) |

64GB/8000Mbps | 1TB/PCIe-4×4 | 14インチ1920×1200液晶 | ¥619,300~ |

| 128GB/8000Mbps | 2TB/PCIe-4×4 | ¥739,200~ | ||

| EVO-X2 (ミニAI PC) |

64GB/8000Mbps | 1TB/PCIe-4×4 | DeepSeek-R1:32Bサポート | ¥319,900 |

| 128GB/8000Mbps | 2TB/PCIe-4×4 | DeepSeek-R1:32Bサポート DeepSeek-R1:70Bサポート Lama 4:109Bサポート |

¥393,990 |

プロセサCPU/GPU/NPU、搭載RAM、SSDは同一仕様で比較します。従って、ノートPCとミニPCのエッジAI PC基本性能は、同じと考えて良いと思います。

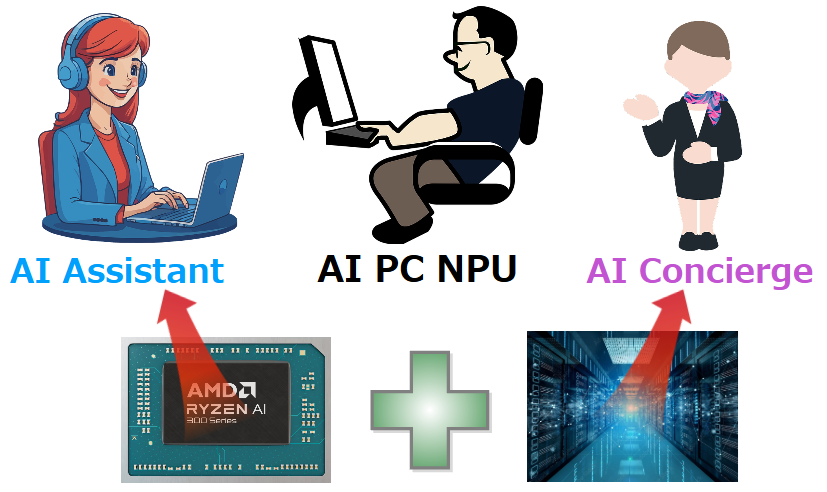

また、前投稿同様、ローカルLLMをインストールし、パーソナルAIアシスタント構築をAI PCの前提条件とします。今後様々な開発に、エッジAIエージェントは必須と筆者が考えるからです。

※ローカルLLM構築方法は前投稿、LLMサポートAI PC要件は、関連投稿Afterwordを参照。

ノートPC:ZBook Ultra G1a

ミニPCと比較のため、64GB/128GB RAM仕様を前章で表記しましたが、16/32GB RAMやOLEDパネルなど豊富な選択バリエーションがあります。このクラスのノートPCは、CADやクリエイター向けモバイル・ワークステーション(WS)に分類されおり、カスタマイズ性も高いため参考価格は、最低価格~と表記しています。

コチラに128GB製品記事(2025年5月19日、インプレス)があります。要約が下記です。

- PCMark 10や3DMarkスコアが高く、特にAIやGPUで優れた性能

- AI画像生成やLLM動作にも適し、内蔵GPUはGeForce RTX 3050やRTX 3060に匹敵

- 約8.1時間駆動のバッテリ性能

- 付属ACアダプタは、140W

- 薄型・軽量:312×215×9.2、(前部)13.2、(後部)18.4mm、1.57kg

1と2は、Ryzen AI Max+ 395性能の高さを示しています。3、4、5は、モバイルWS製品の良さを示し、特にバッテリ駆動時間の8時間越えは、高性能WSではきわだつ長さです。Ryzen AI Max+ 395の電力効率が良いためでしょう。

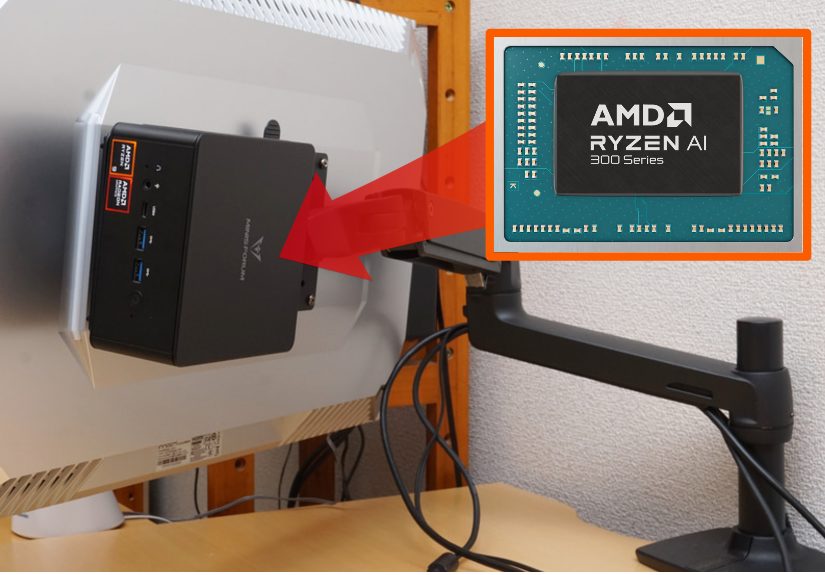

ミニPC:EVO-X2

ミニPCは、ノートPCからモニタと内蔵バッテリ、キーボードなどを外し、低価格化と小型筐体化したPCです。ノートPCでは困難なSSD追加などの仕様拡張性を持つものもあります。

コチラに製品の簡単な紹介記事(2025年5月1日、ITmedia)があります。詳細評価はありませんが、前章1と2は、同じ制御系ですので成立つと思います。

注目すべきは、同じ性能を持つノートPCとのミニPC本体価格差です。

本稿の場合、¥319,900/¥619,300、または、¥393,990/¥739,200と、40%以上ミニPC本体が安いことが判ります(販売価格は、変動が激しいことに注意)。

目安として、同一性能ノートPCより30~40%低価格でミニPC本体が取得できます。もちろん、ミニPCは、外付けモニタやキーボードなども必要ですので、トータルシステム価格は同程度かもしれません。

Summary:Ryzen AI Max+ 395 ノートPCとミニPC比較

同じRyzen AI Max+ 395搭載ノートPC:HP社ZBook Ultra G1aとミニPC:GMKtec社EVO-X2を比較した結果、下記が判りました。

- ミニPC本体価格は、同一性能ノートPC比、30~40%安価

- AI Max+ 395搭載AI PCは、AI画像生成やLLM動作に適す

- AI Max+ 395内蔵GPUは、GeForce RTX 3050やRTX 3060に匹敵

- ノートPC:ZBook Ultra G1aは、バッテリ駆動8時間以上の薄型・軽量の高性能AI WS

- ミニPC:EVO-X2は、SSD拡張スロットが1つある

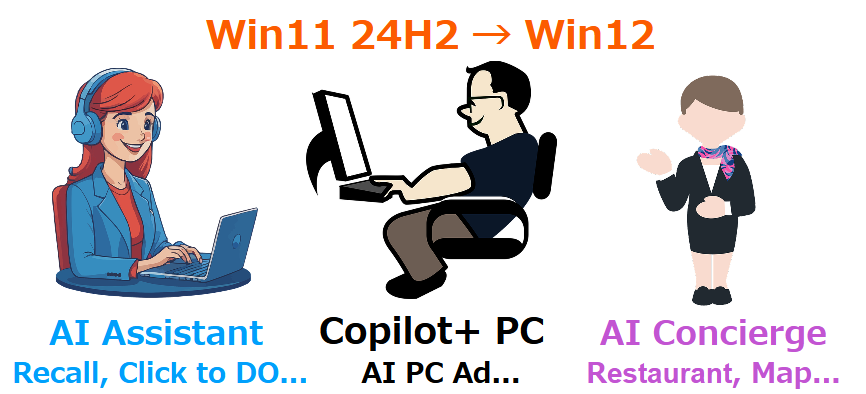

ZBook Ultra G1aは、移動性に優れた高性能ノートAI PCです。エッジAIシステムを単独で構築できるため、AIスマホよりも高度でクリエイティブなAI PC開発を、いつでも・どこでも処理できます。

一方、EVO-X2は、ノートPC比、移動性は劣ります。つまり、AI PC開発をどこでもできる点は劣ります。しかし、ユーザが好むサイズのモニタやキーボードを追加・変更できる柔軟・拡張性があります。

仮に、複数エッジAI PC間のAI情報同期(Afterword参照)ができない場合は、ノートPC 1台のモバイルエッジAIシステム構築が強みになります。逆に、複数エッジAI PC間同期が可能なら、同一ノートPC性能比30~40%低価格なミニAI PCが、ローカルLLM適用エッジAI PCに適すと評価します。

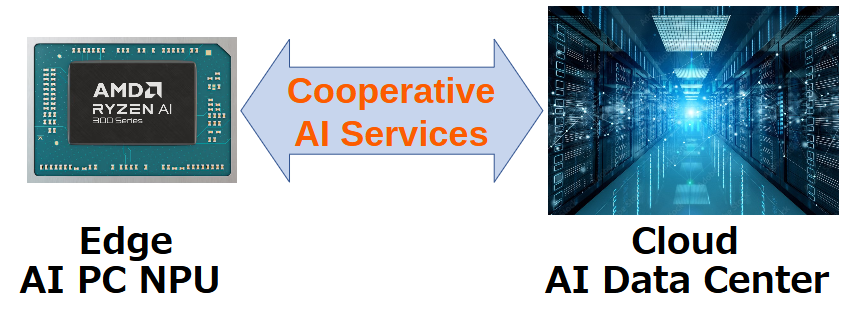

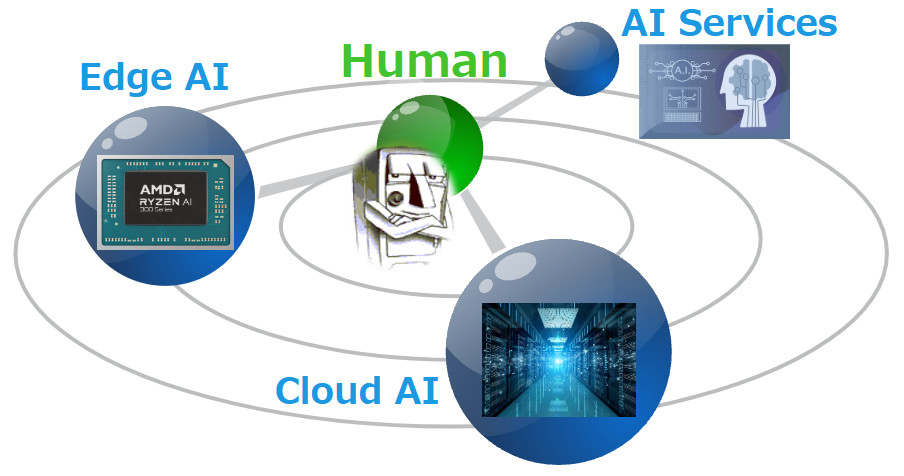

Afterword:複数エッジAI PC間のAI情報同期

エッジAI PCには、ユーザ嗜好や質問傾向などのAIエージェント成功に必要なパーソナル情報が学習・蓄積されます。常にユーザが携帯し行動も共にするAIスマホは、このAIエージェントに向いています。

一方、エッジAI PCを複数所有しても、ユーザが同じAIエージェントのサポートを受けたいと思うのは当然です。Microsoft Build 2025発表AIエージェントIDは、これを実現する1方法です。但し、クラウドでパーソナル情報の蓄積や同期をユーザが嫌がるのも解ります。複数エッジAIエージェント同士で、パーソナルAI情報同期ができれば解決します。