Windows 11アップグレート要件のTPM 2.0の使われ方を調査しました。WindowsがどのようにTPMを使っているかを知れば、11アップグレート足切り要件を筆者が納得し、加えて、IoT MCUセキュリティのTrustZone開発工数を顧客へ説明する時、参考になるかもしれないからです。

WindowsのTPM

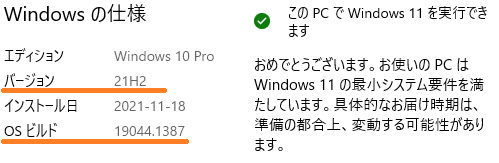

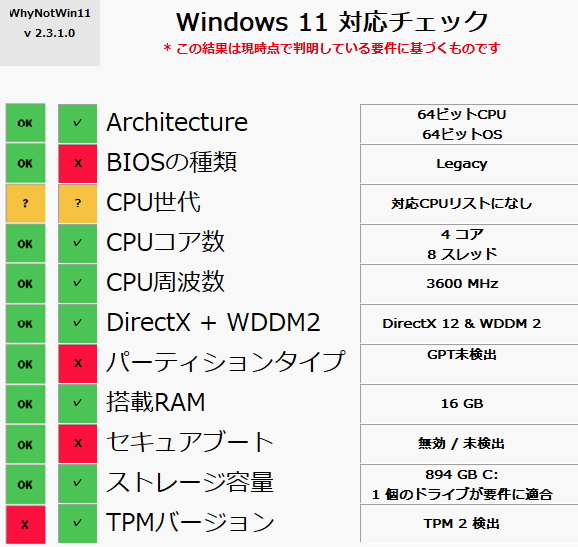

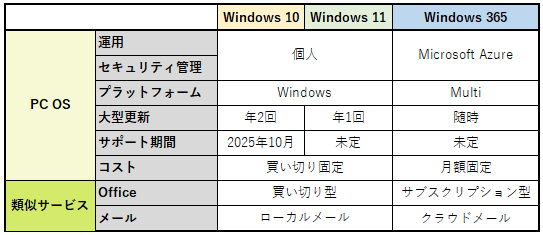

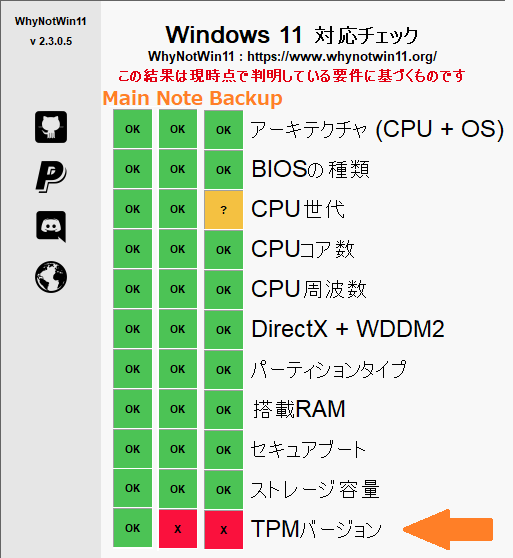

Windows 10から追加・変更された現行Windows 11の機能は、生産性や弊社ビジネス向上に直結するものは無いと思っています。対処法などは、最悪Windows 11へアップグレードする際に備え収集中です。

アップグレード要件で最も不満な点が、TPM 2.0です。このTPMで何を行い、なぜ要件になったのかを整理してみます。

その結果、TPM 2.0は、11アップグレード要件というよりも、国際標準規格制定団体:Trusted Computing Group(TCG)が2014年10月にリリースし、TPM 2.0としてISO/IEC標準セキュリティ規格となったPCの普及が目的、と結論しました。

来年秋のWindows 11大型更新後、弊社PCの11アップグレート状況が変わるか楽しみです。

TPM利用Windows HelloとBitLocker

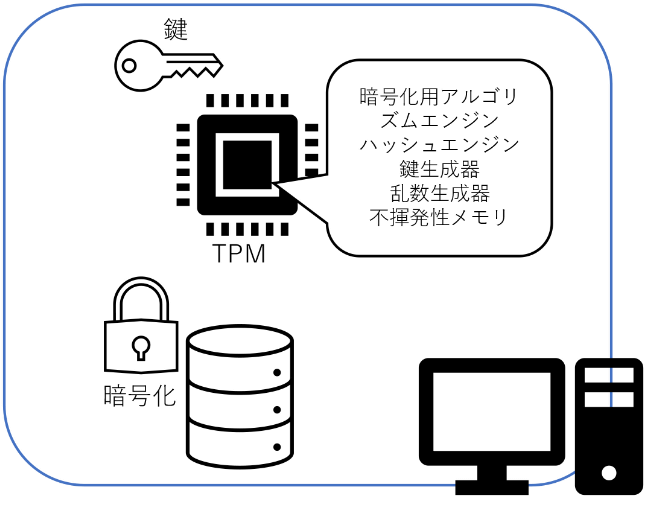

暗号化、乱数⽣成、暗号鍵⽣成と保存、デジタル署名がWindowsのTPM 2.0チップ利用箇所で、MacのBoot CampでもWindows 11が動作しない理由は、コチラに良くまとまっています。

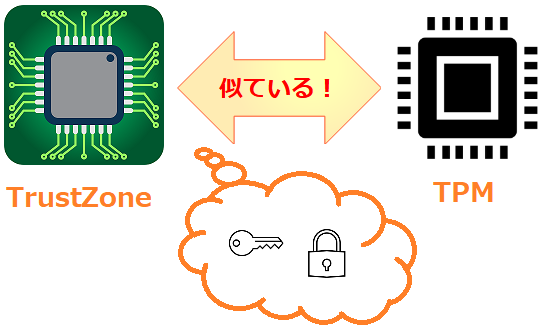

ちなみに、TrustZone対象も、TPM 2.0と同様になる可能性も高く、特に、暗号化アルゴリズム可変の機能は、優れています。アルゴリズムを変更するWindowsのOTA相当にも注目しています。

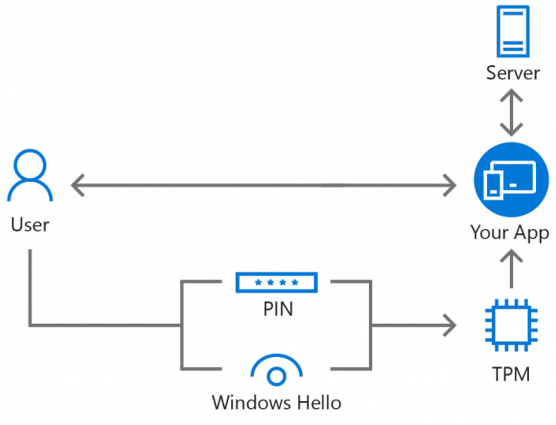

Windowsは、これらTPM機能を利用し、パスワードを使わずにWindowsへサインインする「Windows Hello」や、内部ストレージ暗号化の「BitLocker」を実行します。また、「Microsoft Azure Attestation」(MAA)などにも使うようです。

BitLockerやWindows Helloは、Windows 10でも利用した企業向けノートPCユーザもいるかもしれません。ただ、個人ノートPCや自宅PCユーザは、Microsoftアカウントを使うWindows HelloやPINの代わりに、ローカルアカウントの利用者が多いハズです。手間が掛からないことや、PC使用履歴をクラウド記録されるのが嫌だからです。

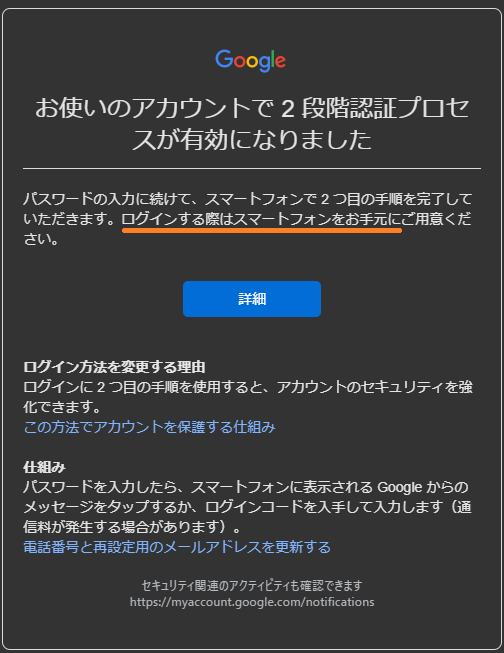

Windows 11は、Microsoftアカウント利用が基本ですが、アプリケーション個人認証にスマホ併用も必須になりつつあります。例えば、Googleログインも、スマホ2段階認証が有効に変わりました。

従って、例えWindows 11でTPMパスワードレス認証後でも、Googleログイン2段階認証は必要になる訳です。一方、TPM 2.0未搭載Windows 10でも、BitLockerやWindows Helloは利用でき、スマホ2段階認証などで様々なアプリケーションのセキュリティにも対応可能です。

つまり、TPMは、Windows 11の技術的アップグレード要件ではなく、OSセキュリティ強化が目的、というのが筆者TPM評価です。

ちなみに、ローカルアカウントによるWindows 11セットアップ方法は、コチラにまとまっています。

TPM理由

Microsoftが強調するOSセキュリティ強化には、TPMと手間暇、処理能力が必要です。処理能力要件が、Windows11対応CPUです。Windows 10が正常に動作するCPUでも、この能力要件を満たさないCPUも多数あります。理由は不明ですが、今回はTPMにフォーカスするため追求しません。

さて、筆者のようなセキュリティ素人には、TPMセキュリティ強化分と便益(手間暇)比を、ゲーム/個人/企業などのPCユースケース毎に評価、公表してほしいです。現行Windows 11は、最強セキュリティを求める企業向けユーザのみを対象にしている気がします。

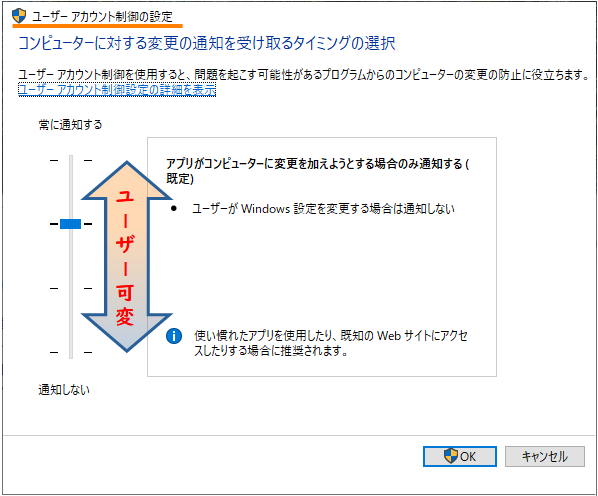

仮に、Windows 11普及にTPMセキュリティ強化が障害になっているとMicrosoftが判断すれば、コチラの関連投稿2章のユーザアカウント制御のようなセキュリティを弱める対策を打出すと思います。

好みのセキュリティレベル設定は、個人ユーザに歓迎されるハズです。既に、TPM回避Windows 11インストール公式発表などがその現れです。これは、Windows 10サポート終了2025年10月14日が近づけば、より効果を発揮します。

しかし、Windows 11の魅力が現行のままなら、2025年10月以降は、Mac/Linuxなどの別OSやWindows 365などに乗換えるユーザも少なくないと思います。11乗換魅力の無さが、普及を妨げているからです。

TPM の理由は、最もセキュリティに敏感で、新PC購入/入替えも容易な企業向けPCユーザへ、ISO/IEC標準セキュリティ規格PCへの買換え動機付けだと思います。

TrustZone Cortex-M33はM4比2倍説明応用

IoT MCU顧客へ、Cortex-M33 TrustZone活用開発工数は、Cortex-M4比2倍となる説明が必要と前稿で書きました。

2倍根拠は、Cortex-M33/M4動作周波数比、Secureと通常の2プロジェクト同時開発必須などです。これらは、目に見える差分です。しかし、セキュリティに関しては、リスクが増減という話ばかりで、数値で表せないセキュリティ差分を、顧客に納得してもらえるかは、正直分かりません。

しかも、TrustZone活用には、通常の開発スキルに加え、セキュリティスキルも必要です。組込み開発は、1人で全て担当することも多いので、セキュリティ知識は持てても、利用スキル:暗号化ライブラリ選択やAPI利用法などに限定したいハズです。

セキュリティの詳細内容は、一般的なIoT MCU開発者には背景知識が少ないため、根本理解は困難でしょう。この状況で、セキュリティ利用スキルも必要となるTrustZone活用開発の差分を、顧客に上手く納得してもらうには、開発者として何らかの工夫も有効かもしれません。

Windows 11のTPMも、上記TrustZoneと全く同じ状況だと思います。そこで、現時点のTPMを整理しました。

今後Microsoftが、どのようにTPMの理由をユーザへ説明(12/4更新)していくかを、IoT MCU顧客へのTrustZone Cortex-M33開発工数が、M4比、2倍の説明にも応用したいと考えています。

実務的には、セキュリティの根本理解よりも、この方法の方が近道の気がします😅