MCU開発以外にも生産性向上のAI活用事例は多数あります。例えば、芥川賞受賞作家が、5%前後の生成AI文書を受賞作にそのまま利用、大学入試共通テストを、AIが平均以上に解いたなどです。

また、自動車業界もAIアシスタントのChatGPT搭載など、今後AI活用は更に加速するでしょう。

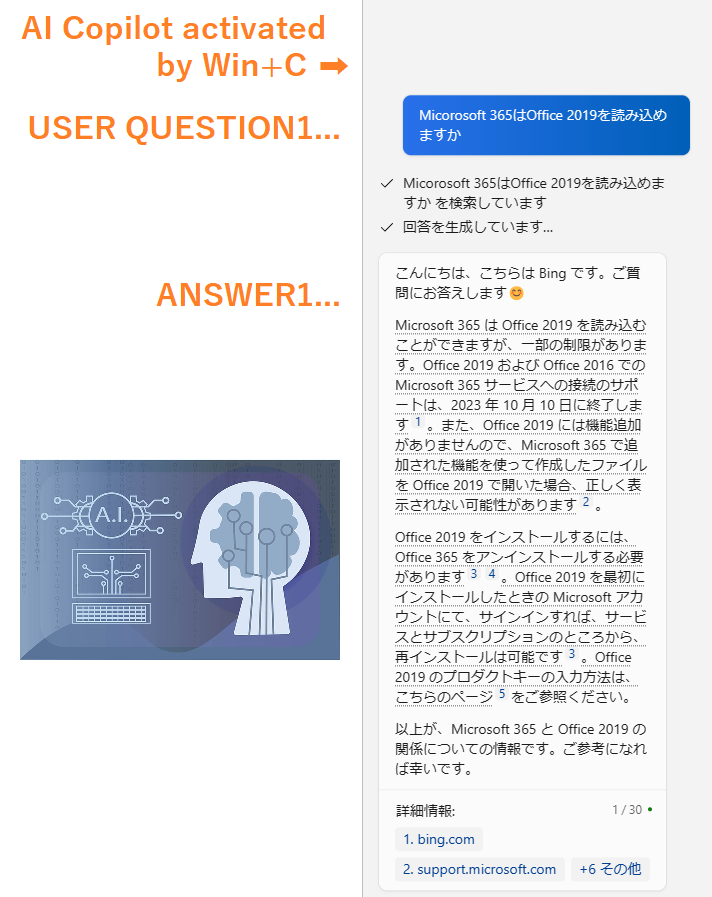

急増するAIに対し、筆者が現在考えている生成AI活用スキル、それは質問能力です。質問能力を鍛え、同時に意味が解らない用語などを簡単に解決する方法を示します。

生成AI、ChatGPT、Copilot

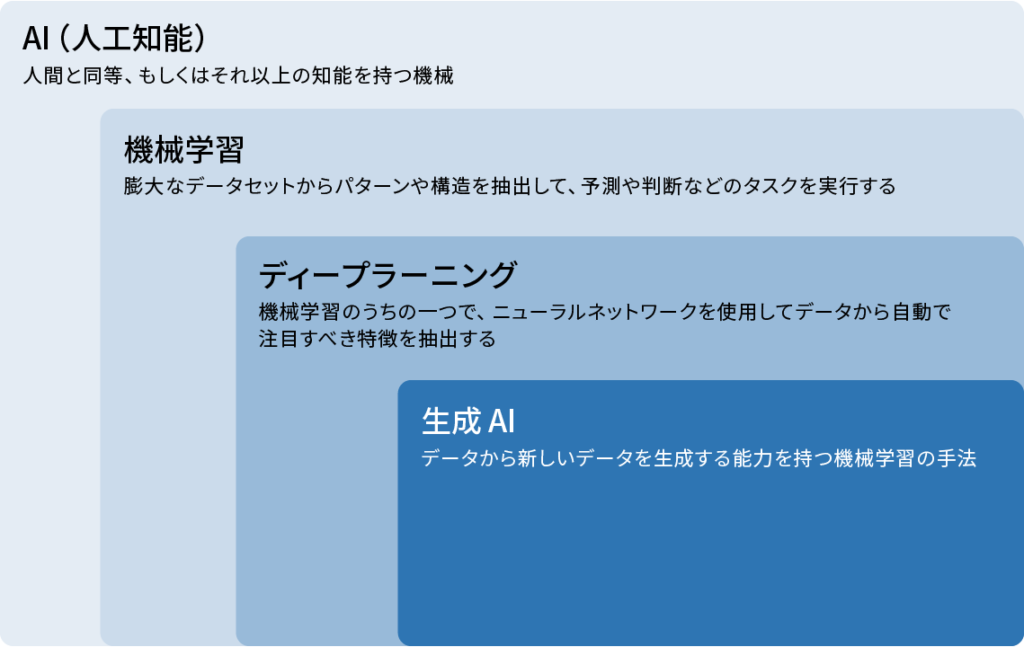

AI用語を簡単に整理します(出典:SoftBank AI用語解説)。

生成AIは、機械学習した膨大なデータから、パターンや特徴を抽出し、これらから新しいデータ(テキスト、画像、音声)を生成します。

ChatGPTは、対話(Chat)により質問に対する回答の形式で生成AIデータを引出すサービスです。最新生成AI GPT-4 (Generative Pre-Trained Transformer 4)を使って共通テストをダントツに解いたのもこのChatGPTです。

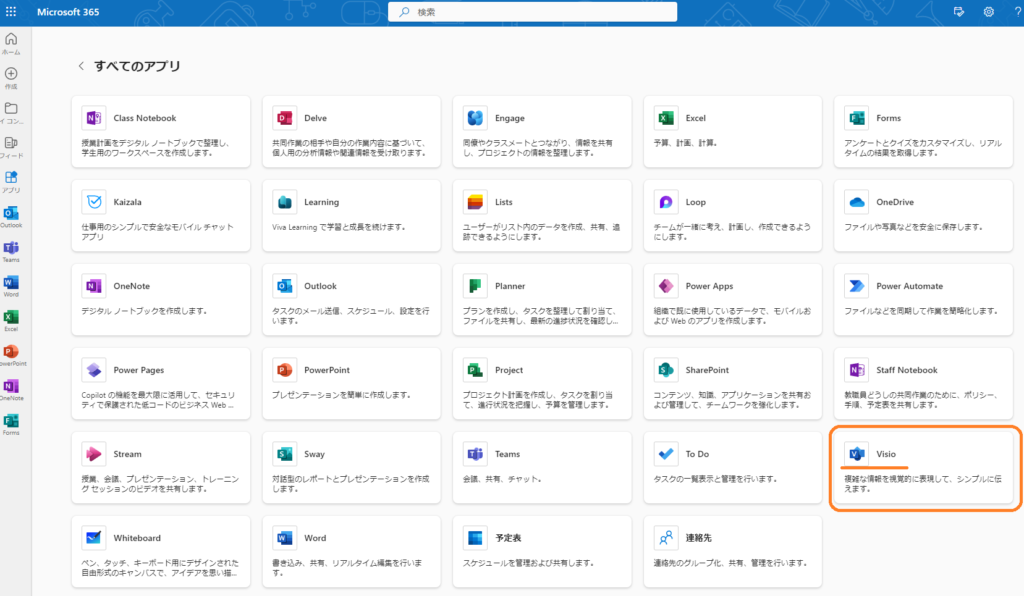

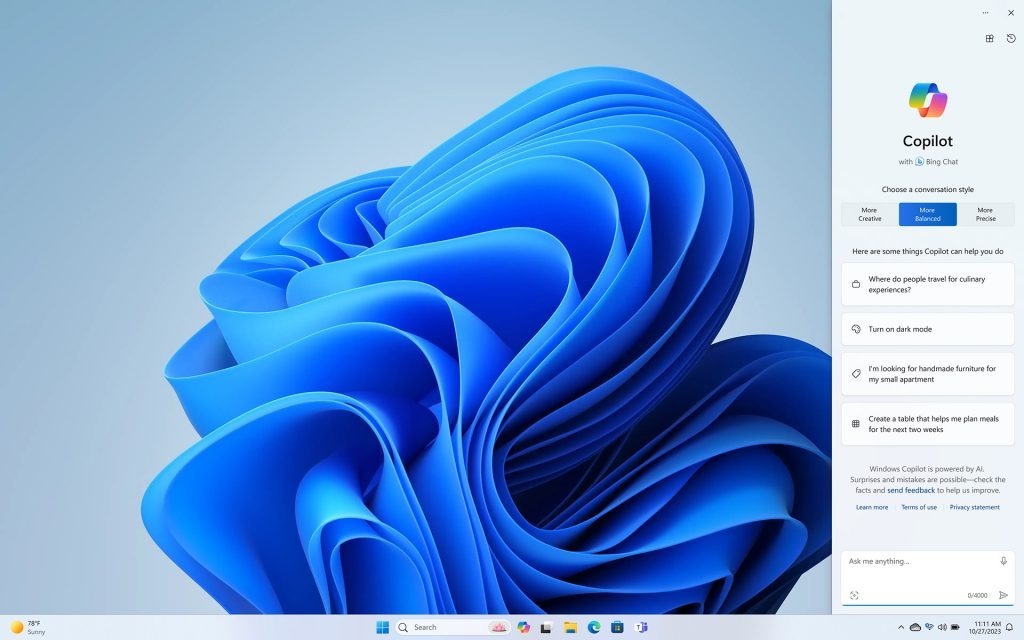

Copilotは、 Microsoftの対話AIアシスタントの総称です。GoogleならBard、AppleならSiri、AmazonならAlexaなどがあります。

Copilot/Bird/Siri/Alexaが、各社ブラウザ搭載のChatGPTを利用し、GPT-4から回答を引出す役目は同じです。AIアシスタント名が異なる、と考えれば良いでしょう。

同じARM Cortex-M4コア利用MCUでも、STマイクロならSTM32F4、ルネサスならRA4M1などと製品名が異なるのと同じ、と言えばMCU開発者には解り易いと思います(内蔵周辺回路や製造プロセスが異なるので、性能も多少異なりますが…)。

ChatGPT分析

ITmedia記事 のChatGPT進化(前編)、ChatGPTビジネス(中編)、ChatGPT活用スキル(後編)からも、効果的に生成AIを活用するには、ChatGPTへの的確な質問、つまりブラウザへのプロンプト入力が重要と言われます。

ブラウザ検索が上手い人ほど、問題解決が速いのと同じです。

では、どうしたらChatGPTへ上手いプロンプト入力ができるでしょうか? 「練習、慣れ」だと思います。

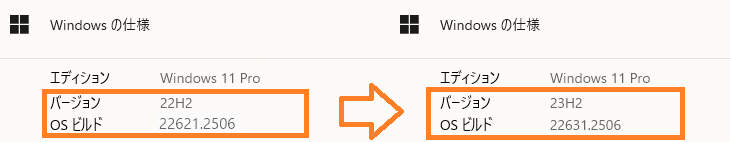

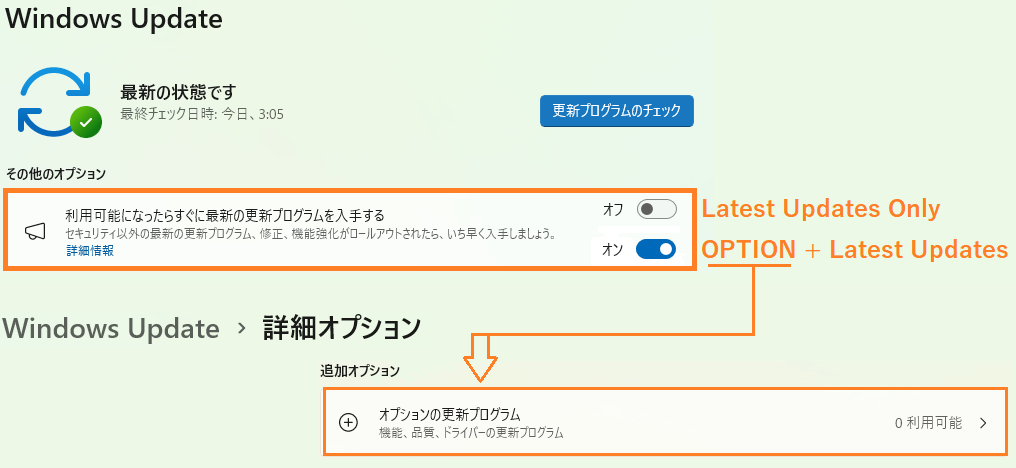

Microsoft Copilot利用方法

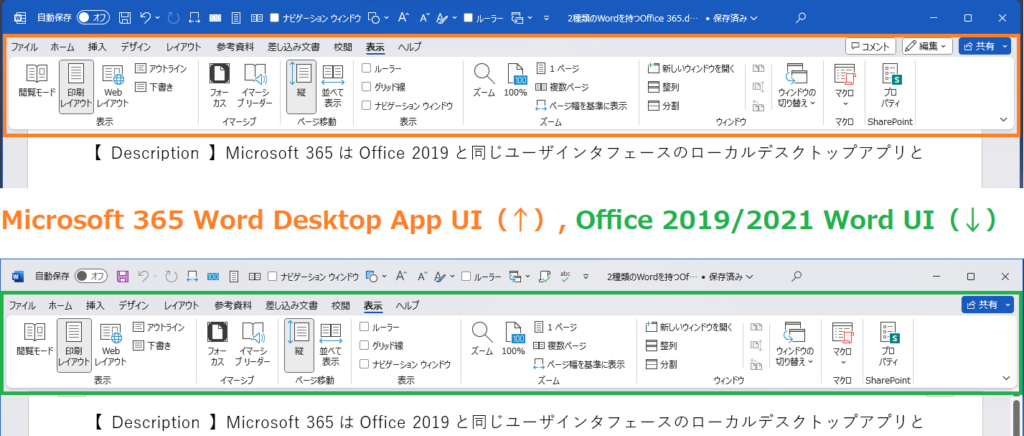

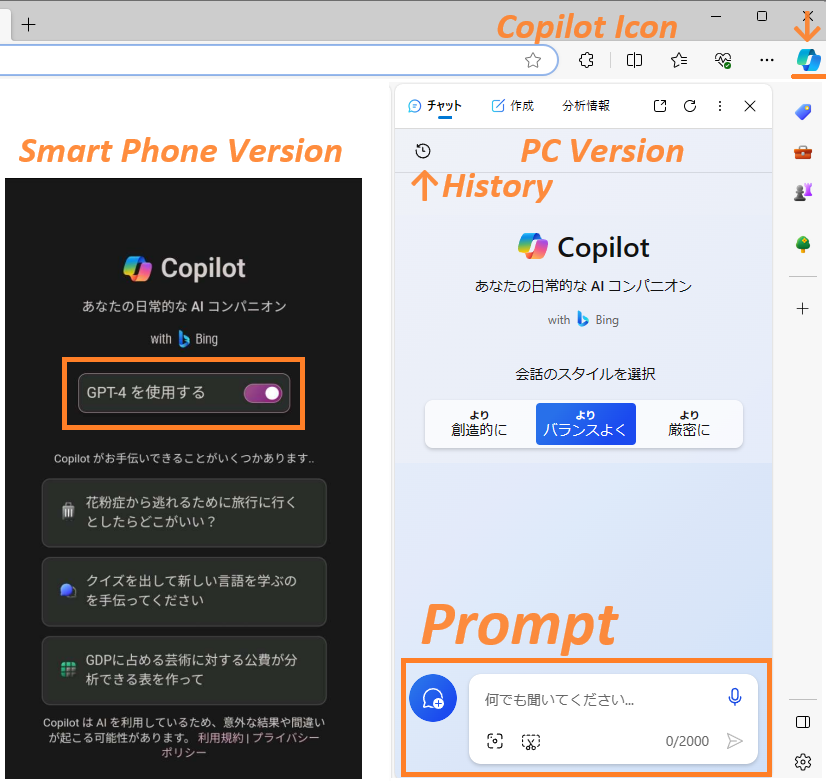

ブラウザとしてMicrosoft Edgeを使った例を示します。プライベートモードでは右上Copilotアイコンが表示されないので注意してください。PC版Copilotは、過去のAI回答も履歴として保存されます。

スマホ版Copilot起動例が、左側のダークモード表示です。「GPT-4を使用する」へ変更します。

どちらの版も、「何でも聞いてください…」の部分へ、ChatGPTへの質問:プロンプトを入力します。スマホ版では、音声入力が便利かもしれません。

意味が解らない用語などは、そのまま上記プロンプトへコピー&ペーストで入力します。すぐに的確な用語解説が得られます。

上手いプロンプト入力の方法は、ChatGPT活用スキル(後編)のページ1に(1)~(6)が、また、プロンプト入力のコツも、ページ2の(1)~(4)にまとまっています。

※プライベートモードでCopilotが起動しないのは、履歴保持以外にも、ユーザ毎の質問背景やユーザレベルをAIで学習、推定させるためです。これは、Copilot性能向上に役立っているそうです。

ChatGPT最大メリット

人間同士だと、質問を受ける相手のことを気遣って、納得するまで質問しない場合も多いでしょう。AIの場合は、この人間的配慮は全く不要です。1日最大2000回まで、いつでも、どこでも、何度でもChatGPTプロンプト入力が可能です。

これらが機械ChatGPT最大メリットだと思います。※上限回数は暫定値。

ChatGPTへのプロンプト入力は、質問スキルを鍛える手段にも使えます。そして、エキスパート盲点だらけの MCU技術資料は、このスキル鍛錬教材としても役立つ、つまり、MCU開発者には一石二鳥と言えます。

Summary:生成AI活用スキル

筆者が考える生成AI活用スキル、それはChatGPTへの質問能力です。

Microsoft EdgeブラウザCopilotを使い、ChatGPTへの質問スキルを鍛え、同時にMCU技術資料に多いエキスパート盲点記述の両方を解決する方法を示しました。

Afterword:人間対自ら学習、成長するAI

機械学習で自ら学習し成長する生成AIの回答が、本当に正しいかを判断するのは、人間です。

ChatGPT活用スキル(後編)の最後に書かれている、試行錯誤しながらChatGPTを使い、学んで生きた知識にしていく「極めて人間らしい営みがAI利用に重要」に大賛成です。

履歴やレベル推定、いわゆる無断学習は、多少気になりますが、AIを活用しご自分の質問スキル、MCU開発スキルを上げましょう!