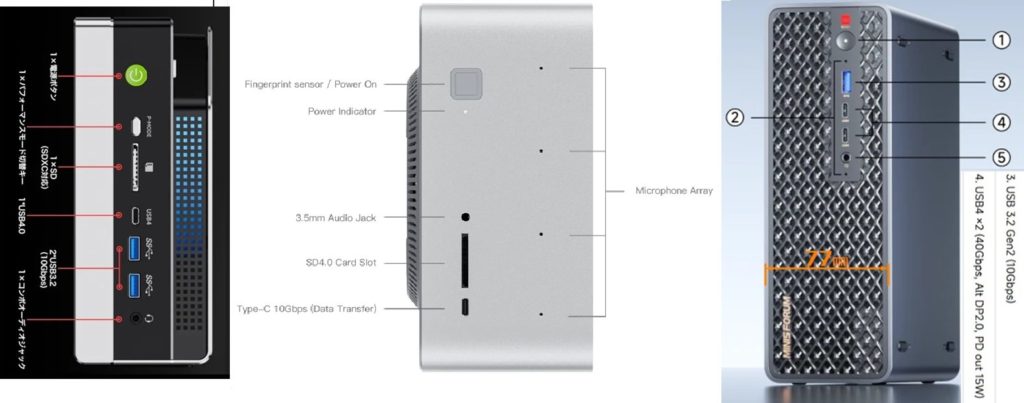

下記AMD Ryzen AI Max+ 395搭載ミニPC 3種のインタフェースを比較します。

|

製品 |

サイズ(㎜) |

電源(W) |

重量(㎏) |

10/17価格(¥) |

|

193×186×77 |

アダプタ(230) |

1.7 |

294,000 |

|

|

180×180×91 |

内蔵(140) |

2.3 |

316,990 |

|

|

222×206×77 |

内蔵(320) |

2.8 |

359,990 |

現在WindowsエッジAI最強CPUのAMD Ryzen AI Max+ 395を搭載し、メモリ128GB/LPDDR5x-8000、SSD 2TB/PCIe 4.0 x4は3種ともに同じ仕様での比較です。Ryzen AI Max+ 395 PCのパフォーマンスレポートは、MS-S1 Maxレビュー(PC Watch、2025/09/30)が良く判ります。

フロントインタフェース

電源スイッチがある側をフロントとして比較します。

最もインタフェースが多いのがEVO-X2です。電源スイッチのすぐ下にパフォーマンスを変えるモードスイッチがあるので、PC消費電力切替えも容易です。

インタフェースが最も少なくシンプルなのがGTR9 Proです。マイクロフォンが4個あるのでPC音声制御に好都合です。

GTR9 Pro 同様シンプルですが、40Gbpsと最速USBを持つのがMS-S1 Maxです。マイクロフォンも2個あります。

例えば、動画や写真を加工する時のSDカードスロット利用やUSBメモリへのファイル入出力など、一時的な接続に操作し易いフロントインタフェースを使います。この操作性の高いのが、EVO-X2です。

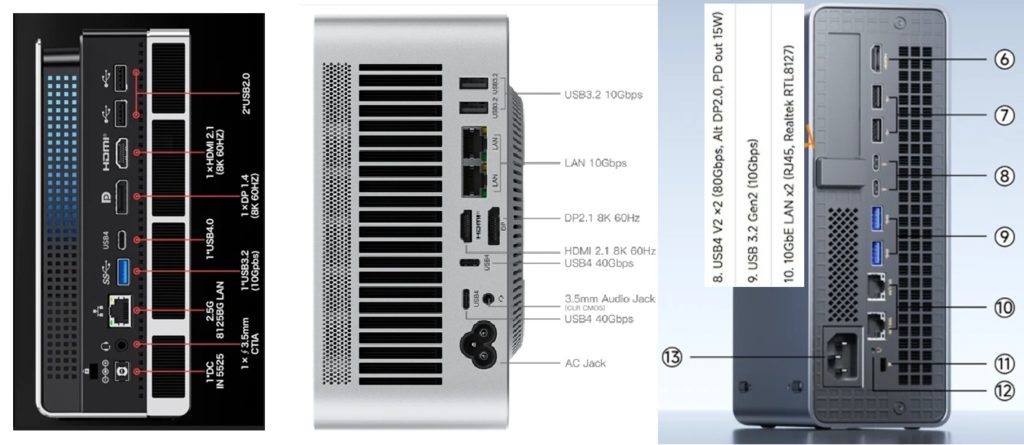

リアインタフェース

フロント側と異なり、常時接続し使用するのがリアインタフェースです。

EVO-X2は、電源供給の占有面積がACアダプタのため小さいのが特徴です。その他インタフェースも同方向で整列しています。

GTR9 ProとMS-S1は、内蔵電源のためコンセント占有面積が大きくなります。

MS-S1は、コンセントを別列に配置し他インタフェースと分けています。GTR9 Proは、他インタフェースを縦横に収めるなど小型筐体に収める工夫があります。但し、実際に接続した時には、配線取り回しや狭いコネクタ間隙間に苦労するかもしれません。

GTR9 ProとMS-S1は、高速有線LAN 10Gbpsが2本あります。光回線利用や高速PC間接続に有利です。

Summary:Ryzen AI Max+ 395ミニPC 3種インタフェース比較

エッジAI最強のAMD製Ryzen AI Max+ 395を搭載したミニPC 3種のフロント/リアインタフェースを比較しました。どの製品もエッジAI処理に十分な性能を持っていますが、特長が表れた結果が得られました。

LED発光ができゲームPCも兼ねるEVO-X2は、ACアダプタ電源供給のため軽量でインタフェース接続性は良いと思われます。

外観に優れ小型シンプル筐体のGTR9 Proは、リアインタフェース接続性が劣る可能性があります。

ラック設置可能なMS-S1は、EVO-X2やGTR9 Proに比べ大型ですが、複数MS-S1スタック接続による性能拡張性が高く超高速インタフェースも備えています。

ミニPCで気になる静音性は、ノイズキャンセリング機能付き音声操作がエッジAIエージェント活用時可能かは不明です。

Afterword:Apple製M5はAI性能3.5倍、Qualcomm製次期Snapdragonは80TOPS

Windows エッジAI PCライバルのApple最新M5は、AI性能3.5倍、無線周りも自社製チップ(PC Watch、2025/10/16)搭載です。無線インタフェースにAppleが拘る理由は、PC小型化と接続性の良さです。M5搭載AI PCは、Copilot+ PC超強力ライバルになりそうです。また、低消費電力とNPU高性能化が魅力のQualcomm次期Snapdragon搭載ミニPCも注目中です。

エッジAI SoC CPU開発の第二幕、面白そうです。