今回はNXP評価ボード以外の“独自開発マイコンボード”を使って、MCUXpressoの新規プロジェクトを作成する方法を、LPC810を例に示します。

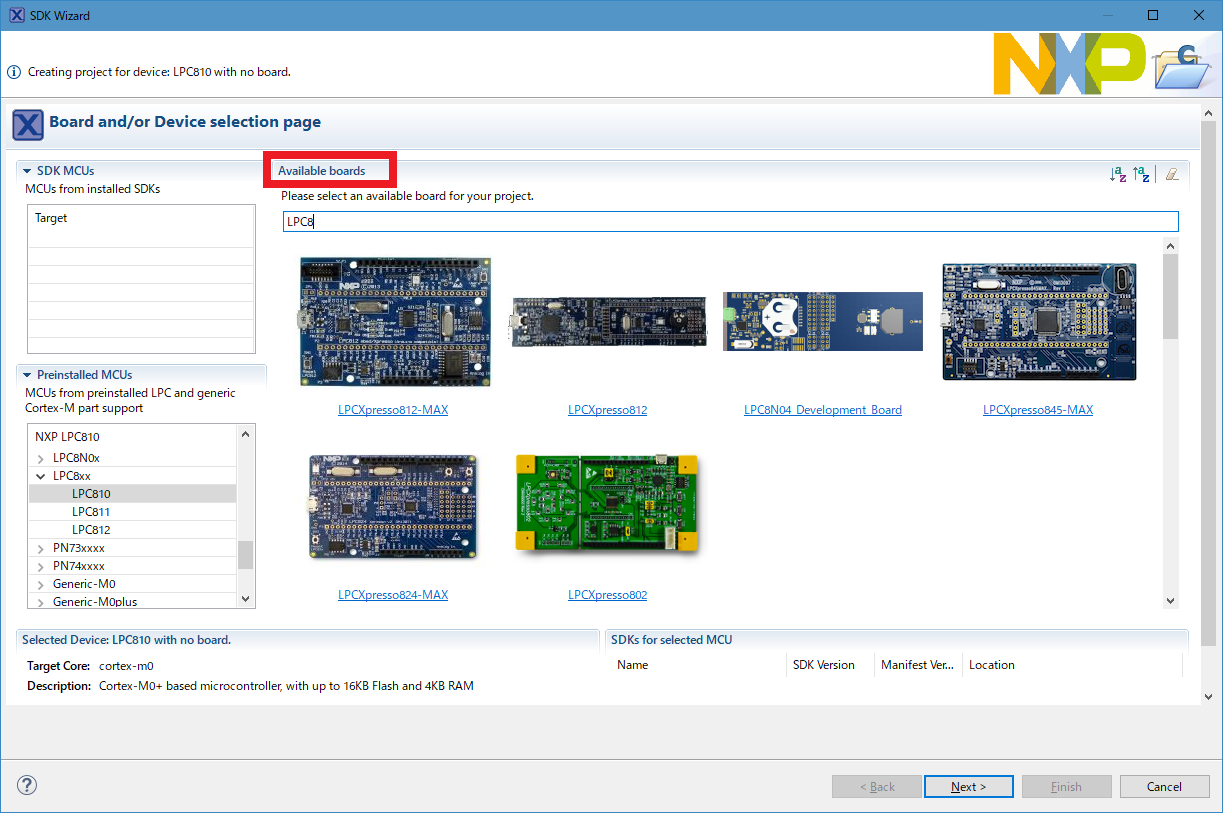

上図NXP評価ボードを使ったMCUXpressoの新規プロジェクト作成は簡単です。現在LPC8xxマイコンには、6種のNXP評価ボードがあり、これらの中から使用ボード選択し、Nextクリックでダイアログに従っていけば新規プロジェクトが作成できます。

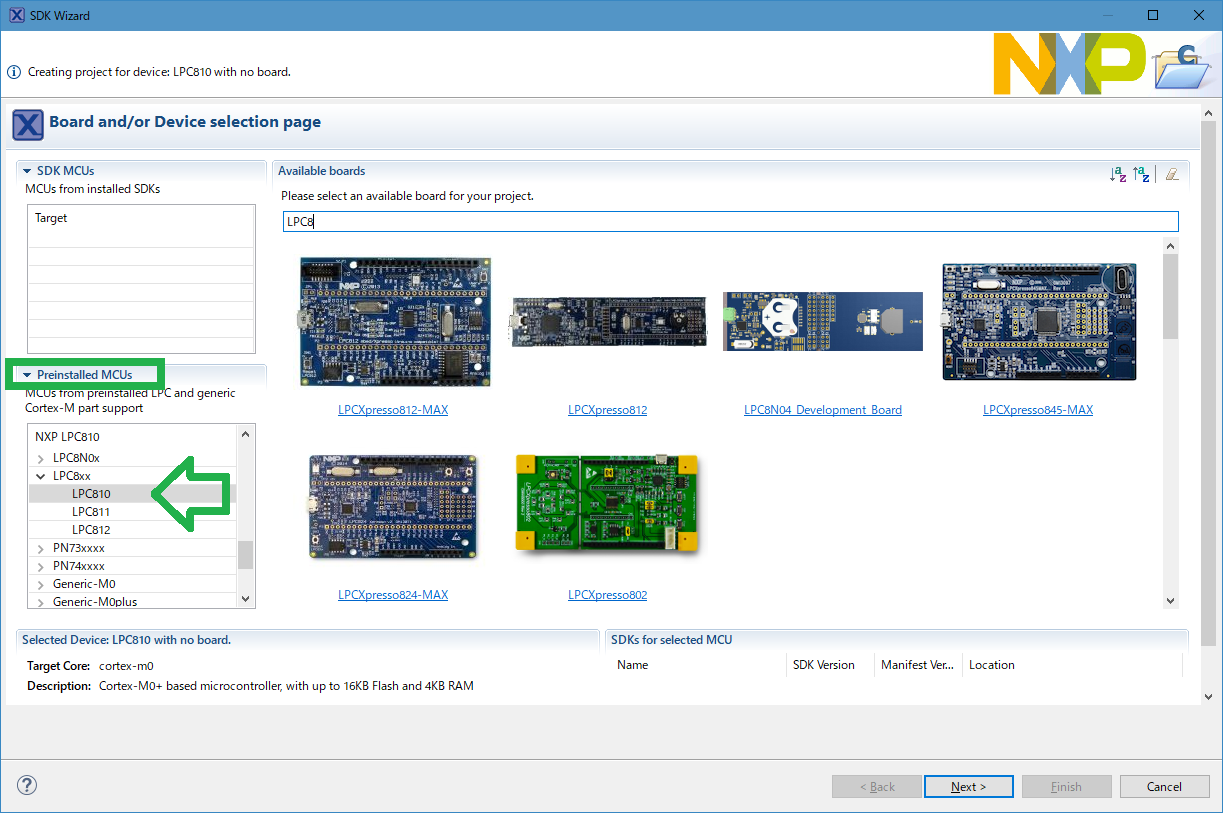

Preistalled MCUsプロジェクト作成

一方、LPC810(ROM/RAM=4KB/1KB)で独自開発したマイコンボードへ新規プロジェクトを作成する場合は、Preinstalled MCUsからLPC810を選びます。

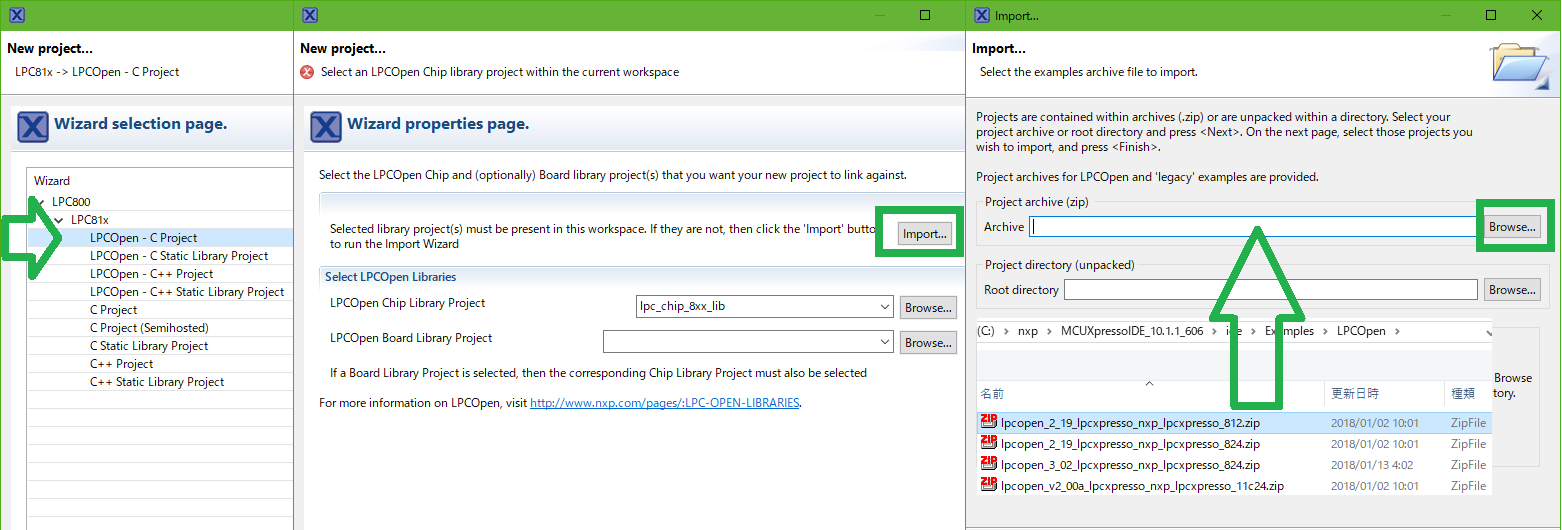

Nextクリック>LPCOpen – C Project>Project name追記>Import>BrowseでLPCOpenライブラリをImportします(最新版LPCOpenライブラリはv3.02ですが、ここではMCUXpresso IDE v10.1.1 にプリインスト済みのv2.19を使っています)。

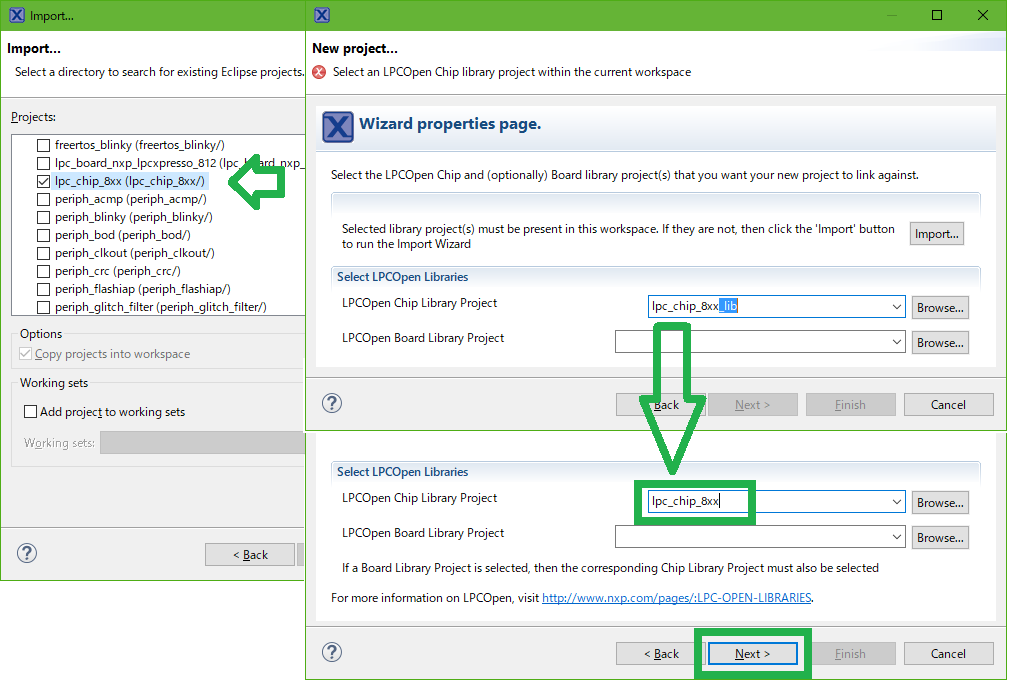

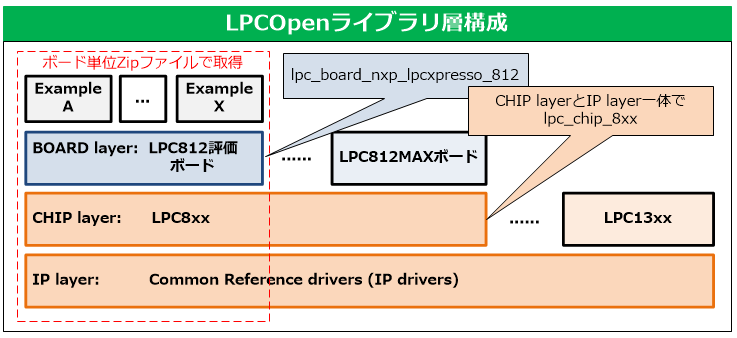

Importするのは、lpc_chip_8xx (lpc_chip_8xx/)です。lpc_board_nxp_lpcxpresso812は、NXP評価ボード利用時、lpc_chip_8xx関数を利用したマクロ関数です(マクロ関数は後述)。

インポートが完了するとNew Projectダイアログに戻ります。ここでLPCOpen Chip Library Projectのlpc_chip_8xx_libの_lib部分を削除すると、Nextボタンが“有効”になるのでクリックします。ポイントは、_libを削除することです。削除しないと、Nextは無効のままで先に進めません。

この後は、デフォルト設定のままでNextを何回かクリックすれば、独自開発ボードでの新規プロジェクトが作成できます。

なおLPC810は、ROM4KB、RAM1KBと極少ですのでデフォルトで使用となっているMTBやCRPは未使用に変更すると良いでしょう。

ちなみに、MTB、CRP未使用でLPC810へ弊社LPC8xxマイコンテンプレートのみを実装した時のメモリ使用量は、ROM88%、RAM2%です(debug configuration時)。これでは、残り部分へユーザ処理を追加するとすぐに容量オーバーになります。

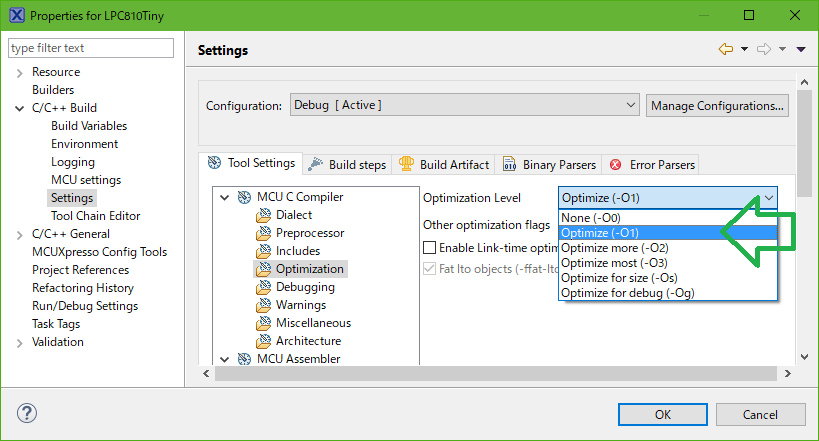

対策は、コンパイラ最適化をデフォルトの“最適化なし(O0)”から“、1段階最適化(O1)”へ変更することです。

Project >Properties>C/C++ Build>Settings>Tool Settings>Optimization>Optimization Levelで最適化レベルが変更できます。O1レベルでも、かなりの使用量空きが確保できます。

但し、最適化には副作用も伴います。変数にvolatile宣言を付記するなどして、ツールが行う勝手な最適化への対策をしましょう。対策の詳細は、コチラなどを参照してください。

マクロ関数

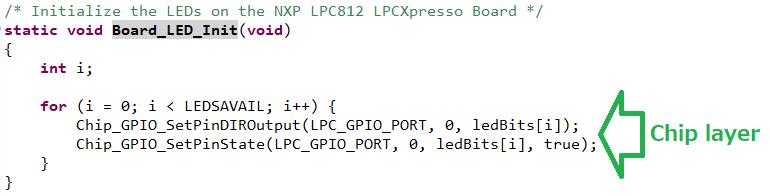

LPCOpenライブラリは、層構成になっています。BOARD layerは、CHIP layerを使って上位の各ExampleへAPIを提供します。例えば、LPC812評価ボード実装済みのLED出力の初期化関数:Board_LED_Init()が、chip layerのChip_GPIO_…()を使っているなどです。

本投稿では、Board_LED_Init()をマクロ関数と呼びます。NXP評価ボードは、NXPから多くのマクロ関数が提供されますが、独自開発ボードでは、これらも必要に応じて自作する必要があります。

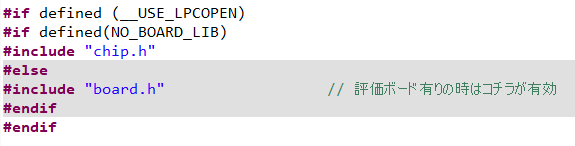

また、自動生成ソースコードにインクルードされるファイルも、NXP評価ボードでは無いためboard.hからchip.hに代わっていることにも注意しておきましょう。

ベンダ提供評価ボード活用の独自開発ボード

独自開発マイコンボードと、NXP評価ボードのIO割付が同じならば、MCUXpressoの新規プロジェクト作成時に本投稿で示したような神経を使う必要はありません。多くのマクロ関数もそのまま利用できます。独自開発ボードの新規プロジェクト作成でも、NXP評価ボードと全く同じになるからです。

独自にマイコンボードを開発する前に、ベンダ提供の評価ボードIO割付を調査し、独自開発へ適用できるか否かの検討をすることをお勧めします。

ベンダ提供評価ボードは、標準的なIO割付ですが、最も応用範囲が広い割付とも言えます。さらに、上述のようにソフトウェア開発、新規プロジェクト作成に対しても多くのメリットがあるのがその理由です。